تتناول هذه الورقة التحليلية البعد الفني والجمالي في تجربة عمر الجاوي الشعرية من خلال ديوانه «صمت الأصابع»، في محاولة لإعادة اكتشاف الشاعر الذي غيّبه حضوره السياسي والنضالي الطاغي. يرى الباحث الدكتور عباس حسن الزامكي أن الجاوي لم يكن مجرّد مناضل أو مفكر وطني، بل شاعرًا مبدعًا عبّر عن وجدان وطنٍ مثخن بالأسئلة والخيبات، مستخدمًا لغة تتأرجح بين الرمز والتصريح، وبين الغنائية والتأمل.

يرتكز البحث على قراءة فنية تحليلية تنطلق من محاور ثلاثة: المعجم الشعري، الصورة الفنية، والموسيقى الداخلية للنص. ويكشف من خلالها كيف تحوّلت القصيدة عند الجاوي إلى وثيقة وجدانية تُجسّد علاقة الإنسان بالوطن والحلم، وتعبّر عن التوتر الدائم بين الحرية والخذلان، وبين الأمل والانكسار.

ويبرز الباحث الدور الذي لعبه الوعي الوطني في تشكيل البنية الجمالية للنص، إذ تداخل السياسي بالوجداني، وتحول الخطاب الشعري إلى مساحة للمقاومة الفكرية والإنسانية معًا.

كما يقف البحث على تحولات الأسلوب والصورة والإيقاع في شعر الجاوي، موضحًا كيف انتقل من الشعر الحماسي المباشر إلى شعرٍ تأمليٍّ ناضجٍ يستبطن التجربة ويحوّلها إلى رؤية إنسانية كونية.

ويخلص الباحث إلى أن ديوان «صمت الأصابع» يشكّل ذروة النضج الفني في مسيرة الجاوي، إذ عبّر فيه عن موقفه الوجودي والفكري تجاه الوطن، بلغة متوترة مشحونة بالعاطفة والرمز، لتصبح القصيدة عنده صوتًا للمثقف المقاوم في وجه القمع والنسيان.

تؤكد الورقة أن تجربة عمر الجاوي الشعرية ليست فصلًا عابرًا في مسيرته، بل هي جوهر مشروعه الثقافي والوطني؛ فالكلمة عنده كانت شكلًا آخر من أشكال النضال، والشعر نافذة ظلّت مفتوحة على الحلم، رغم أن الأصابع صمتت.

تمهيد

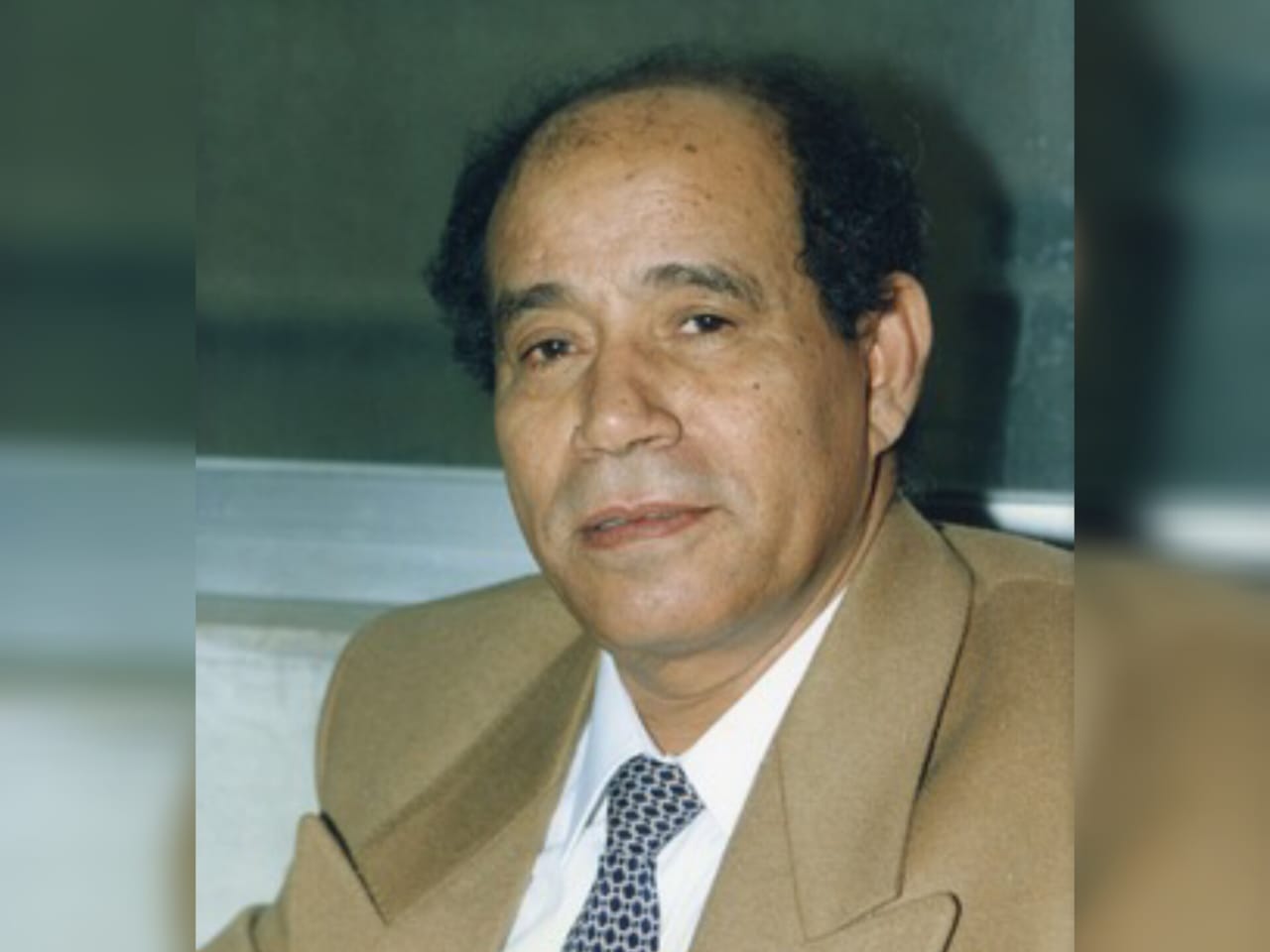

يُعدّ عمر الجاوي من أبرز الشخصيات اليمنية التي جمعت بين الفكر والسياسة والأدب، فهو المثقف الذي حمل مشروع التنوير بالكلمة، والمناضل الذي آمن أن الوطن يُبنى بالوعي لا بالهتاف. ورغم أن سيرته الفكرية والسياسية حظيت باهتمام واسع، إلا أن صوته الشعري ظلّ أقل حضورًا في المشهد النقدي، وكأنّ الجاوي الشاعر ظلّ حبيس ظلّ الجاوي المناضل.

ديوانه «صمت الأصابع» هو التجربة التي تكشف الوجه الإنساني العميق لعمر الجاوي، حيث تتجلّى فيه الذات الشاعرة وهي تواجه واقعًا مليئًا بالخذلان، وتبحث عن معنى الخلاص من خلال الكلمة. في هذه القصائد، لا يتحدث الجاوي بلسان الحزب أو الحركة، بل بلسان الإنسان اليمني الذي حمل جراح وطنه في قلبه وكتبها شعرًا.

فالقصيدة عنده ليست ترفًا لغويًا، بل وثيقة وجدانية تسجّل صراع الإنسان مع القهر، وحنينه الدائم إلى الحرية والكرامة.

يأتي هذا البحث ليعيد قراءة الجاوي شاعرًا، لا بوصفه حالة سياسية تكتب شعرًا، بل باعتباره صوتًا فنيًا أصيلاً ينتمي إلى تيار الوعي الوطني والجمالي في آنٍ واحد. من خلال تحليل بنية الصورة، والموسيقى، واللغة، يسعى الباحث إلى الكشف عن كيفية تحوّل الشعر لدى الجاوي إلى مساحة مقاومة داخل اللغة نفسها، وإلى فهم العلاقة التي أقامها بين الكلمة والفعل، بين القصيدة والموقف، بين الصمت والأصابع التي لا تكفّ عن الكتابة.

تقديم:

عُرِفَ الأستاذ عمر الجاوي – عليه رحمة الله – في الوسط الثقافي والأدبي والإعلامي بوصفه النموذج المثال للمناضل السياسي والوطني الشجاع، والكاتب الجريء الذي لا يُشقُّ له غبار، والمؤلف المثقف الذي كتب في اتجاهات الفكر المختلفة من أدبٍ وسياسة وقضايا وطنية ونقابية وغيرها من الكتابات التي لا حصر لها. ولا شكّ أن هذا الجانب من حياة الراحل الكبير عمر الجاوي – رحمه الله – معروف عند العامّي قبل المثقف.

لذلك فإننا سنتناول في هذه الدراسة جانب آخر من شخصية الجاوي لنكشف من خلاله عن (عمر الجاوي الشاعر) هذا الجانب الذي لم يكن معروفا للجميع، وبقي محصورا في قلّة ممن عاصروه، وربما يكون (للجاوي الكاتب والسياسي) الذي طغى على (الجاوي الشاعر) إضافة إلى عوامل أخرى لا نعلمها دور في إخفاء هذا الجانب من حياة الجاوي.

وعلى الرغم من ذلك فقد تمكَّن (الجاوي الشاعر) من التملُّص من هيمنة (الجاوي الكاتب والسياسي) فقام بنشر بعض قصائده في عدد من الصحف والمجلات ولكن تحت اسم مستعار هو (ذو نواس).

وذلك ما صعّب عليَّ القيام بالدراسة بدايةً، فحينما طلب مني الأستاذ/ محمد عبدالرحمن دراسة شعر الراحل الكبير عمر الجاوي وعزمت على ذلك ذهبت أتقصى سيرة الجاوي الشاعر في عدد من المصادر والمراجع والمواقع الالكترونية، ولم أجد سوى قليل من الإشارات التي لا تُعين على دراسة شعر الجاوي. ولكنني اهتديت إلى أن هناك ديوان شعر للأستاذ عمر الجاوي تمكَّن الأستاذ منصور الأغبري من الحصول عليه بعد لأي ومشقة وزودنا به، فكان له الفضل بعد الله في خروج هذه الدراسة المتواضعة للنور.

صمت الأصابع

هذا هو عنوان الديوان اليتيم للأستاذ الشاعر عمر الجاوي – وسوف نُرجئ الحديث عن الانزياح المجازي ودلالة العنوان إلى العدد القادم حيث سنقدم قراءة مستقلة للنص الذي أعطى للديوان اسمه وهو (صمت الأصابع) – والديوان يقع في (123) صفحة من الحجم المتوسط، ويحوي (28) نصاً شعرياً منها (25) نصاً ذُيّلت بالتاريخ أو العام الذي كُتبتْ فيه، بينما خلتْ (3) نصوص من هذا التذييل الذي يُشير إلى عام كتابتها.

أقدم هذه النصوص هو (خواطر عُكفة)(2) ويعود للعام 1955م، وما بين الأعوام 1961 – 1964م نظم الجاوي (15) نصاً، ثم جاءتْ (7) نصوص مذيلة بالعام 1974م.

والسؤال هنا أين نتاج عقد كامل من الزمن بين الأعوام 1964م – 1974م من شعر الأستاذ عمر الجاوي؟

لعلّ الإجابة على هذا السؤال تكمن فيما أشار إليه جامع الديوان في قوله: إن هذا الديوان جُمع من (أشرطة تسجيل) بصوت الأستاذ عمر الجاوي.

ونحن نُرجح هنا أن الجاوي قد اختار تلك النصوص بوصفها مجموعة واحدة متجانسة فتجاوز عن نتاج العقد الذي أشرنا إليه. ومع ذلك فنحن لا نُعِدُّ رأينا هذا قاطعا؛ فربما أن هناك تسجيلات ومخطوطات لنصوص أخرى لم نصل إليها بعد شأنها في ذلك شأن نصوص كثيرة ظل الجاوي يكتبها على مدى أكثر من أربعة عقود لم تجد طريقها للنور.

وعموما فإن الديوان في مجمله يعالج الهم الوطني الذي كان يُؤرق فكر الأستاذ عمر الجاوي، لذلك فقد خصص له (24) نصا شعريا، وهذا ليس غريبا على شخصية كشخصية الجاوي ودوره البارز والحيوي في العمل الوطني منذ بداية حياته حتى وفاته. ومع ذلك لم يستطع الجاوي إخفاء المشاعر الوجدانية التي انسربتْ منه في (4) نصوص فأفصحت عن الجاوي العاشق الذي كان يحاول إخفاءه عن الآخرين.

ومما ينبغي الالتفات في سيرة حياة عمر الجاوي النضوج الشعري المُبكّر الذي واكب النضوج الوطني والسياسي وذلك ما يدلُّ عليه أقدم نص شعري (خواطر عُكفة) الذي نظمه في عام 1955م، وهو حينها لم يكن قد تجاوز السابعة عشرة من العمر، ومع ذلك فقد جاء النص معبرا عن موهبة شعرية متفردة، ومما يدلُّ على ذلك تفرُّد الجاوي في تناول شخصية (عُكفة)؛ فقدم (العُكفي) ونظر إليه من زاوية مغايرة للمفهوم الذي استقر في وجدان المجتمع اليمني عنه بوصفه أداة البطش والوحشية للنظام الإمامي، وذلك ما سنبينه فيما سيأتي من الدراسة.

ووفقا لمنهج الدراسة الفنية؛ فإننا سنتناول الموضوع من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي:

أولاً: المعجم الشعري: وسنقف فيه على أهم الميزات التي شكَّلت ملامح المعجم الشعري عند الشاعر عمر الجاوي حيث جاءت تعتمد على حقلين دلاليين، هما:

1- ألفاظ الوطن.

2- ألفاظ الثورة.

وهذا لا يعني أن نصوص الديوان تقف عند هذين الحقلين، فهناك حقول دلالية أخرى لكنها لم تُسجل حضورا لافتا يرتقي إلى مستوى سابقيها.

ثانيا: الصورة الشعرية: مثلما هو حال كل دراسة فنية للصورة الشعرية فإننا سنتطرق إلى دراسة الصورة الاستعارية بشقيها التجسيدية والتشخيصية، إضافة إلى الصورة التشبيهية والصورة الكنائية.

ثالثاُ: الموسيقا: سنعمل في هذه الجزئية من الدراسة على إبراز الموسيقا الشعرية التي تعتمد على (التفعيلة) إضافة إلى التوازي والتكرار التركيبي والتكرار الصوتي بوصفهما أهم عناصر موسيقا الشعر الحداثي.

أولاً: المعجم الشعري

تناول النقاد – قديما وحديثا – مفهوم المعجم الشعري، ولسنا هنا بصدد الحديث عن مفهومة لغة أو اصطلاحا، ولكننا سنتناول المعجم الشعري بوصفه (… بنية لغوية تتعانق فيه مكونات اللغة من حرف، وكلمة، وجملة، وصورة، فهو بذلك بنية لغوية جمالية تتأتى جماليته من كيفية استخدام الشاعر لهذه المكونات بجانب كل المحمولات الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية أو سواها)(2).

ورغم إن الكلمة أهم مكونات المعجم الشعري إلا إنها تظل مجموعة أصوات لا قيمة لها حال كونها منفردة، فهي حينئذٍ خالية من المضمون الدلالي، لأنها تستمد مكانتها من العلاقات الدلالية التي تربطها بالجملة والسياق والمعنى الذي تحمله، ومن هنا اكتسبت الكلمة أهميتها في اللغة عموما وفي البناء الشعري على وجه الخصوص. ووفقا لذلك فإن كل شاعر (… متفرد ببنائه الخاص بما ينتقيه من ألفاظ … ويتحدد حظ الشاعر من الفن والشاعرية بقدر ما يملكه من براعة في استغلال الكلمات … وهنا نتبين أهمية المعجم الشعري، أو العناصر الأساسية التي يُشكّل منها الشاعر قصائده ومقطوعاته)(4). فتغدو تلك الألفاظ سمة أسلوبية في شعره ينماز بها عن غيره من الشعراء، فيمثل معجمه الشعري العالم اللغوي الخاص به ويكشف عن ثقافته وخلاصة تجربته.

وتأسيسا على ما تقدم في شأن المعجم الشعري وما ذكرنا آنفا عند حديثنا عن الديوان موضوع الدراسة من حيث عناية الأستاذ عمر الجاوي – رحمه الله – بالهم الوطني والسياسي والثوري؛ فإن ذلك يُفصح لنا – ولو قليلا – عن نوع المعجم الشعري الذي يتكئ عليه الجاوي في بناء تجربته الشعرية، وذلك ما جعلنا نتقصى ألفاظ الوطن والثورة في الديوان، وخرجنا بالآتي:

1- ألفاظ الوطن:

المُعجم الوطني فرع من المُعجم الشعري يعتمد عليه الشعراء في خطاباتهم الشعرية، حيث تُمثل لفظة الوطن المصدر الرئيس الذي يستمدون منه لغتهم الشعرية فالوطنية بما تعنيه من مشاعر حب الوطن والارتباط به روحياً جعلت الشعراء يميلون الى التغني بالوطن وتمجيده (… فحالة الفخر والاعتزاز بالوطن تمثل وَثَاقة الانتماء الذي يقود إلى مشاعر أخرى من التعلق والحب وحالات من الهيام والحنين … لذا فالمعجم الوطني قائم على الحرية والديمقراطية والتحرر ومقاومة الارهاب ورفض للقيود والفساد في البلاد).(5)

ومثل هذه القيم وتلك الحالات من الحب والهيام بالوطن هي من السمات الأصيلة التي لازمت شاعرنا منذ بواكير شبابه حتى وفاته، لذلك فإنك لن تجد قصيدة من قصائد الديوان إلا وقد توشحت وتزينت بألفاظ مثل: (الوطن/وطني/اليمن) عموما، أو ذكر للمدن (صنعاء/عدن/ تعز/ مأرب/تبن/شمسان) وغيرها.

وقد وظف الجاوي بعض تلك اللفاظ في التعبير عن حلمه في تحقيق الوحدة التي تمتد خيراتها لتعمّ الوطن شمالا وجنوبا وذلك ما يُلمح إليه تكرار لفظ (السد) في النص؛ فالوطن لن يغدو فقيرا (ظمآن)؛ ففيه من الثروات والخصب والنّماء ما يُغنيه أن يستجدي الآخرين، وذلك ما يُبيّنه قوله:(6)

وحُلمي يا سدَّ الغد

من مأرب حتّى شمسان

حُلم سدٍّ يمتد

والنجم على أبواب عدن

أو باجل أو نجران

ينهلُ

لن يغدو ظمآن

يستجدي ماءً

من كل الأوطان

فهنا ماءٌ ووطن

وهنا غُصنٌ وفنن

شعبٌ ويمن.

وفي نصٍّ آخر يرى الجاوي استحالة الفصل بين الأوطان وتاريخها، فكيف إذا كان هذا التاريخ يرتبط بالأنفة والكبرياء والكرامة التي ظلَّ وما زال اليمني يضحي في سبيل الحفاظ عليها بروحه بقوة وعزيمة (فولاذية)، وذلك ما يشهد به التاريخ قديما وحديثا، فيقول:(7)

في اليمنِ

بين الجبهةِ والأنف السبئي

أرقنا أغلى الثمنِ

وركبنا موجة حُزنٍ من صنعاءَ

وفولاذا غذينا التربة في تُبَنِ.

لذلك يرى الجاوي إنه من العار على اليمني الاتكال على ما يجود به عليه الآخرين من فتات نتن، فيُوصي أبناء اليمن بالاستعداد للحرب وأن يلبسوا دروع الحرب (البَدَن)، واليمني إذا عزم على القتال فإن الأكفان تُقيم الأفراح في كناية عن الجسارة وكثرة القتلى، ومع ما يحمله هذا الخيار من قسوة وألم إلا إنه أهون عليه من ذلِّ الفاقة والحاجة للآخرين، وذلك ما يُشير إليه في قوله:(8)

في اليمنِ

أوصيكم بالبَدنِ(9)

فلنَدعْ فُتات الجيران النَّتنِ

ونصنعُ أفراحا للكفنِ.

وقبل أن ننتقل إلى محور آخر من محاور المعجم الشعري نود التأكيد أن ذكر ألفاظ الوطن وما يتعلق بها لا يقف عند هذين الشاهدين، بل نجده مبثوثا في كثير من نصوص الديوان حيث كرر الجاوي ألفاظ الوطن في (116) موضعا من الديوان، حازت لفظة الوطن على (34) موضعا من الديوان، بينما كرر لفظ اليمن في (25) موضعا من الديوان، وتلاهما ذكر صنعاء وعدن وغيرهما في (20) موضعا تقريبا، وتكرار هذه الألفاظ في معجم الجاوي الشعري يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الهم الوطني كان مسيطرا على تفكيره، ومن هنا فقد حفل الديوان بهذه الألفاظ بوصفها من ألصق خواص الجاوي ومعجمه الشعري.

2- الفاظ الثورة:

لا يبتعد المعجم الشعري الثوري في خصائصه كثيرا عن المعجم الوطني؛ فيكاد أن يلتصق به ويأتي رديفا له عند الأستاذ عمر الجاوي في كثير من المواضع التي وقفنا عليها في الديوان، ولهذا الارتباط دلالته الفنية والتصويرية، ومن ذلك جمعه إلى جانب ألفاظ الثورة مثل: (ثارت/ يُزمجرُ/ شعبي المناضل/ يدوس) ألفاظ الوطن (اليمن/ صنعاء/ حضرموت/ الحديدة/ حجة) حيث وظَّف الجاوي تلك الألفاظ في التعبير عن بهجته بثورة (سبتمبر) في هذا النص الذي نظمه في (28 سبتمبر 1962م) فالشعب ثار وصنعاء ثارت (وكفَّنتْ عارها) وداس الثوار (لِحَى) الطغاة (الصُّفر العنيدة) وسوف يستعيد الشعب حريته من (أعالي حضرموت إلى الحديدة) ولن يعيد (سجَّان حجة) – الذي يُرمز به هنا إلى النظام الإمامي – القيود وقد ولى مدحورا إلى خلف الحدود، والجميل أن الشاعر كتب النص وهو طالب في موسكو ومع ذلك لم ينسَ دور مصر وفرحة الشعب المصري بهذا المنجز العظيم، وذلك ما يُبيّنه قوله:(10)

صنعاء ثارتْ حطَّمتْ عبء الليالي والدهور

صنعاء كفَّنتْ عارها

فلتسألوا قصر البشائر

………………..

فلتنظروا شعبي

يدوس لحاهم الصُّفر العنيدة

ونشيده الداوي

يُزمجرُ عبر صنعاء الوليدة

سنعيدها اليمن السعيدة

…………………..

من أعالي حضرموت إلى الحديدة

سنعيدها اليمن السعيدة

صنعاء ثارتْ حطَّمتْ ثقل القيود

صنعاء لن تستبدلَ الجلاد

بالذئب الحقود

سجَّان حجة لن يُعيدَ القيدَ

من خلف الحدود

………………….

وصوت أسوان البعيدة

يهفو إلى شعبي المناضل

هاتفا: تحيا السعيدة.

أشرنا فيما تقدم إلى تفرُّد الجاوي في تناول شخصية (عُكفة)؛ فقدم (العُكفي) ونظر إليه من زاوية مغايرة فلم يَنظر إليه بوصفه أداة البطش للنظام الإمامي فهو مغلوب على أمره، بل إنه يسعى إلى التحرر، ويساند الثوار ليُشعلوا في صنعاء النار ويثور مع الشعب على الطاغية، حيث يقول الجاوي على لسان العُكفي:(11)

سأغني أغنية ثورية

أعرفها كانت حلماً للثوار

تخنق أنفاس القصر المنهار

…………………….

تُشعلُ في صنعاءَ النَّار

تُرضعها الشمسُ بهاءً

تكسوها الأقمار

للشعب المجدُ

وللطاغية العار.

ثانيا: الصورة الشعرية

الصورة الشعرية من ألزم خواص شعر التفعيلة حيث يعمد الشعراء إلى (التكثيف والابتكار) أي الاعتماد على تكثيف الصور الشعرية إضافة إلى التجديد والابتكار في تركيبها، ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن شعراء الحداثة قد التزموا هذه التقنية الفنية للتعويض عن غياب الوزن والقافية، وهم في ذلك على صنفين، الأول: أكثر من تكثيف الصورة مع قلة الابتكار والجِدَّة فجاء شعرهم باهتا لا يرقَ إلى أدنى مستويات الشاعرية، والصنف الثاني: كان أكثر حذقا ومهارة في الإفادة من هذا الأسلوب الفني فجاء شعرهم راقيا متمكنا، يُحلّق معه المتلقي في سماء النص ممتطيا جمال الصورة والموسيقا الداخلية وروعة التراكيب، فلا يشعر كثيرا بغياب الوزن والقافية. وذلك ما وجدناه عند شاعرنا الأستاذ عمر الجاوي.

1- الصورة الاستعارية:

الصورة الاستعارية من أهم أدوات تشكيل الصورة الشعرية حضورا في الشعر العربي لأثرها الجمالي وقدرتها على بثِّ الحياة في الجمادات، بل إنها قد تجاوزت ذلك لِتبثَّ الحياة في (المعدوم مادياً) من خلال خاصيتي التشخيص والتجسيد، وذلك ما ذكره الإمام عبدالقاهر الجرجاني واصفاً لها ومبيناً قيمتها الجمالية، حيث يقول: (… فإنّك لترى بها الجماد حيّاً ناطقاً، والأعجم فصيحاً، والأجسام الخُرسَ مُبينةً، والمعانـي الخفيَّة باديةً جليّةً … وإن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنّها قد جُسّمتْ حتّى رأتها العيون، وإن شئتَ لطَّفتِ الأوصاف الجسمانيِّة حتّى تعود رُوحانية لا تنالها إلاّ الظنون).(12)

والصورة الاستعارية في شعر الجاوي (سهلة صعبة)، حيث يسهُل الوقوف عليها في أي نص من الديوان، إلا إن صعوبة تحليلها تجعل الناقد يقف أمامها طويلا ليفهم مُراد الشاعر منها ودلالتها التصويرية لما فيها من رؤى وأفكار عميقة.

ويمكننا الوقوف على عمق الفكر في الصورة الشعرية عند الأستاذ عمر الجاوي من خلال هذه المقطوعة التي جمع فيها بين الصورة التجسيدية والتشخيصية، ومن ذلك الصورة التشخيصية في قوله: (جبالنا الحزينة / طفلك الوليد يا مدينة / لن ينحني شمسان) حيث أضفى الجاوي على الجمادات (جبالنا / المدينة / شمسان) صفات إنسانية، فصوّر في الأولى الجبال بأنها (حزينة) ليُبيَّن من خلال هذه الصورة عمق المأساة والحزن الذي أصاب الجبال مع صلابتها وشموخها، ومع ذلك فقد حُقَّ للجبال أن تحزن؛ فهي مكبلة (بالقيود والنيران) في إشارة إلى القهر والإذلال الذي وقع على الوطن وأهله من قوات (الاحتلال البريطاني)، فهي مكبلة والنيران تحيط بها من كل جانب، وفي الصورة الثانية شخّص الشاعر المدينة (عدن) بأم فقدت (وليدها) وقد رمز الجاوي بالوليد هنا إلى الأمل الجديد والفكر التحرري الذي نشأ في عدن في تلك الحقبة، وما يُؤسف له إن هذا الوليد قد وُأد في مهده، وذلك ما يجعل فُقده مأساويا ومؤلما، ومع ذلك فإن الجاوي يعرف (مدينته عدن) فهي لن تخضع وتستكين أمام هذا القهر والبطش، وذلك ما تُصوره الاستعارة التشخيصية في قوله: (لن ينحني شمسان) حيث وهب جبل (شمسان) صفة الإنسان الشامخ الذي لا ينحني، في صورة لعدن وأبنائها وشموخهم وعزتهم وقدرتهم على الصمود والمقاومة.

وعلى نفس النسق من العمق والابتكار تأتي الصورة التجسيدية عند الجاوي، وذلك ما نجده في قوله: (وأغرقَ النسيان / ولن يهزَّ كتفُه الزمن)، حيث صور (النسيان) في صورة كائن قادر على الفعل فهو يمتلك قوة تدمير تحاكي قوة الفيضان وذلك ما يدل عليه الفعل (وأغرقَ)، والصورة التجسيدية في مجملها (أغرق النسيان) توحي بعمق المأساة بفقد وخسارة الأمل الجديد. ومع ذلك فإن الجاوي يرى إنه (لن يهزَّ كتفُه الزمن) غير مبالٍ لعدن وأهلها فلا بدَّ أن يأتي اليوم الذي تنضج فيه التجربة الثورية وتحقق أهدافها.

وإضافة إلى ذلك يمكننا الوقوف على المجاز العقلي في دلالة النداء في قول الشاعر: (يا عالمي / يا عالمَ الأحزان)، هنا يُسقط الجاوي شعوره بالحزن والألم على عالمه، وذلك ما يجعل النداء يحمل بُعداً وجدانياً يومئ إلى التشاؤم والشعور بالخذلان، فتتساوق دلالة النداء مع دلالة المقطوعة الشعرية.

وقريب من ذلك نجد إن المجاز العقلي في نداء المدينة (يا مدينة) بصيغة الخطاب – بوصفها تُشير دلاليا للوطن – يُضفي على الخطاب شعورا بالحميمية مغلفة بالحزن لما أصابها، ويمكننا الوقوف على هذه الصور في قول الجاوي:(13)

يا عالمي

يا عالمَ الأحزان

لكم تُصفِدُ القيود والنيران

جبالنا الحزينة

وأغرقَ النسيان

طفلك الوليد يا مدينة

لن ينحني شمسان

ولن يهزَّ كتفُه الزمن

وينتهي ما كان

أعرفها مدينتي عدن

كنت قد أعددت أكثر من أنموذج من الديوان لدراسة الصورة الاستعارية وتناولها بالنقد ولتحليل الأدبي، ولكن عمق الرؤية عند الشاعر وما يحتاج إليه من التوسع في عرض الصورة الشعرية وتحليلها، إضافة إلى الحيِّز المتاح لنا في المجلة قد اجبراني على الاكتفاء بما تقدم وتأجيل ذلك ليكون في الدراسة الفنية التي ستتقدم الطبعة الجديدة للديوان إن تيسّر لنا ذلك بإذن الله تعالى.

2- الصورة التشبيهية:

الصورة التشبيهية من أساليب البيان التي افتتن بها الشعراء، ومثلما كان لها حضور كبير في شعر العمود قديما وحديثا؛ فقد كان لها حضور مؤثر في الشعر العربي الحديث بوصفها من الوسائل البلاغية التي يستعين بها الشاعر لِيُظهر المعاني في صور محسوسة؛ فتُضفي على الشعر جمالا ذو تأثير في نفس المتلقي.

وقد اتفق علماء البلاغة على فخامة التشبيه، وعظيم قدره عند العرب في كلامهم عموما وفي شعرهم خصوصا، وللتشبيه فضلاً عن أهميته وشرفه فوائد (… فهو يزيد المعنى وضوحاً ويُكْسبُه تأكيداً؛ وهذا ما أطبق جميعُ المتكلمين من العرب والعجم عليه، ولم يستَغْنِ أحدٌ منهم عنه. وقد جاء عن القدماء من كل جيل ما يُستدل به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكلِّ لسان).(14)

ومع أن التشبيه يتسم بوضوح التركيب إلا إن بلاغته تكمن في (… طرافته وبُعد مرماه في كونه ينتقل بالسامع من شيء مألوف إلى شيء طريف يشابهه، أو صورة بارعة تماثله، وكلما كان هذا الانتقال بعيد المنال قليل الخطور بالبال كان التشبيه أروع وأدعى إلى إعجاب النفس به).(15)

وقد جمع الجاوي – عليه رحمة الله – في استخدامه للصورة التشبيهية بين البراعة والطرافة في مواضع كثيرة من الديوان، ومن ذلك قوله في واحدة من رباعياته:(16)

في أصبعي خاتم نعشٍ جميل

يلمع كالنجمةِ كالمستحيل

قالوا أصبتَ الرأي مهما بدا

في عُرفِكَ النعشُ كئيبا ثقيل

في رأيي إن الشاعر هنا يتحدث عن تجربة ذاتية ولعلها تجربة حب فاشلة انتهت قهرا قبل أن يسعد الشاعر فيها بوصال من أحب، وذلك ما يُلمح إليه ذكر (الخاتم) بوصفه رمزا للارتباط العاطفي ومن ثُمَّ وصفه (بالنعش) الذي يحمل دلالة الموت، ويؤكد الشاعر فشل تلك التجربة أو ذلك الحب من خلال ذكر (النجمة) التي ترمز للضوء (الخافت) في ظلمة الليل؛ فتوحي له ببصيص أمل ولكنها مع ذلك بعيدة المنال، وذلك ما جعله يقطع الأمل ويُعبِّر عن يأسه فيُلحِقُ التشبيه الأول (كالنجمة) بتشبيه ثانٍ (كالمستحيل) الذي يدلُّ على أن هذا الحب ضرب من الخيال.

اعتمد الجاوي في هذه الصورة التشبيهية على الثنائيات الضدية، حيث جمع بين (الحياة والموت) و (الأمل واليأس) من خلال (الخاتم/النعش) و (النجمة/المستحيل) في أسلوب يثير الدهشة يجعل المتلقي يقف طويلا أمام هذه الصورة ليستكنه عناصرها والعلاقة التي تربط بينها.

ومن الصور التشبيهية التي يزخر بها الديوان اخترنا هذه المقطوعة التي تصور بؤس الوطن وأهله، حيث يُشبه الجاوي الوطن بـ (حقل سنابل) و (غابات) ولكنه للأسف (دون حصاد) وغاباته ليست مصدرا للخير كغيرها من غابات العالم فهي (تزرع شوكا)، وهذه الصورة تحمل دلالة تصويرية تُبيّن حالة الفقر والبؤس مع أن الوطن يكتنز خيرات وفيرة، ومع ذلك يرى الجاوي وطنه كأنه (ينبوع في الجنة)؛ فجمع في هذا التشبيه بين العطاء المتجدد (ينبوع) وبين الجمال والخلود الذي توحي به لفظة (الجنة)، فجاءت الصورة الشعرية التشبيهية الثانية لتُمحي تشاؤمية الصورة الأولى، فيقول: (17)

وطني حقل سنابل دون حصاد

غابات تزرع شوكا في قد الصياد

ينبوع في الجنة

يروي غابات

النرجس حُزنه

3- الصورة الكنائية:

تعتمد الصورة الكنائية على الغموض والإيجاز، وذلك ما يمنحها عمقا يستدعي التأمّل والتفكير، حيث يُقدم فيها الشاعر الصورة معتمدا (التلميح) بكلمات موجزة تحمل دلالات كبيرة، فالكناية هي: (… ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك )(18) هذه المزيَّة هي التي جعلت الكناية أبلغ من التصريح، وذلك ما أشار إليه الإمام الجرجاني قائلا: (… السبب في أن كان للإثبات بها – أي الكناية – مزيَّةٌ لا تكون للتصريح أنَّ كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه، أنَّ إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجا غُفلاً). (19)

ومع هذه القيمة الفنية للصورة الكنائية إلا أن شعراء الحداثة لم يلتفتوا لها كثيراً في ابداعاتهم الشعرية، وذلك ما سيلاحظه الدارس لشعر التفعيلة، ولكنهم إذا لجأوا إليها فإنهم يضفون عليها أبعادا جمالية تخرج عن الحدود المألوفة التي نعرفها، وليس أدلّ على ذلك ما نجد عند شاعرنا الجاوي في قوله: (20)

لو سقط المطر

وحطَّم الأغصان والشجر

أو غرق القمر

ومات نورها العيون

لكم يهون

يا طفلةً مزّقتْ الريح ردائها

وأشعلوا الثقاب في ضفيرتين

أوثقوا اليدين.

والمقطوعة في مجملها صورة كنائية مركبة من جزأين: الجزء الأول في (الأبيات) الخمسة الأولى حيث يرى الجاوي من خلال الصورة الكنائية إن المصائب مهما كانت عظيمة فلو زُلزلَ الكون وفقدت العيون نورها (حطم، غرق، مات)، فإن ذلك لا يساوي شيئاً أمام وأد الثورة في طفولتها (فالطفلة) هنا كناية عن (انتفاضة 31 أكتوبر 1958م في عدن). (21)

ومع ما تحمله لفظة (الطفلة) من معاني البراءة والجمال والطهر فإنها قد (مُزِّقت وأُحرِقت وقُيّدت) فجاءت الصورة الكنائية معبرة عن الحزن والألم للخسارة التي مٌنيت بها الانتفاضة، وذلك ما يُمثله الجزء الثاني والأهم من الصورة الكنائية إجمالا؛ فالصورة الكنائية الأولى جاءت ممهدة لتبيّن فداحة الأمر في الصورة الثانية.

تتداخل الصور الشعرية في كثير من قصائد الديوان وفي هذه المقطوعة يعتمد الجاوي على الصورة الكنائية المتعددة فالألفاظ (الصبح، الليل) كناية عن الحرية وظلم الاحتلال البريطاني، فيُصور مأساة الشعب حينما قال له المنظرون: إن الحرية لا تتحقق إلا بالتضحيات، فيرد من خلال الاستعارة التجسيدية (صبحكم الأعمى) قائلا: إننا قد قدّمنا تضحيات كبيرة، ولكن دون جدوى لأن مفهومكم الأعمى للحرية وتحقيقها قاصر فمُنينا بخسائر كبيرة ولم نحقق شيء، ثم يُغير صيغة الخطاب من خلال الاستفهام الاستنكاري فيقول لهم: (قولوا ما الصبح، وما الليل؟) ولكنهم يعجزون عن الإجابة؛ فيرد على السؤال؛ فيُبيّن لهم مفهوم (الصبح/ الليل) معتمدا الصورة التشبيهية فيُشبه الصبح بـ (قلب الفلاح الدامي) ويُشبّه الليل بـ (الحالك من أيامي)، ويختتم المقطوعة بالسخرية منهم قائلاً: (إن شئتم فخذوها / وعليكم ألف سلام)ِ، فتعاضدت الصور التشبيهية والتجسيدية في النهوض بالصورة الكنائية في التعبير عن المآسي والتضحيات التي قدمها الشعب في سبيل الحرية، فيقول:(22)

قلتم دون الصبح دماء

دمُنا سال وغطّى حتى صبحكم الأعمى

قولوا ما الصبح

وما الليل؟

سوى قلب الفلاح الدامي

والحالك من أيامي

إن شئتم فخذوها

وعليكم ألف سلامِ.

ثالثاً: الموسيقا

ترتبط موسيقا الشعر في النقد العربي بدايةً بالانسجام والتناغم الصوتي بين ألفاظ اللغة من خلال (الساكن والمتحرك) التي اشتملت على مفاهيم مثل: الوزن، القافية، إضافة إلى التصريع والموازنة وغيرها من العناصر التي ترتبط بجمالية الشعر وتميّزه عن النثر وغيره من الفنون الأدبية.

ومن هنا فإنّ مفهوم الإيقاع يضرب بجذوره عميقا في الموروث النقدي العربي من عهد الخليل إلى ابن قتيبة وقدامة بن جعفر وحازم القرطاجني والجرجاني وغيرهم، وإن كان قد ظهر مفهومه الاصطلاحي يتبلور عند ابن طباطبا العلوي بداية، ثُمّ تجلّى بوضوح عند ابن سينا في كتاب (الشفاء) الذي سمَّى كتابا منه باسم (الموسيقا).(23)

أمّا عند النقاد المحدثين فقد شاع مفهوم (موسيقا الشعر) عند نقاد كُثُر كما هو الحال عند أحمد زكي أبو شادي وصلاح عبدالصبور وكمال أبو ديب وإحسان عباس وغيرهم من النقاد.(24)

وعموما فإن الموسيقا من ألزم خصائص الشعر العربي قديمه وحديثه، ومع ذلك فقد يتمكن الشاعر التملُّص من أوزان وبحور الشعر العربي كما هو الحال في شعر التفعيلة، أو الاستغناء عنها نهائيا كما في قصيدة النثر، لكنه لا يستطيع التحرر من الإيقاع الشعري لأن ذلك يعني خروج ما يكتب عن مفهوم الشعر والشاعرية، وبالتالي خروج الكاتب من دائرة الشعر كليا.

وقد استعاض شعراء الحداثة عن الوزن والقافية فيما يتعلق بموسيقا شعر التفعيلة بعناصر إيقاعية تقوم بالإضافة إلى موسيقا تكرار (التفعيلة) على التكرار الصوتي واللفظي والموازنة.

وذلك ما يتجلى بوضوح عند الأستاذ الجاوي في قصائد (التفعيلة) التي اشتمل عليها الديوان، ويمكننا أن نُمثل لتلك العناصر الموسيقية من خلال هذه المقطوعة التي نظمها الجاوي على (تفعيلة) بحر المتدارك (فَعْلَنْ) = (22) أو (فَعَلَنْ) = (211)، حيث أفاد الجاوي من الزمن الصوتي للتفعيلة في موسيقا النص حيث نجد الموازنة بين الأشطر في قوله: (يا خالق آدم = فَعْلَنْ فَعْلَنْ فَعْ) وقوله في الشطر الثاني (أرزقني حربا = فَعْلَنْ فَعْلَنْ فَعْ)، وكذلك يمكننا القول عن (ارزقني سداً يتهدم) و (في سبأ طيرٌ أبكم) وغيرها كثير في القصيدة خصوصا وفي الديوان عموما، وإضافة إلى ذلك فقد كان لتكرار التوازي اللفظي أثره في تشكيل موسيقا المقطوعة حيث أسهمت الألفاظ (يتهدّم/ أبكم) (العودة/ الموؤدة) في إضفاء بعدا نغميا على المقطوعة شبيه بالقافية.

ولا يمكننا هنا إغفال التكرار الصوتي وبُعده الدلالي الذي برز في تكرار حروف القلقلة (ق، ط، ب، ج، د) حيث جاء التكرار الصوتي لهذه الحروف في (27) موضعا من المقطوعة، وتكرار هذه الحروف يشير إلى حالة القلق التي يعانيها الشاعر، وهو فعلا ما أراده الجاوي في هذه القصيدة؛ فهو يُفصح عن حالة التذمر التي يعانيها نتيجة للوضع المأساوي الذي كان يعيشه اليمن عموما، لذلك فهو يسأل الله أن يرزقه حربا (ثورة) على الوضع القائم – في زمنه – ليتحقق من خلالها مستقبل أفضل للأجيال القادمة (الأحفاد). ونحن هنا نسأل الله أن يُحقق نبوءة الأستاذ عمر الجاوي – عليه رحمة الله – فتكون هذه الحرب التي نعاني منها قرابة عقد من الزمن هي الحرب المخلّصة التي تنبأ بها وتمناها، في قوله:(25)

يا خالق آدم (فَعْلَنْ فَعْلَنْ فَعْ)

أرزقني حربا (فَعْلَنْ فَعْلَنْ فَعْ)

يلقى منها الأحفاد (فَعْلَنْ فَعْلَنْ فَ) (تدوير)

رذاذ الزند الملوية(26) (عَلَنْ فَعْلَنْ فَعْلَنْ فَعْلَنْ)

ارزقني سداً يتهدم

إن صال على صهوته فأر

أو غرد في سبأ طير أبكم

هب لي أجداداً أحياءً

يخُطُّون طريق العودة

يبنون على ظهر (المندب)

جسرا للريح وللأمطار

لحبات العرق

ولليمن الموؤدة

ويمكننا الوقوف على التكرار اللفظي والتوازي بوضوح من خلال مقطوعة أخرى حيث اعتمد الجاوي على تكرار الجملة الفعلية (طابت) في ستة مواضع فأسهم التكرار اللفظي في إبراز الموسيقا الشعرية الداخلية في المقطوعة، كما كان للتوازي بين الألفاظ (الأسيانة/ الجوعانة/ مرجانة/ العريانة) أثرا واضحا في التشكيل الموسيقي حيث قام التوازي المتكرر مقام الموسيقا الخارجية (القافية جوازا)، وذلك ما نجده في قوله: (28)

طابتْ في هذا المخدع

لُقيا الأيدي الأسيانة

طابتْ حتى أجفان الشبق العاري

والزهر المتورد في الشّباك

وفي الأهداب الجوعانة

لم يَبقَ سوى طابت

طابتْ حتى خصلات الكأس المنظومة

بالعرق الفياض

وسهر الليل

وطابتْ مرجانة

الحقُّ أقولُ

وطابتْ حتى الكلمات

التافهة العريانة

ومما يُحسب للأستاذ الجاوي إن نتاجه الشعري لم يكن محصورا في شعر التفعيلة؛ فقد نظم (الرباعيات) التي تألفت من (14) رُباعيةٍ على البحور العروضية الخليلية، كما هو الحال في هذه الرباعية التي جاءت على بحر (السريع) الذي يتألف من ست تفعيلات هي: (مستفعلن مستفعلن مفعلات ×2) وقد أضاف الشاعر في آخر تفعيلة (مفعلات) ساكن لتُصبحَ فاعلاتن، حيث يقول: (28)

سأنتهي يوما بعرض الطريق

وأرقب الإنسان حتى يفيق

لأنني جربت يأس الهوى

مدامعا تلهب قلبي الرقيق

نتائج الدراسة:

- كشفت الدراسة أن الاستاذ عمر الجاوي – عليه رحمة الله – يمتلك تجربة شعرية متميزة تتسامق في حداثتها وشاعريتها مع تجارب كبار شعراء الحداثة في الوطن العربي.

- كان للنبوغ الفكري والوطني عند الجاوي أثر واضح في النضوج الشعري المبكر، يدلُّ على ذلك قصيدة (عُكفة) التي نظمها عام 1955م التي استدلينا من خلالها على أمرين، الأول: تناوله المختلف لشخصية (العكفي)، والثاني: حداثة سنّه حيث كتب القصيدة وهو شاب يافع.

- امتلك الجاوي بحسه الجمالي المرهف ناصية الشعر فطاوعته الصور الشعرية والأخيلة في التعبير عن مكنونات نفسه سوى في الجانب الوطني أو في صوغ التجارب الذاتية.

- تميزت تجربة الاستاذ الجاوي بقدرته على نظم الشعر بشقيه فنظم شعر التفعيلة ونظم الشعر العمودي باقتدار وذلك ما يتجلّى بوضوح لمن يدرس شعر الجاوي.

- مع أن شعر الجاوي ينماز بسهولة الألفاظ والتراكيب إلا إنه عميق في رؤاه وأفكاره الأمر الذي يجعل الناقد يقف أمام النص طويلا ليعرف الفكرة التي يريد الشاعر إيصالها للمتلقي.

- تبين لي من خلال القراءة المتكررة لقصائد الديوان أن هناك اختلافا كبيرا بين شعر الجاوي قبل عام 1974م وبعده ففي حين امتلأت قصائد الديوان التي سبقت هذا العام بالتفاؤل والتحريض على انتزاع الحرية وتحقيق الحلم بقيام الدولة المدنية في شطري اليمن إلا إن القصائد (السبع) التي نظمها في عام 74م قد أفصحت عن جاوي آخر، حيث وجدناه ساخطا على التجربة الوطنية في الشطرين ناقما عليها فغاب عن شعره الأمل والتفاؤل وحل محله النقد الجريء اللاذع للنظامين.

- أوقعني هذا التناقص في حيرة فتساءلت هل هناك لبس في الديوان أم أن قراءتي له خاطئة. ولأنني لم أكن قد حظيت بمعرفة الاستاذ الجاوي – رحمه الله – عن قرب فقد استعنت بالدكتور هشام السقاف ليزيل اللبس الذي وقعت فيه نتيجة لهذا التناقص فسألته عن ذلك؛ فأخبرني بما كان يعانيه الجاوي نتيجة لإحساسه بعجز النظامين عن تحقيق قيم الحرية والعدالة والمساواة التي كان يؤمن بها ويحلم بتحقيقها فأفرغ خيبة أمله ومعاناته في تلك القصائد التي انتقد فيها النظامين جنوبا وشمالا وحينها تأكدت أن قراءتي للديوان والشاعر قد كانت صحيحة وموافقة لواقع الحال.

- نستطيع أن نؤكد من خلال الدراسة أن هناك نصوص أخرى من شعر الجاوي لم تجد طريقها للنور بعد، فأسلوب جمع ديوان (صمت الأصابع) يشير إلى أن الشعر الذي كتبه الجاوي أكثر مما حُفظ بين دفّتي الديوان.

التوصيات:

- توصي الدراسة بتكوين فريق من الباحثين المهتمين وممن عاصروا الجاوي ليعملوا على جَمْعِ ما فُقد من شعر الجاوي، على أن يبدأ عملهم من الحلقة الأضيق (الأسرة والأصدقاء المقربين) ومن ثم توسيع العمل ليشمل المحيط (المحلي) الذي عاش فيه الشاعر إضافة إلى الصحف والمجلات.

- لا شك أن جامع الديوان الأستاذ عمر محمد عمر – عليه رحمة الله – قد بذل جهدا لا يستهان به في جمع الديوان، وكان يأمل أن يحظى الديوان بدراسة نقدية تتناسب مع قامة الجاوي الأدبية والاجتماعية، ومع ذلك فإننا نوصي بإعادة طباعة الديوان وتصحيح الأخطاء الطباعية التي صاحبت طبعته الأولى، إضافة إلى تضمين الدراسة النقدية لطبعة الديوان الجديدة.

- توجيه الباحثين في أقسام اللغة العربية لا سيما طلاب الدراسات الأدبية إلى دراسة شعر الجاوي حيث يمكن تناول الديوان عموما من خلال الدراسة الفنية بشكل أوسع مما قمنا به، أو دراسته أسلوبيا، كما يمكن للباحثين دراسة البعد الفكري والفلسفي في شعر الجاوي، أو غير ذلك من الدراسات الأدبية؛ حيث يُعدُّ الديوان مادة مناسبة للبحث والدراسة الأكاديمية.

قبل الختام:

نتيجة لضيق المساحة الممنوحة لنا في هذا العدد فإننا سنُخصص حلقة أخرى نسلط من خلالها الضوء على (الجاوي العاشق) من خلال النصوص التي ذيلها بقوله: (إلى ليندا نيكو لايفنا) إضافة إلى قصيدة (صمت الأصابع) التي أعطت الديوان اسمها.

الهوامش والمراجع:

(1) عمر عبدالله الجاوي من الرواد الأُول للحركة الوطنية والنقابية في اليمن؛ فهو ثائر وكاتب ومثقف وشاعر، من مواليد قرية الوهط، محافظة لحج عام 1938م. درس في مدارس لحج، ثم ابتُعث للدراسة في الخارج، فدرس في كل من مصر والاتحاد السوفيتي، وفي عام 1969م حاز على درجة الماجستير في الصحافة من جامعة موسكو. وحينما عاد للوطن كان له أنشطة كثيرة تَنُمَّ عن شخصية متميزة ومتفردة في مجال الفكر والسياسة والأدب، ومن أهمها:

أسس في عام 1970م اتحاد الأدباء والكتّاب اليمنيين، وتولى منصب أمينه العام حتى عام 1990م. وفي عام 1972م أعاد إصدار مجلة الحكمة لسان حال الأدباء والكتّاب اليمنيين، وتولى رئاسة تحريرها لعقدين من الزمن. أسس حزب التجمع الوحدوي عام 1989م وتولى منصب الأمين العام حتى وفاته في ديسمبر 1997م.

* له عدد من المؤلفات منها:

– حصار صنعاء. – الزبيري شاعر الوطنية.

– الصحافة النقابية في عدن. – افتتاحية مجلة الحكمة.

– ترجم عن الروسية (السياسة البريطانية في جنوب اليمن).

(2) عُكفة: أو (العُكفي) يمكن تشبيهه اليوم (بالحرس الخاص) ويُمثل في وجدان اليمني أداة البطش والوحشية للنظام الإمامي.

(3) المعجم الشعري، د. إبراهيم جابر علي، ص15.

(4) المعجم الشعري عند حافظ إبراهيم، أحمد طاهر، مجلة فصول، 3/2، ص29.

(5) الخطاب الشعري الوطني اتجاهاته وروائع أعلامه، أحمد زلط، ص17.

(6) ديوان صمت الأصابع، تأليف/ عمر الجاوي، جمعه وقدم له/ عمر محمد عمر، مركز عبادي، واتحاد الأدباء والكتّاب اليمنيين، ط1، 2003م، ص36.

(7) الديوان، ص104.

(8) الديوان، ص105.

(9) البَدَنُ: الدرع القصيرة على قدر الجسد فقط، وقيل هي الدروع عامة. (اللسان، 13/49).

(10) الديوان، ص68-70.

(11) الديوان، ص18.

(12) أسرار البلاغة، للجرجاني، ص43.

(13) الديوان، ص30.

(14) الصناعتين، ص243.

(15) علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع، مختار عطية، ص28.

(16) الديوان، ص56.

(17) الديوان، ص52.

(18) مفتاح العلوم، للسكاكي، ص402.

(19) دلائل الإعجاز، للجرجاني، ص73.

(20) الديوان، ص28.

(21) يُنظر: الديوان، ص28.

(22) الديوان، ص83.

(23) و (24) يمكن الرجوع إلى مؤلفات هؤلاء النقاد وهي متوفرة في كثير من المكتبات الالكترونية.

(25) الديوان، ص103.

(26) زند: الزند والزندة: خشبتان يُستقدح بهما، فالسُّفلى زندة والأعلى زند وهو الذي تُقتدح به النار. (اللسان، 3/195)

(27) الديوان، ص96.

(28) الديوان، ص57.