عرض كتاب

يتطور العالم، ومعه تتطور مظاهر الحياة في وجهيها الإيجابي والسلبي. فقبل ظهور وسائل النقل الحديثة، كان البرّ ساحة الصراع بين الأقوام، تُمارَس فيه أعمال السلب والنهب والتقطع للقوافل التجارية والثروات الحيوانية وحتى للبشر أنفسهم. ومع تطور وسائل النقل وتنامي القدرات الدفاعية، أمكن تأمين مساحات واسعة من اليابسة بفضل أنظمة المراقبة والنيران، فانحسرت أعمال التقطع البري لتنتقل إلى الفضاء البحري، حيث اتخذت شكلًا جديدًا هو القرصنة البحرية.

ورغم التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات والملاحة والأمن البحري، ما زالت هناك مساحات بحرية شاسعة خارج نطاق السيطرة، مهيأة لعودة الظاهرة القديمة في ثوبٍ حديث. وقد ساهمت عوامل داخلية وخارجية في تجددها، أبرزها انهيار أنظمة بعض الدول الساحلية، والتعديات الدولية على مياهها الإقليمية، سواء عبر الصيد الجائر الذي يستنزف ثرواتها السمكية، أو عبر استخدام سواحلها كمكباتٍ للنفايات السامة.

في هذا السياق برزت الصومال بوصفها النموذج الأكثر تعبيرًا عن هذا التداخل بين الانهيار الداخلي والعدوان الخارجي؛ إذ نشأت القرصنة الصومالية في البداية بصورة بدائية أقرب إلى أعمال التقطع في البرّ، ثم تطورت مع تطور الاتصالات وتقنيات الملاحة، لتتحول إلى ظاهرة أمنية واقتصادية معقدة ذات امتدادات إقليمية ودولية.

وتأتي هذه الدراسة الموسومة بـ «القرصنة الصومالية: بين منطق اقتصاد الحرب والمنطق الاستراتيجي الإنساني الدولي»، من إعداد الأستاذة فوزية زراولية، أستاذة بجامعة جيجل، والمنشورة في المجلة الجزائرية للأمن والتنمية – العدد الثاني (جانفي 2012)، لتسلّط الضوء على هذه الظاهرة من زوايا متعددة: النشأة والخلفيات، الجهات الفاعلة والمستفيدة، والإحصاءات الميدانية لمحاولات القرصنة الناجحة والفاشلة خلال السنوات محل الدراسة.

ورغبةً من مجلة بريم في إثراء النقاش الأكاديمي حول قضايا الأمن البحري في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، فقد ارتأت هيئة التحرير إعادة نشر هذه الدراسة القيّمة كما وردت في أصلها الأكاديمي، مع إجراء بعض التصحيحات الشكلية البسيطة التي لا تمس المضمون، التزامًا بالأمانة العلمية، وإسهامًا في توسيع دائرة البحث في أحد أخطر التحديات الأمنية والاقتصادية في منطقتنا البحرية.

ملخص الدراسة:

القرصنة الصومالية ظاهرة مركبة متعددة الأبعاد والفواعل والمستويات ومن الصعب فهمها بعيدًا عن تحليل العلاقات الوظيفية بين الأحداث السوسيولوجية وانعكاسها على البيئة النفسية للقطاعات الشعبية، أو بعيدًا عن اختلال التوازنات الاقتصادية الكلية والجزئية بعد انهيار نظام سياد بري وتأثيره على إعادة هيكلة العلاقات الشعبية العمودية ذات الطابع العشائري أو الطابع السياسي، مما عمَّق من منطق الشخصنة داخل جميع أنماط العلاقات التبادلية داخل المجتمع، أو بعيدًا عن المصالح الاستراتيجية الدولية بالمنطقة وتورَّط الفواعل الأجنبية وتأثير التحولات النظمية على المستوى الدولي على الدولة الصومالية، وهذا ما يستلزم مقاربة شاملة تجمع بين الملاحة القانونية وإعادة البناء للهياكل السياسية الداخلية وحتى التدخل العسكري إن تطلب الوضع، ولو أنَّه يبقى مستبعدا إلى يومنا هذا.

الكلمات المفتاحية: الصومال القرصنة البحرية، الملاحة البحرية.

Abstract:

The article addresses this security concern of piracy in high seas. Maritime piracy became indeed a major challenge for the failed Somali state and region and highlighting the origins of the problem by reviewing the political situation in Somalia and the impact of waste dumping, third we wish to examine the main results of issue, it can be presented as a threat to human security because of increasing attacks on vital international deliveries and as a serious threat to the regional and international trade in particular the global shipping oil, finally we will deal with the initiatives undertaken by the international community to tackle with the challenge.

Keywords: Somalia, maritime piracy, seamanship.

مقدمة

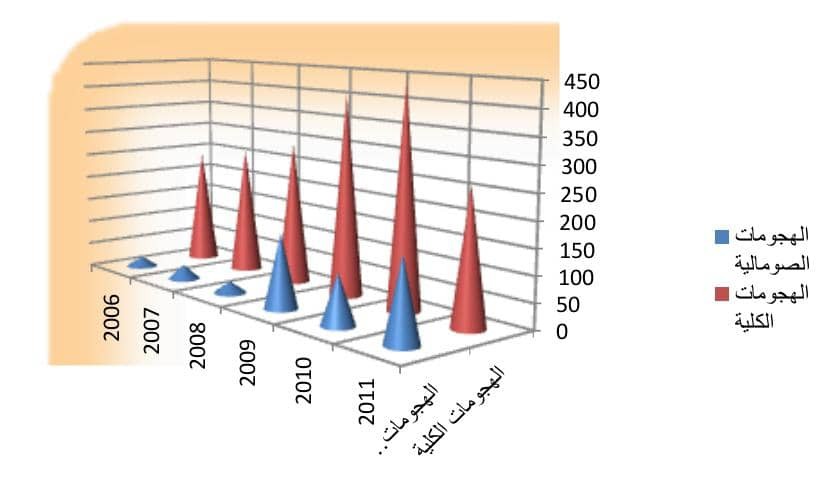

شهدت السنوات الماضية تضاعفًا ملحوظًا بالقرصنة البحرية، وبإجمالي يتجاوز 889 رهينة وتنامي بـ 207% مقارنة بـ 2007م(1)، ولقد شكلت مأزقًا فعليًا لمدة طويلة في مضيق مالاكا (Malaka) ما بين إندونيسيا وماليزيا، ولكنها اليوم تمتد حتى سواحل الدول الضعيفة الإفريقية وخاصة السواحل الصومالية التي عرفت بدايتها بالمناطق الجنوبية، ثم تحولت نحو الشواطئ الشمالية مع 2007م، وهذا ما أفرز عن تشكيل العديد من العصابات الصومالية على طول خليج عدن إذ انتقلت من حالتين إلى 35 حالة من 2004م حتى 2005م(2)، وباستثناء النصف الثاني سنة 2006م _ فترة قيادة المحاكم الإسلامية _ فإنَّ الهجمات شهدت تطورًا من حيث العدد، والاستراتيجيات والتكتيكات، إذ من 25 سبتمبر 2008م حتى أكتوبر 2008م سجَّلت الغرفة الدولية للتجارة ومكتب الملاحة الدولية حوالي 61 محاولة اختطاف، وفي الأسابيع الأخيرة لشهر أوت 2008م تمَّ الاستيلاء على أربع سفن كاملة(3)، أي تنامي بـ 75% في 2008م) (4)(لاحظ الشكل 1) بصيغة إجمالية، فإنَّ طيلة 2008م تمَّ تسجيل حوالي 95 هجومًا على السواحل الصومالية، 40 منها كانت ناجحة، تمَّ فيها احتجاز 300 شخص. وقد أثارت القرصنة الصومالية الاهتمام الدولي وتغطية إعلامية بشكل كبير بعد احتجاز السفينة الأوكرانية المحملة بالأسلحة الروسية في طريقها نحو كينيا، ثم الحاملة السعودية النفطية المتجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية لكن الوضع لم يتوقف عند هذا الحد، ففي سنة 2009م تمَّ تنفيذ حوالي 63 هجومًا و21 منها كان ناجحًا، تمَّ فيها احتجاز حوالي 247 فردًا من طاقم السفن(5)، لكن هذه الإحصاءات تبقى متباينة ونسبية، إذ يشير Richard Weitz إلى أنَّ خليج عدن قد كان عرضة لحوالي 111 حادثًا خلال 2009م(6).

شكل(1): نسبة هجومات القرصنة الصومالية مقارنة بالهجومات الكلية

Source: ICC International Maritime Bureau

إنَّ هذه المعطيات الأمنية الجديدة وما تطرحه من رهانات على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي تجعلنا نتساءل كيف يمكن فهم ظاهرة القرصنة على السواحل الصومالية وتحليلها؟ ما هي الاستراتيجيات والميكانيزمات المتبناة؟ وما هي المحددات السياقية لهذه الظاهرة؟ ما واقع الفعل أو الاستجابة الدولية لتنامي هذا التهديد مؤخرًا؟

1_ مراحل القرصنة الصومالية وخصائصها:

يشير معهد السلام الدولي الأمريكي في تقريره 2009م، إلى أنَّ القراصنة الصوماليين، هم عبارة عن شباب ينحدرون من الفئات غير المتعلمة وغير الراضية عن وضعها، معظمهم مسلحين ببنادق 47-AK وأسلحة بيضاء، وبعض الصواريخ والقنابل ينضوون تحت 3 مجموعات متمايزة: الميليشيات العشائرية، وشباب يبحثون عن الربح السريع، وصيادون أجبروا على القرصنة لمهاراتهم الملاحية. فهم مجرد عصابات تضم 4 حتى 6 أفراد يتمّ تمويلهم من طرف شخصيات نافذة يعرفون بـ: Pirates Bosses، وقد حدد فريق الخبراء الدوليين في اجتماع كينيا نوفمبر 2008م حوالي 5 شبكات رئيسة، وهي فرع عيسى محمود وليلكاس من عشيرة الدارود في Eyl، شبكة عمر محمود من عشيرة الدارود في Garad، فرع هير جدير (سعد أير سليمان) عشيرة هاوية في Hobyo، فرع هير جدير أبر، سرور سليمان عشيرة هاوية في هر دير، فرع هبر جدير (أير) في مقديشو، وبحسب التقرير الصادر عن الاجتماع نفسه فإنَّ هذه العصابات المسلحة غير منظمة، وغالبًا ما تستهدف السفن البطيئة كالحاملات النفطية (Sirius Star)، وحاملات الشحن (MV Faina)، والصيد (Playa de Bakio)، وسفن حمولات الإغاثة (Maersk Alabama) أو السفن السياحية (Seaborn Spirit)(7).

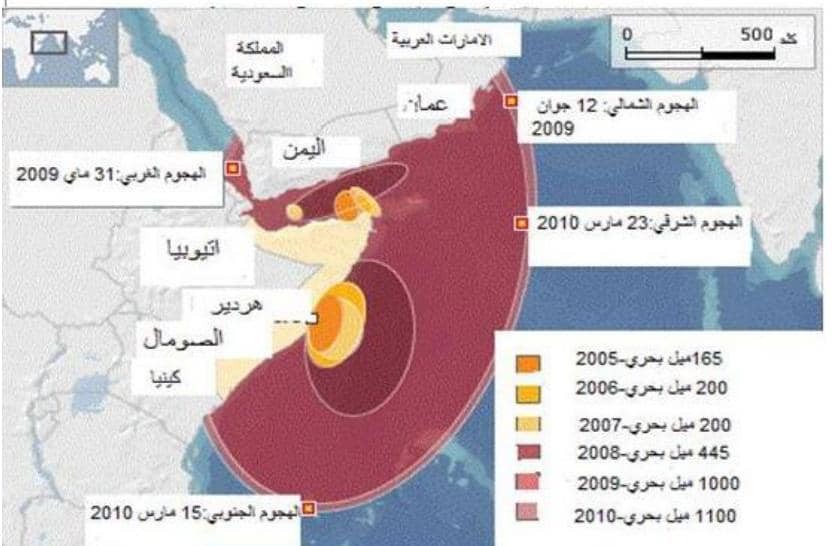

لكن هذه القراءة أو الصيغة التي قدَّمها المعهد بقلم Raymond Gilpin تُعَدُّ سطحية وبسيطة نوعًا ما، ويشير تقرير Bilyana TsvetKova إلى أنَّ القرصنة الصومالية تتكيف مع ردود الأفعال الدولية، وتسعى لتوظيف مسار العولمة بشكل جيد، إذ أصبح لدى أفرادها أسلحة مهمة بالإضافة للقنابل اليدوية كالصواريخ المضادة للدبابات والزوارق السريعة إلى جانب اللجوء المكثف للاغتصاب والقتل والاختطاف والابتزاز النظامي(8)، وهذا ما يبرر لنا اتّساع نطاق الهجومات (لاحظ الخريطة 1)، ولو أنَّ هذه تبقى معطيات نسبية ومبالغ فيها، لأنَّه وحسب تصريحات Colin Freeman، أحد المحررين في UK’s Daily Telegraph، الذي أخذ كرهينة لمدة 6 أسابيع، فإنَّه يتمُّ معاملة الرهائن بشكل جيد، الأكثر من ذلك أنَّ القراصنة الصوماليين يحصلون على دعم العشائر النافذة، موظفي الحكومة الفدرالية المؤقتة والتجمعات التجارية ورجال الأعمال بالدول الإقليمية(9)، فالمجتمع الصومالي قد عبر عن دعمه لهذا المشروع وعَدَّه مربحًا ولافتًا للأنظار، بالنسبة له حتى وإن كانت القرصنة غير قانونية من وجهة النظر الدولية، فهي مقبولة من وجهة النظر المجتمعية في دولة يعمُّ الفقر فيها وسوء التغذية والمجاعة، إذ إنَّ 2 مليون $ حافز قوي لتشجيع نشاطات القرصنة، إذ ما بين جانفي 2008م حتى نوفمبر2008م تمَّ جمع فديةً بلغت حوالي 30 مليون $، فالأموال بمثابة الفرصة للانضمام للنخب الاقتصادية الصومالية الجديدة وشراء الأسلحة للحماية من اليمن أو مقديشو أو دبي. وتتمركز معظم نشاطات القرصنة في Somaliland وPuntland، وكان _ في السابق _ معظم الناشطين بهذه الممارسات من وسط الصومال، ولكن لا يجب إهمال الحقيقة التي مفادها أنَّ معظم الفاعلين الجدد من البونتلاد، وهذه المنطقة هي موطن الرئيس عبدالله يوسف الذي كان يستقبل مال الفدية بوصفه ممثلًا للنية الحسنة، وهذا ما يجعلنا نسلم أنَّه حتى وإن كانت المستويات العليا للحكومة والهياكل العشائرية غير متورَّطة بشكل مباشر في تنظيم القرصنة فإنَّها تستفيد منها، ويجعلنا نتساءل هل فرق القرصنة هي بالفعل مجرد عصابات صغيرة؟ وإن كانت عصابات صغيرة وغير منظمة، بماذا نفسّر التواجد الدولي القوي بخليج عدن؟.

تمرُّ عملية القرصنة بـ 7 مراحل أساسية، هي: الاستطلاع وجمع المعلومات، والملاحقة المنسقة، والصعود إلى السفينة والاستيلاء عليها، والتوجه نحو منطقة آمنة، والتفاوض، ودفع الفدية، وتحرير السفينة والعبور الآمن. ويعتقد أنَّ القراصنة يتحصلون على المعلومات اللازمة (الحمولة، والممر، والقدرات) من موظفي الموانئ أو الموظفين الحكوميين، فالهجوم لا يأخذ عادة أكثر من 15 دقيقة، وعند الاستيلاء على السفينة يُجبَر الطاقم على الإرساء بأحد المناطق المحمية مثل: غاراد، أيل، هوبيو، هراردير في الشمال الشرقي، وهذا ما يقلَّلُ من فرص النجاة، ويسهل وصول السلع للقراصنة طيلة مسار التفاوض الذي قد يستغرق أيامًا أو شهورًا. في السابق كان القراصنة يستخدمون أسلحة صغيرة وزوارق بمحركات سريعة تعوم السواحل(10)، وحاليًا يقومون باستخدام ما تعرف بالسفينة الأم (Mothership)، معظمها سفن للصيد يسيطر عليها القراصنة بالقرب من البَّر، ويستخدمونها كمحطة انطلاق لهجماتهم، حتى إن القوى الدولية أصبحت غير قادرة على ردع هذه الأخيرة إلَّا حالة الإعلام المبكر، مثلما حدث مع USS paleliu من البحرية الأمريكية التي استطاعت ردع الهجوم عن Gem of Kilakari السنغافورية في أوت 2008م مع العلم أنَّها كانت بعيدة بمسافة 10 ميل فقط.

ومن السهل تحديد العوامل التي تجعل السفن أكثر انكشافية: كالجوانب المنخفضة، والسرعة البطيئة، وطاقم صغير، والافتقاد لأجهزة الرادار والمشاهدة كحالة: Danica White وPanant، لكن حاليًا يبدو أنَّه حتى البواخر ذات الجوانب العليا ضمن نطاق قدراتهم، فهذه الخاصية لم تمنعهم من القيام بمحاولة هجوم على Takayama MV اليابانية(11).

أمَّا فيما يخصُّ الفدية فغالبًا ما يتمُّ إرسالها بشكل مباشر للسفن المختطفة سواء عبر قوارب مستأجرة من طرف شركات أمنية خاصة متعاقدة مع وكالات النقل بالسفن، أو عبر إسقاطها باستخدام الطائرات الخفيفة والمجهزة بشكل جيد، ومنذ سنوات قليلة كانت هذه الأخيرة بالمئات والعشرات من الدولارات لكن بـ 2008م أصبحت بين نصف مليون و2 مليون$، ولكنها ارتفعت مؤخرًا، فقد طلب حوالي 3,5 مليون$ من أجل تحرير MV Stella Maris التي تمَّ الاستيلاء عليها بـ 20 جويلية 2008م، في حين قدرت المدفوعات الكلية للسنة نفسها ما بين 18 حتى 30 مليون$(12).

خريطة رقم(1) توسع هجومات القرصنة على الساحل

Source: Kenya Opens Fasttrack, Piracy Court in Mombassa, BBC News, 24-june-2010, 16:52 GMT, available at:

http://www.bbc.co.uk/news/10401413

ومما سبق يمكن تحديد خصائص القرصنة الصومالية بالآتي:

1_ عزلة المنطقة الجغرافية، فهي بعيدة عن المركز وقريبة من الطرق التجارية الدولية _ باب المندب _.

2_ الهجمات غالبًا ما تكون غير عنيفة إلَّا عند الضرورة، ويتمُّ الاعتناء بالرهائن بشكل جيد، وبحسب مراسل BBC ماري هاربر أن هناك العديد ممن يستفيدون من تواجد الرهائن ولاسيما مالكي الفنادق والتجار.

3_ يتمُّ توزيع الفدية بين القراصنة والعديد من الفواعل الأخرى على اليابسة، حيث يتمُّ استخدام جزء منها لرشوة الضباط المحليين، وغلق شبكة لجمع المعلومات والمساعدة اللوجيستيكية، ووفقًا للتقارير فإنَّ 30% من الفدية تخصَّصُ للموظفين المحليين لضمان دعمهم، وحاليًا اتَّسعت هذه الروابط العلائقية لتشمل القوات المسلحة في ظل حكومة فيدرالية لا وظيفية.

2_ المحددات السياقية للقرصنة الصومالية:

لقد اتَّسعت وتضاعفت _ مؤخرًا _ نشاطات القرصنة من آسيا إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل ملحوظ، لعوامل عدَّة، نذكر منها:

1_ انفجار المبادلات التجارية البحرية وتضاعفها، إذ بـ 2009م كانت حوالي 80% من المبادلات التجارية يتمُّ نقلها بوساطة السفن عبر المياه، أي حوالي 12 إلى 15 مليون حاوية، وهذه السفن تستخدم ما يقارب 6500 ميناء عبر العالم.

2_ الاستخدام الواسع للمضائق والحواجز البحرية مثل مضيق مالاكا في شرق آسيا، وباب المندب بالقرب من الصومال، ومضيق هرمز ما بين إيران والإمارات العربية المتحدة، وقناة السويس وقناة باناما، وفي هذه الحواجز غالبًا ما تصبح سرعة السفن بطيئة، فضلًا عن ذلك أنَّ معظم هذه المضائق تتواجد بالقرب من الدول الضعيفة.

3_ قيام الولايات المتحدة الأمريكية منذ هجمات سبتمبر 2001م بعدّة إجراءات وتدابير صارمة لتعزيز النظام الأمني على الأراضي، فهي تهتمُّ بالأراضي غير الخاضعة للحكم أكثر من المياه الخاضعة للحكم.

4_ الانتشار الواسع لتجارة الأسلحة غير الشرعية وزيادة تعقيد هذه الشبكات التجارية، يمثل فرصة مناسبة للجماعات الناشطة ولاسيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي أسهم بارتفاع عدد الأسلحة المعروضة في السوق السوداء، وفي تصريح لنوا تشونغ مدير المكتب الملاحي الدولي، فإنَّه مع بداية 2000 كان القراصنة يستخدمون الخناجر والمسدسات، أمَّا حاليًا فهم مجهزون بـ RP6 M-16 AK47(13).

هذا عندما يتعلق الشأن بالواقع الدولي، ولكن إذا تطرقنا للحالة الصومالية، فهناك بعض الخصوصيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، فقد اختلفت التحاليل والتفسيرات المقدمة باختلاف المنظورات والمقاربات المتبناة.

انهيار نظام سياد بري ورفع الوصاية الدولية من منطق المساعدات الخارجية إلى منطق اقتصاد الحرب.

إنَّ القرصنة هي إحدى الإفرازات الجانبية لانهيار الدولة الصومالية بعد انهيار الشبكات الزبائنية والباتريمونيالية لسياد بري، التي حافظت على وجودها طيلة الحرب الباردة بفضل الوصاية الدولية، فقد كانت الصومال النموذج الأمثل ونقطة الانطلاق في معلم التغيير الحاصل على التحالفات الفرانكفونية والأنجلوفونية والسوفيتية بالقارة، إلى جانب نظام أباتشا في نيجيريا، وتراجع سيطرة حركة اليونيتا في أنغولا، واندلاع الحرب الأهلية في سيراليون وليبيريا. لكن هذه الحركية النظمية ليست العامل الوحيد، بل ذلك التزاوج بين طبيعة البنية الدولية والتقليد التاريخي للامركزية في الصومال، الذي أضفى طابع جد معقد على الانقسامات الداخلية الحالية ومنحها صفة العنف والاستمرارية، فخاصية التنظيم الإداري كانت غائبة وما زالت غائبة في المجتمع الصومالي وأسسها غير موجودة بالمخيال أو المعتقدات الصومالية، هذا قد يجد أصوله في التاريخ الصومالي من جهة والممارسات البيروقراطية الإقصائية طيلة حكم نظام سياد بري من جهة أخرى، فعلى عكس المدن الساحلية التي كان يقطنها العرب المسلمين منذ القرن 10م، حيث قاموا بإنشاء مدن تجارية فإنَّ المناطق الرعوية والزراعية – الرعوية الداخلية لم تشهد أي شكل من أشكال التنظيم للوحدات السياسية، وعند قدوم المستعمر الأوروبي لم يقم بإنهاء حالة اللاوحدة، فقد قسمت الصومال بين بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا إلى غاية الاستقلال بـ 1960م، وتمَّ تأسيس الجمهورية الديمقراطية الصومالية من الأقاليم الايطالية والبريطانية، وحاولت القيادة الصومالية، في العشرية الأولى، تبني النموذج السياسي الأوروبي، ولكن في الواقع أنَّ الاستعمار لم يترك الهياكل الاقتصادية التي تسمح بدعم هذا المشروع، إذ شهدنا غيابًا كليًا لقاعدة صناعية أو لاحتياطيات تعدينية أو طاقوية. وأمام تدهور الوضع الداخلي والسياسات غير الفعَّالة والفاسدة، تم إسقاط الحكومة بـ 1969م بانقلاب عسكري، تسلم، على إثره، محمد سياد بري السلطة وقام باستبدال النظام السياسي المدني ببيروقراطية عسكرية، وعمل على توسيع الجيش من 30,000 فرد إلى 120,000، وتوظيفه لشراء الولاء، وتعزيز منطق الشخصنة والتبعية العمودية(14).

لقد كانت معظم المداخل الدولاتية تأتي من الحكومة، فالصومال ليس لديها قاعدة جبائية متينة أو موارد قيمة، والمصدر الأساسي للخزينة هي المساعدات الخارجية ولاسيما مع اتساع هامش المساومة في أثناء الحرب الباردة، فقد حازت التجارب الماركسية _ اللينينية لسياد بري، على دعم الاتحاد السوفييتي، إذ في 1974م قامت الدولتان بعقد معاهدة صداقة وتعاون تحصّلت فيها موسكو على حقّ إلقاء لقواعد عسكرية عديدة مقابل تقديم المساعدات العسكرية والتنموية.

لكن الغزو الصومالي لأثيوبيا في 1978م قد أدَّى إلى تغيير التحالفات، ولو أن الانفتاح السياسي على الولايات المتحدة الأمريكية واجه صعوبات بسبب الرفض الشديد للرئيس جيمي كارتر للانتهاكات الإنسانية بالصومال، فقد تم توقيع اتفاقية في 1980م بين الدولتين تبعتها العديد من المساعدات القادمة من الدول الغربية، حيث قدمت واشنطن 51 مليون$ بمثابة مساعدة عسكرية، و35 مليون$ مساعدة تنموية، أمَّا إيطاليا فقدمت 9 مليون$ للمشاريع الكهرومائية ومشاريع الري، في حين المؤسسات الأوروبية قدمت ما يتجاوز 53 مليون$. لكن نهاية الحرب الباردة كانت كارثية بالنسبة للنظام السياسي، مثلما أشار لذلك السفير الأمريكي السابق في الصومال فرانك كريغلر، لقد قامت الولايات المتحدة بإطفاء الأضواء، وغلق الباب، ونسيان المكان، وفي السنة نفسها لجأت إلى إخلاء الرعايا الدبلوماسيين، وبهذا هرب سياد بري إلى خارج البلاد، ودون مساعدة خارجية فإن الحكومة غير قادرة على دفع الأجور للجيش والبيروقراطية، وبهذا تصاعدت التوترات الانقسامية، ودخلت البلاد في حالة حرب شبه مستمرة، وحسب ما أشار جيفري جتلمان للعلاقات الوظيفية للبُعد السوسيولوجي أنَّ حوالي جيل كامل من الصوماليين ليسوا لديهم أي مكان يذهبون إليه.

إنَّ هذا الواقع قد عزَّز انتشار ثقافة العنف والسلاح، وأصبح وسيلة مشروعة للتفاعل الاجتماعي، وربما أحسن دليل هو تعدد لوردات الحرب والميليشيات المسلحة، وقد تضاعفت خطورة الوضع على إثر تشكيل ميليشيات الشباب في 2005م، الذين صنفوا ضمن التنظيمات الإرهابية بالأجندة الأمنية الأمريكية، وبالرغم من دخول القوات الأثيوبية في 2006م _ بدعم من القوات الخاصة الأمريكية، وتحت الدعاية الأممية، بعد تشكيل حكومة انتقالية فيدرالية، عقب مواجهة مع مجلس المحاكم الإسلامية _ إلَّا أنَّها لم تستطع احتواء الوضع، حتى القادة الجدد الذين تمَّ تعيينهم بالمناصب الحكومية يفتقدون للمصداقية والشرعية. إنَّ هذه البيئة والمحددات الداخلية تُعَدُّ كافية لظهور القرصنة ولاسيما في المناطق التي تشهد ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وغياب كلي للمؤسسات والهياكل الحكومية مثل البونتلاند وصومالي لاند(15).

المسؤولية الدولية: ما بين الصيد غير الشرعي ورمي النفايات السامة

تلجأ التقارير والأجهزة الإعلامية غالبًا إلى تصوير ظاهرة القرصنة الصومالية بوصفها نشاطًا غير شرعي لتحقيق الربح السريع أو أحد آليات اقتصاد الحرب في أفريقيا السوداء، ولاسيما بعد ارتفاع نسبة الفدية في السنوات الأخيرة، ومن السهل تصديق هذا الطرح بالنظر إلى الواقع السياسي والاجتماعي والتركيبة العشائرية لهذا المجتمع، لكن في الواقع هناك خلفية أعمق من منطق السلب والنهب والربح السريع، هذا لا يجعلنا ننفي البُعد النفعي للفواعل في السواحل الصومالية، التي تسعى لتنشيط القرصنة وتغذيتها، ولكنه ليس المنظور الوحيد، فهذا التهديد من جانب آخر هو إفراز للتطور الاقتصادي السريع ومسار العولمة.

إنَّ القرصنة وفقًا للبعض هي ردُّ فعل على الصيد غير الشرعي، ورمي المواد السامة والنفايات في السواحل الصومالية، فبعد انهيار الحكومة في مقديشو مع بداية التسعينات لجأت بعض قوارب الصيد لاستغلال المياه الصومالية، التي تُعَدُّ مصدر الرزق الوحيد لسكان السواحل، وأحد القطاعات المعيشية المهمة في اقتصاد منهار، وكاستجابة لذلك قامت بعض الجماعات الصغيرة الصومالية بتسليح أنفسها دفاعًا عن مصدر الرزق الوحيد لها، وفي هذا أشار جون هار أحد المحورين في London Independent هل كنَّا نتوقع من الصوماليين أن يتضوروا جوعًا، ويقفوا بدون ردة فعل على شواطئهم، ويجذفون في موادنا السامة، ويشاهدوننا نختطف أسماكهم لنأكلها في مطاعم لندن وباريس وروما؟(16).

وفي التقرير المصور الذي قدَّمه محمد داود تحت عنوان (Environnemental justice for Somalia)، أشار أحد الصوماليين، منذ سنة 1991م بدأنا نشاهد سفن صيد ضخمة تصطاد على السواحل، العديد منها، لأنَّه لا توجد حكومة، ثم إنَّ الناس يموتون منذ 35 سنة جراء المواد السامة لكن المجتمع الدولي لم يبد أي استجابة(17)، وفي الحوار الذي أُعد مع محمد أباشي ولدو أكَّد أنَّ كلَّ السفن الإيطالية، واليونانية، والإسبانية، والفرنسية، والروسية، والسعودية، متورطةٌ بالصيد غير الشرعي.

وقد تمَّ رفع العديد من الدعوات للمجتمع الدولي سواء منظمة الأمم المتحدة أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولكن لم تسجل أي استجابة ميدانية، هذا بغض النظر عن رمي النفايات والمواد السامة التي أكَّد عليها لوسيانو سكاليتاري الصحفي الإيطالي، أحد المشاركين ببعثة لتقصي الواقع الصومالي(18)، ووفق التقرير المصور لبوب أوينغ في 14 أكتوبر 2008م أشار جانونا علي جاما المتحدث باسم القراصنة أنَّ الفدية المطلوبة ما هي إلَّا تعويض عن النفايات المرمية على طول الشواطئ طيلة 20 سنة، وما زاد الوضع سوءًا هو انجراف العشرات من براميل المواد السامة للسواحل جراء حادثة تسونامي، وهذا ما أكَّده برنامج البيئة الأممي، حيث تعرضت العديد من المعدات والبواخر للتخريب، مما هدَّد ما يقارب 16000 عائلة(19)، إذ صرح نيك نوثال المتحدث باسم البرنامج، أنَّ الأمواج قد أدَّت لكسر حاويات أسهمت بتلوث قد يدوم لأكثر من عشرية كاملة، ومن دون شك أنَّ الأكثر خطورة هي النفايات النووية، إلى جانب مزاعم حول عقد اتفاق لتفريغ النفايات السامة في 1992م بين شركات النقل الإيطالية والسويدية Achair partners and progress ونور علمي عصمان، موظف سابق في حكومة علي مهدي محمد وأحد قادة الميليشيات المساهمة بإسقاط نظام سيد بري، وهذا ما ينافي القوانين الدولية، ولكن كلا الشركتين نفتا هذه الادعاءات.

إنَّ ما ذكر سابقًا يُعَدُّ من الأسباب المحركة للقرصنة، ولكن هذا لا ينفي وجود عوامل أخرى ساعدت بتناميها، كالأبعاد السوسيوثقافية وغياب حُرَّاس السواحل في مقديشو، وتورّط القوات الإثيوبية القادمة إلى الصومال بالصيد غير الشرعي، فضلًا عن غياب قاعدة الجزاء، وبتعبير ناد دون أحد المختصّين الأفارقة الناشطين بـ Congressional Research Services، بعد عقود من غياب الدولة، نشأ الشباب في ظل العنف والفقر، إنهم يتعلمون كيف يطلقون النيران، يعرفون العنف ولكن لا يعرفون كيف يحصلون على عمل(20).

القرصنة الصومالية تهديد للأمن الداخلي والدولي:

إنَّ القرصنة الصومالية تطرح تهديدًا على ثلاثة مستويات:

المستوى الداخلي: بالرغم من أنَّها تستهدف البواخر الأجنبية إلَّا أنَّها تمثل تهديدًا وطنيًا، فهي بمثابة عامل إضافي لتعزيز حالة الاستقرار داخل الإقليم الصومالي وتدمير قدرات الحكومة الانتقالية الفدرالية، إذ تخلق لنا حلقة عنف مستمرة ذاتيًا، فالدولة الفاشلة توفر الظروف الملائمة لتنامي شبكات القرصنة المنظمة والقوية، التي بالمقابل تغذي منطق العنف الحكومي وتآكل العقد الاجتماعي وانحلاله، وخاصة أن هذه النشاطات غير الشرعية قد استقطبت منذ أواخر التسعينات وبشكل دراماتيكي جماعات التمرد والميليشيات المسلحة، ومن المحتمل اتحاد المحاكم الإسلامية الذي يسيطر على جزء كبير من الجنوب الصومالي منذ 2006م، إذ أثارت التقارير احتمال وجود علاقات تبادلية تتضمن التدريب، وتقديم التكنولوجيا، وتوفير المنازل والمناطق الآمنة، وتوفير الأسلحة وخاصة القادمة من إريتريا، ولكن هذه تبقى معلومات نسبية لأن المناطق الجنوبية التي تطبق الشريعة الإسلامية تُعَدُّ القرصنة غير شرعية.

المستوى الإقليمي: إنَّ ضعف الحكومة الصومالية والقرصنة بخليج عدن تمثل عامل إخلال ولا استقرار بحكومات القرن الأفريقي، فهي توفر طريق مناسبًا للتجارة غير الشرعية للأسلحة وتؤثر على العلاقات الاقتصادية الحيوية بوصف الخليج من أهم الممرات العالمية للسفن، وهذا ما يمسُّ مباشرة مداخيل الدول المجاورة. إذ أحد المظاهر الحديثة بالمنطقة هو انتشار شبكات التهريب على طول الموانئ البحرية، وشركات النقل البرية والقنوات الاتصالية على طول الحدود المسامية للدول المجاورة ولاسيما في ظل غياب حكومة وظيفية، إذ غالبًا ما كان يتمُّ تهريب الأسلحة من الصومال إلى كينيا أو إلى جبهة التحرير الوطنية للأوغادين في أثيوبيا، وهذه الحركية هي أحد الأسباب الرئيسة لاستمرار الحروب في المنطقة، من جهة أخرى يمثل البُعد الاقتصادي قضية أمنية حيوية بالنسبة لدول الإقليم، إذ في 2009م كانت حوالي 50 سفينة تنقل البضائع تعبر يوميًا خليج عدن، ممر مائي استراتيجي يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس والبحر المتوسط، وبالنصف الأول لـ 2008م فقط عبرت حوالي 21080 سفينة خليج عدن، وهذا ما يمثل واحد من العشرة من التجارة العالمية البحرية، وتُعَدُّ استضافة مصر للاجتماع الذي ضمَّ 7 دول عربية منها السعودية بعد اختطاف الحاملة السعودية للتحسيس بخطورة الوضع على القلق الإقليمي(21)، إذ تراجعت العائدات المصرية بـ 20%، وهناك العديد من السفن وشركات النقل التي غيَّرت من مسارها منها: Odfjell Shipping Group وFront Line، علمًا أنَّ العبور عبر رأس الرجاء الصالح من السعودية إلى الولايات المتحدة مثلًا قد يضيف 2700 ميل(22).

إلى جانب البعدين السابقين احتل الانشغال الأمني البيئي أهمية في الأجندة الأمنية الإقليمية، ولاسيما مع تطور الأسلحة المستخدمة من طرف القراصنة والاستهداف المكثف للحاملات النفطية، لأنَّ التسرُّب النفطي الذي قد يحصل جراء الهجوم من شأنه أن يقتل الحيوانات أو النباتات المائية، وحتى الحيوانات التي تعيش على طول السواحل، بل الأكثر من ذلك إنَّها تهدد الحياة البشرية في بعض المناطق الصومالية واليمنية.

المستوى الدولي: حوالي 12% من النفط العالمي يعبر خليج عدن سنويًا وفق تقديرات 2009م، 20,000 سفينة تعبر هذا الممر الاستراتيجي(23)، و28% من الإنتاج النفطي العالمي(24)، وبهذا فإنَّ القرصنة تتحول إلى عائق يهدد التجارة النفطية الدولية، وهذا من شأنه أن يرفع أسعار السلع بالأسواق الدولية، ولاسيما النفط الذي يُعَدُّ مصدر حيوي للاقتصاد وحتى السلطة في بعض الدول كدول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية التي تستهلك لوحدها 25% من الإنتاج الشامل للنفط، والذي يوفر أكثر من 90% من الوقود المستخدم بقطاع المواصلات الأمريكي. وبالتالي فإنَّ ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يفرز ارتفاعًا بأسعار جميع الصناعات الأمريكية، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009م قد جعلت القرصنة من أقساط التأمين بخليج عدن تتضاعف بـ 10 أضعاف، وهي ما تعرف بتأمينات خطر الحرب، وسجلنا هذا التحول بـ 2008م حيث انتقلت من 500$ للرحلة إلى 20,000$ بأفريل 2009م.

حتى في حالة تجنب الخليج للعبور عبر رأس الرجاء الصالح سوف نسجل خسائر بالاقتصاد العالمي، فبإضافة 12 حتى 15 يومًا لحاملات النفط قد ترتفع التكاليف من 20,000$ إلى 30,000$ لليوم، وهذا من أحد الأسباب التي أسهمت بأمننة مأزق القرصنة الصومالية(25)، وبهذا الصدد أشار سكرتير الخارجية البريطاني ديفيد ميلي بوند، إلى أنَّه من الضروري أن يبدأ المجتمع الدولي بتأسيس نظام دولي في البحر الذي يُعَدُّ حيويًا للتجارة، وبعد اختطاف حاملة النفط السعودية صرَّح وزير الخارجية السعودي فيصل آل سعود بضرورة الانضمام إلى المبادرات المناهضة للقرصنة واستئصال هذا المرض من المنطقة.

كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها حول الطرق التجارية على لسان كوندوليزا رايس بقولها: إنَّه من الجدي ولقضية مهمة الحفاظ على حرية الملاحة عبر البحار، أمَّا منظمة الأمم المتحدة لطالما حاولت موازنة هذا التهديد للمصالح الاستراتيجية بالمخاوف الإنسانية، فحوالي نصف المواد الغذائية المتوجهة نحو الصومال تنتقل عبر البحر، وأكثر من 600,000 صومالي كانوا يعانون نقص التغذية الحاد في جنوب الصومال لعدم وصول المساعدات الإنسانية، وتعليق برنامج الغذاء العالمي بشكل مؤقت 2007م أي قبل الاستجابة الدولية دون أن ننسى أن 2,4 مليون صومالي تابعون للمساعدات الإنسانية القادمة عبر خليج عدن(26).

أمَّا النقطة الثالثة التي طرحت بشكل حاد على المستوى الدولي، هي إمكانية تحوّل الأراضي الصومالية لبيئة آمنة للإرهاب ولتنظيم هجوماتهم، إذ منذ أحداث 11 سبتمبر 2001م تحصلت الصومال على اهتمام دولي وأمريكي، ووفقًا لتصريح ماك كورماك المتحدث باسم إدارة البيت الأبيض، يعتقد أن الصومال تأوي قاعدة خلفية للخلايا التي هاجمت السفارتين الأمريكيتين وفجرتهما في كل من نيروبي ودار السلام 1998م، فضلًا عن الهجوم على الفندق الإسرائيلي بالقرب من مومباسا، والمحاولة الفاشلة لإسقاط الطائرة الإسرائيلية 2002م، وربما التهديد الخطير هو النمو المحتمل لعلاقات تعاونية بين ما يشار لها بالجماعات الإرهابية والقراصنة الصوماليين، إذ شهدنا سابقًا تورطًا دراماتيكيًا لعناصر القاعدة في مشاريع القرصنة بجنوب _ شرق آسيا.

الاستجابة الدولية: تتباين خلفيات التدخل الدولي في خليج عدن، ولكن من دون شك تأتي المصالح الاستراتيجية بالمقام الأول وخاصة بالنسبة لدولة كالولايات المتحدة الأمريكية الحاضرة بالمنطقة عبر ثلاث قواعد رئيسة: البحرين، ودييغو غارسيا، وجيبوتي، فهذه المنطقة الواقعة ضمن نطاق القيادة الإقليمية المركزية التي تغطي جميع عمليات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد أصبحت ذات أهمية بالغة في قلب الاستراتيجية الشاملة للبيت الأبيض، وهذا ما يبرر لنا التحرك الدولي بعد 2008م، لكن هذا لا ينفي وجود استجابة دولية قبل 2008م أشهرها قيام السفينتان الأمريكيتان (USS Arleighbarke) وUSS Al Porter)) بمساعدة (MV Golden Nori) اليابانية التي تمَّ احتجازها في 28 أكتوبر 2007م(27)، ولكنها ليست السبب الوحيد لفواعل دولية أخرى مثل الصين، وروسيا، والهند، واليابان.

إنَّ نشر السفن الصينية في خليج عدن قد فاجأ العديد من الملاحظين الدوليين للوهلة الأولى، ولغاية يومنا هذا مازالت التساؤلات قائمة حول قدرات الصينيين على الإبحار بعيدًا عن سواحلهم، بالرغم من أنَّ الفرع البحري للجيش الشعبي قد تبنَّى بُعدًا إقليميًا منذ سنوات، وبهذا فإنَّ التنامي المتزايد للقدرات البحرية الصينية، وإرادة بيكين للبروز بوصفها قوةً في المقام الأول، هي عناصر تبرر لنا نشر سفنها إلى جانب السعي لأمننة مصادر التمويل الأفريقية، وهي بهذا تعلن عن نفسها بوصفها قوةً سلميةً ومتعاونةً، فضلًا عن ذلك فإنَّ الصين تحاول شرعنة التوسع الهائل على مستوى الأسطول البحري والقدرات العسكرية الصينية، فالانتقال من أسطول له طموحات إقليمية إلى أسطول حربي يبقى مرهونًا بظروف مالية، زمانية، إنسانية. أمَّا بالنسبة للهند فالأمر مختلف، فطالما كانت هذه الأخيرة مهتمة بالمياه المحيطة بشبه القارة فضلًا عن المنافسة الاستراتيجية الصينية الهندية دون أن ننسى أنَّها حليف الولايات المتحدة بالقارة، وقد قامت بتطوير العديد من الشراكات منذ 2004م.

من جهته قرر مجلس أمن الحكومة اليابانية في مارس 2009م، نشر سفن في المحيط الهندي لمكافحة القرصنة، فهي بالدرجة الأولى تسعى لحماية أحد المعابر الحيوية للتأمين المهمة لأمنها الوطني، وهناك من يضيف أنَّها رد سياسي على الانتشار الصيني، ولكن لابُدُّ أن نستذكر أنَّ قوات الدفاع الذاتي اليابانية ترى أنَّ عملها مقيد بإطار دستوري صارم، فالمهام الحديثة والبعثات المؤخرة للتموين لقوة المهمة الدولية (Task Force International)، التي كانت ضمن عملية الحرية الدائمة (Enduring Freedom)، قد أثارت جدلًا واسعًا، واستحالة تمديد هذه البعثة من طرف الحزب الليبيرالي الديمقراطي عبر تجديد قانون مكافحة الإرهاب يُعَدُّ عاملًا محركًا لانهيار حكومة آب شينزو، في هذا الإطار فإنَّ مكافحة القرصنة تسمح للقيادة السياسية بمتابعة مسار تطبيع الدفاع الياباني، دون أن ننسى الخبرة اليابانية القديمة في هذا المجال التي تجد أصولها بالحرب العالمية الثانية. أمَّا التحرك الروسي فهو محاولة لإثبات الإرادة السياسية والحضور القوى بالساحة الدولية وخاصة بعد التدخل بالنزاع الطاقوي في أوكرانيا، وتوترات القوقاز(28).

بعيدًا عن خلفية التدخل سوف تستعرض الدراسة نمطين للاستجابة الدولية في خليج عدن:

الأمم المتحدة: في 22 أفريل 2008م دعت كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لدعم قرار أممي يعزز محاربة القرصنة، ومنذ ذلك الوقت تصاعدت المبادرات الأممية المجسدة مبدئيًا في قرارات مجلس الأمن الداعية للتحرّك الدولي ضد هذه القرصنة من طرف الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي(29)، فمنذ 2008م كان هناك حوالي العشرات من القرارات ذات الصلة بالوضع الصومالي، وكان التركيز الأساسي على حماية الإغاثة الإنسانية المقدمة من طرف برنامج الغذاء العالمي، في جوان 2008م أصدر مجلس الأمن القرار 1816 الذي أتاح للدول الأعضاء الأجنبية قيادة عمليات بحرية أمنية في المياه الإقليمية الصومالية بعد موافقة الحكومة الانتقالية الفيدرالية، وتأكد هذا المطلب مع القرار 1838 في 7 أكتوبر 2008م، ثم بعدها القرار 1846 في 2 ديسمبر 2008م الذي نصَّ على توفير المساعدة الأمنية للحكومة لتشكيل وتسليح قوات السواحل، ثم القرار 1851 في ديسمبر 2008م الذي يُعَدُّ نقطة انعطاف فعلية؛ لأنَّه رخَّص توسيع العمليات لمناهضة القرصنة التي تمتدُّ حتى الإقليم الصومالي(30).

الاتحاد الأوروبي: لقد كان هناك اتفاق عام بين أعضاء الاتحاد الأوروبي على ضرورة التعامل مع القرصنة في القرن الأفريقي واستجابة لتدهور الوضع الأمني طالب مجلس الاتحاد الأوروبي في جوان 2008م، مجلس السكرتارية العامة والمفوضية الأوروبية بدراسة الخيارات الممكنة لتطبيق القرار الأممي 1816، لكن هذا لا ينفي وجود خلاف في الرؤى، فالشق الأول من الدول الأعضاء بقيادة فرنسية يرغب في عملية بحرية يقودها الاتحاد الأوروبي والشق الثاني بقيادة بريطانيا يطالب بمهمة تنسيق فقط، بحيث تبقى الأصول العسكرية تحت قيادة وطنية، لقد كان نيكولا ساركوزي من أحد المؤيدين لاتخاذ القرار 1816 وللعملية البحرية تحت القيادة الأوروبية؛ لأنَّ هذا من شأنه تعزيز السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية، وتتضمن العملية نشر قوى بحرية وجوية على السواحل الصومالية، وهذا ما قد يضاعف الخبرة في عمليات إدارة الأزمات.

لقي هذا الطرح تأييدًا ملحوظًا من طرف اليونان وإسبانيا اللتين تواجهان ضغطًا داخليًا لحماية المصالح الملاحية بالمنطقة، إن هذه العملية بالواقع تمثل صفقة أو مساومة تجارية لعرض قدرة التحرّك الأوروبية، وفي المقابل رأت القيادة البريطانية تشكيل مهمة تنسيق تتألف من موظفين موزعين بين بروكسل ومنطقة الأزمة، فقد أرادت هذه الأخيرة تجنب دور المتحدي للناتو بوصفها المنظمة الأطلسية الأوروبية الوحيدة القادرة على العمليات البحرية، كما تعتقد هولندا أنَّ الناتو سوف يكون أكثر فعَّالية في مثل هذه الأزمات، وهذا في الوقت نفسه الذي جهّز فيه الناتو لنشر سفن حربية على طول القرن تحت الطلب الأممي بإطار عملية الممون المتحالف (Allied Provider) الهادفة لتوفير حماية مغلقة وحراسة الطرق البحرية على طول الساحل الصومالي(31).

على عكس الدول المذكورة سابقًا فإنَّ ألمانيا لم تلزم نفسها بأي خيار بالمرحلة الأولى، فالبحرية الألمانية كانت مستعدة قبلًا للمشاركة في عملية مكافحة الإرهاب تحت القيادة الأمريكية الحربية الحاضرة بالمنطقة منذ 7 أكتوبر 2002م، بالإضافة لعملية Active Endeavour in the Mediteranean Sea، وقد انتقد الرأي العام الداخلي والخارجي هاتين العمليتين بوصفهما وسائل لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منها وسائل لتفعيل المصالح الأمنية الأوروبية، وبهذا ارتفعت المخاوف في أوساط صناعة القرار في برلين حول إمكانية تحول عملية أخرى يقودها الناتو إلى نقاشات داخلية خلافية، فضلًا عن ذلك فإنَّ الحكومة الألمانية كانت تواجه مآزق قانونية تحتاج لردود فعل نشيطة وسريعة قبل التخطيط لعملية مكافحة القرصنة تحت قيادة الناتو أو تحت قيادة أوروبية، ولكن في نهاية المطاف وافقت على الطرح الفرنسي الذي أسهم بدوره في تعديل الموقف البريطاني(32).

وفي 15 سبتمبر 2008م وافق المجلس الأوروبي في اجتماعه على مكافحة القرصنة بالسواحل الصومالية، وقرَّر تشكيل خلية تنسيق بحرية أوروبية في بروكسل بهدف تعزيز نشاطات الرقابة والحماية التي يقوم بها بعض أعضاء الاتحاد في الساحل الصومال، كما وافق على المضي قدمًا في التخطيط للعمل على عملية بحرية، وتأسيس اتصالات مع الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي والوكالات الإنسانية والمنظمات الملاحية بهدف تسهيل الدعم التنسيقي، بالإضافة للفواعل العسكرية الحاضرة بالمنطقة مثل: قوة المهمة المشتركة 150 (Combined Task force) وقوة المهمة المشتركة 151. وبهذا استأنف العمل تحت قيادة الكابتن البحري الإسباني كلوس أندري دبريغو قبل نهاية سبتمبر 2008م(33)، إذ من أهم الأهداف المعلنة لهذه العملية هو إنشاء بيئة آمنة وسليمة للتخفيف من الفقر عبر توفير المساعدة الإنسانية ومضاعفة النشاط الاقتصادي، وفي هذا الإطار دعم الاتحاد الأوروبي مسار السلام والتوفيق في جيبوتي، ومهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال، فضلًا عن إصدار المفوضية الأوروبية قرار بتأسيس قاعدة للقدرات العملياتية للأجهزة الدولاتية الانتقالية في الصومال، وتقديم مساعدات إعادة البناء وتضم العملية حوالي سبعة دول لها إسهامات إجرائية دائمة: هولندا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، واليونان، والسويد، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، والتمويل مشترك فيما بينها، ويكون حسب الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وقد ارتفع هذا الأخير من 84 أورو بسنة 2010م إلى 85 عام 2011م(34).

في 8 ديسمبر 2009م قام مجلس الاتحاد الأوربي بتمديد عهدة العملية العسكرية الأوربية التي تسهم بردع القرصنة في السواحل الصومالية لغاية 8 _ 12 _ 2011م ثم إلى ديسمبر 2012م(35).

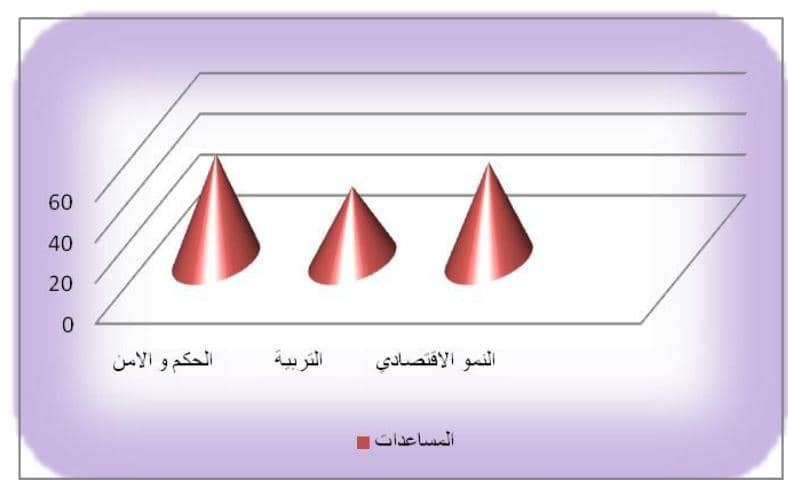

شكل رقم(2): المساعدات الأوروبية للصومال في إطار المقاربة الأمنية الشاملة

(مليون أورو)

Source: Opération maritime de lutte contre la piraterie (EUNAVFOR Somalie-opération ATALANTA), 26 oct 2011, p 5

www.consiluim.europ.eu/psdc

ولكن مع هذا فنجاح العملية يبقى نسبيًا، لأنَّه لا يمكن عزل القرصنة في ظل غياب قاعدة الجزاء وقوانين فعَّالة وقوات حماية السواحل، وإذا كان المأزق الأول قد حُلَّ في نوفمبر 2008م من خلال اتفاق مع الحكومة الانتقالية للسماح للقوى البحرية تحت القيادة الأوروبية بدخول المياه الإقليمية الصومالية واحتجاز المشتبهين بهم، فإن المأزق الثاني، كان يطرح صعوبات لأنَّ الدول الأوروبية ليست لديها قوانين داخلية تخصُّ القرصنة، ولكن هذا لا يمنع الدول الأعضاء من عقد اتفاقيات مع الدول المجاورة مثل كينيا بوصفها الأقرب للصومال التي تتوافر على القاعدة التشريعية والقدرة المطلوبة لملاحقة القراصنة والمشتبه بهم قضائيًا، وكان هذا على إثر الاجتماع الأممي في نيروبي 2008م لإعادة النظر بالمقاربة السياسية والقانونية الجديدة لمكافحة القرصنة، وهناك اتفاقيات مماثلة في طور المفاوضات مع كلِّ من الموزمبيق، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وتنزانيا.

الخاتمة

إنَّ القرصنة الصومالية ظاهرة مركبة متعددة الأبعاد والفواعل والمستويات ومن الصعب فهمها بعيدًا عن تحليل العلاقات الوظيفية بين الأحداث السوسيولوجية وانعكاسها على البيئة النفسية للقطاعات الشعبية، أو بعيدًا عن اختلال التوازنات الاقتصادية الكلية والجزئية بعد انهيار نظام سياد بري، وتأثيرها على إعادة هيكلة العلاقات الشعبية العمودية ذات الطابع العشائري أو الطابع السياسي، مما عمَّق من منطق الشخصنة داخل جميع أنماط العلاقات التبادلية داخل المجتمع، أو بعيدًا عن المصالح الاستراتيجية الدولية بالمنطقة، وتورّط الفواعل الأجنبية، وتأثير التحولات النظمية على المستوى الدولي على الدولة الصومالية، وهذا ما يستلزم مقاربة شاملة تجمع بين الملاحة القانونية وإعادة البناء للهياكل السياسية الداخلية وحتى التدخل العسكري إن تطلب الوضع، ولو أنَّه يبقى مستبعدا ليومنا هذا.

(2) Eric Padro, Piracy off Somalia and its challenges to maritime security: problems and solutions, UNISCI discussion paper, N° 19, January 2009, p 252, available at: http://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/UNIS0909130250A/27543.

(3) Roger Middleton, Piracy in Somalia: Threatening global trade, feeding local wars, Breifing paper, Chathan house: Independent Thinking on International Affairs, October 2008, p3.

(4) Kurt Bodewing, le rôle de l’union européenne dans la lutte contre la piraterie, rapport de l’assemblée européenne de sécurité et de défense, Assemblée de l’Union de l’Europe Occidentale, document A 2037, 4 Juin 2009, p 4, available at: www.assembly-weu.org.

(5) Todd, A. ward, op.cit, p137.

(6) Richard Weitz, Countering the Somali pirates: harmonizing the international response, Journal of Strategic Security, Vol.2, N°03, p2.

(7) Raymond Gilpin, Counting the costs of Somali piracy, Report of Center for Sustainable Economies and United States Institute of Peace, 22 Juin 2009, p8.

(8) Bilyana Tsvetkova, Securitizing piracy off the coast of Somalia, Central European Journal of International and Security Studies, Vol.3, Issue 1, p48.

(9) Jeff Geels, Raiding the state: piracy and state-building in Somalia, one semester senior essay, Advisor David Simon, April 27, 2009, p 17, available at: www.yale.edu/polisci-undergrad/docs/geels-jeff.pdf

(10) Raymond Gilpin, op.cit, p8.

(11) Roger Middleton, op.cit, p4.

(12) Jeff Geels, op.cit, pp14-17.

(13) Jeff Geels, op.cit, p11.

(14) Idem, and see also: Benjamin Powell, Rayan Ford, Alex Nawrestech, Somalia after state collapse: chaos or improvment, Journal of Economic Behavior and Organization, N°67, pp658-661.

(15) Dennis, M. Zogg, Why the us navy should not be fighting piracy off Somalia, Report of Naval War College, NA421305, I may 2009, p 5-6, availabale at: http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc? AD=ADA503124&Location=U2&doc=GetT RDoc.pdf.

(16) Johann Hari, You are being lied to about pirates, The independent 5 January 2009, available at: http://www.independent.co.uk.

(17) Mohamed Daud, Environmental justice for Somalia, video report, Epic Shots Studies, available at: www.youtube.com/watch?v=riczrDIrwko.

(18) Somalia piracy began in response to illegal fishing an toxic dunping by western ships off Somali coast, Video Report, Democracy now, by Goodman Any, 14 Avril 2009, available in: www.democracynow.org.

(19) Kurt Bodewing and al., op.cit, p5.

(20) Jeff Geels, op.cit, p 13; see also: Gary E. Weir, Fish, family and profit: piracy and the horn of Africa. Naval War College Review, Report Type, 2009, p 18, available at: http://www.usnwc.edu.

(21) Bilyana Tsvetkova, op.cit, p50.

(22) Anna Bowden, The economic costs of maritime piracy. Working Paper, One Earth Future Foundation, December 2010, p 12, available at:

http://oneearthfuture.org/images/imagefiles/Cost%20of%20Piracy%20Final%20Rep ort.pdf.

(23) Todd A Ward, op.cit, 136.

(24) Andrea Bonzanni, Piracy in Somalia: a global issue in need of a global answer.

Global Affairs, Issue 11, April/May 2009, p8.

(25) Anna Bowden, op.cit, p10-12; see also: King Rowle. Ocean piracy and its impacts an insurance, Report of Congressional Research Service, 3-12-2008, available at:

www.dric.nul/cgi-bin/GettRDOC?ad=ada5100208location=V2do.potP.

(26) Bilyana Tsvetkova, op.cit, p53.

(27) Gary E Weir, op.cit, p22.

(28) Alban Sciascia, La lutte internationale contre la piraterie au large de la Somalic depuis 2008, quels intérêts pour les nations participantes? Echo Geo, N 1, pp2-6.

(29) Opération navale de l’UE contre la piraterie, Avril 2010, Presse-Secrétariat du conseil de l’UE, p 2, available at:

www.consiluim.europ.eu/psdc.

(30) Dennis, M. Zogg, op.cit, p7.

(31) Frank Hagemann, Strategic planning for comprehensive security in the Europeen Union’s military operations. Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, June 2010, p 59-60, available at:

http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc? AD=ADA52653&Location=U2&doc=GetT

RDoc.pdf.

(32) Ibid., p61.

(33) Idem.

(34) Opération navale de lutte contre a piraterie (EUNAVFOR Somalie-opération

ATALANTA, op.cit, p2.

(35) Opération maritime de lutte contre la piraterie (EUNAVFOR Somalie-opération

ATALANTA), 26 oct 2011, p 5, available at:

www.consiluim.europ.eu/psdc.