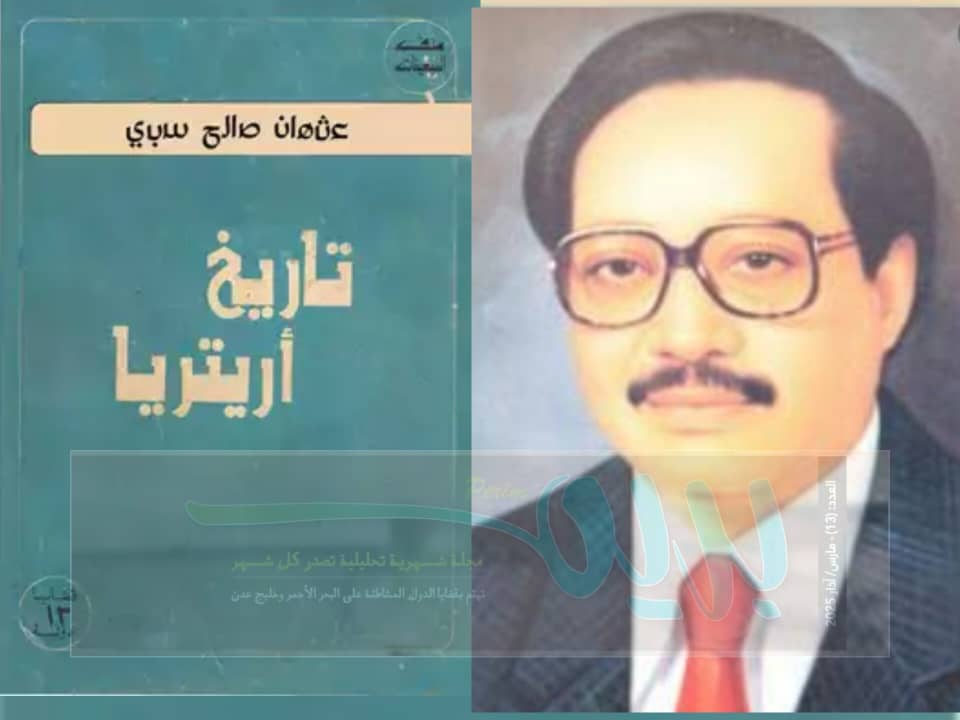

كتاب "تاريخ أريتريا" لعثمان صالح سبي (1974)، ضمن "قضايا دولية 13"، يوثّق تاريخ أريتريا من العصور القديمة حتى السبعينيات. المؤلف، قائد في جبهة التحرير الأريترية، يركز على الاستعمار (إيطالي، بريطاني، خديوي)، الصراع مع إثيوبيا، والكفاح المسلح (1961)، يغطي 19 فصلًا الأقوام القديمة، الثقافة، اللغات، والجغرافيا، مع تحيز وطني ونقص توثيق. مرجع قيم للقارئ العربي، مدعوم بخرائط، ويعكس نضال أريتريا، مع تخصيص عائداته للاجئين.

المقدمة

ضمن العدد الرابع عشر، تستعرض مجلة بريم الصادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، كتاب “تاريخ أريتريا” لـ(عثمان صالح سبي (1974)، والذي يؤرخ لأريتريا منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر في النصف الأول من العقد السابع في القرن الماضي، قبيل الاستقلال، إذ يتحدث عن الاعتقالات لآلاف المواطنين في السجون بدون محاكمات(ص223) والنهب والقتل الذي لا يزال ساريًا حتى كتابة تلك السطور، وسيطرة قوات التحرير الشعبية لجبهة التحرير الأريترية على معظم الأرياف (ص224)، ومؤلف الكتاب هو الأمين العام لجبهة التحرير الأريترية، والناطق الرسمي للثورة، ورغم مسؤولياته وانشغالاته فضلًا عن عدم تخصصه في التاريخ إلا أنه قد بذل جهدًا يشكر عليه في هذا الكتاب الذي يمنح القارئ العربي نافذة على تاريخ هذا الشعب الجار، الذي تاريخه مجهول، إذ كان مسار تاريخه غير مستقر، فتعرض لأطماع نفوذ القوى العالمية أولًا، وأطماع جواره فيه ثانيًا.

لهذا لم يكتب عن تاريخه لاسيما باللغة العربية، وإن كان قد كتب عنه الإيطاليون الذين كان دخولهم الاستعماري فيه منذ النصف الثاني في القرن التاسع عشر، وبسطوا سيطرتهم عليه بعد الحرب العالمية الأولى التي أدَّت إلى خروج الأتراك (العثمانيين) مما كانوا يحكمون من أراضيه، إذ يوجد أكثر من مائتي كتاب عن أريتريا تزخر بها مكتبة المتحف الأفريقي في روما، كتبها متخصصون في مختلف فروع المعرفة، وهي تنتظر أن تمتد إليها الأقلام العربية وفي مقدمتها أبناء أريتريا أنفسهم.

والكتاب بمجمله يؤرخ للأقوام القديمة في أريتريا، ومدلول تسميات الأقوام والممالك التي كانت تعيش فيها أو تبسط سيطرتها عليها أو كانت أريتريا تتبعها أو توجد ضمنها كالكوش والأكسوم والحبشة وأثيوبيا والبجة والأمهرا، ويبين صلتها بأولئك وبالجزيرة العربية وشمال أفريقيا لاسيما مصر والسودان، ويؤرخ لجذور الثقافة فيها ودخول الأديان إليها، وتصارع القوى العالمية حولها والتحالفات التي تعقدها مع الأطراف المحلية والإقليمية وتوظفها في تلك الصراعات، وصلتها بالبحر الأحمر الذي كان السبب الأول لتلك الصراعات، ودخول الإيطاليين والأتراك والخديويين والبريطانيين إليها، وثورة الشعب الأريتري التحررية، ومسار قضيته في الأمم المتحدة، ونشوء الاتحاد الفيديرالي مع أثيوبيا وفشله، ونشوء جبهة التحرير الأريترية وإعلان الكفاح المسلح، ويختتمه بالحديث عن اللغات الموجودة في أريتريا وجغرافيتها، وقد جاء الكتاب في تسعة عشر فصلًا، يمكن عرضها بإيجاز على النحو الآتي:

الفصل الأول: الأقوام القديمة في أريتريا

ويبين فيه أن بعض المؤرخين يعتقد أن العنصر المعروف باسم (كوش) – نسبة إلى كوش بن حام بن نوح – هم أول من سكن السواحل الأريترية.

ويذكر المؤرخون انتقال بعض المجموعات البشرية(النيلية) من أعالي النيل إلى وادي بركة والقاش، وأقامت في غرب أريتريا حضارة زراعية، واستقرت هناك حتى أجلتها نزوحات البجة الحاميين منذ نحو ألفي سنة من موطنها في السهول والأودية لتتوغل في هضبة بارنتو بحثًا عن مأمن، وتنسب قبيلتا الباريا والبازا إلى هذه الأصول القديمة للشعوب النيلية.

وتشير مخطوطات تحتمس الثالث إلى أماكن في سواحل البحر الأحمر تطلق عليها أسماء أوتوليت Outoulit) ) وحماسوHamasu) ) وتكاروTekaro) ) التي يحتمل أن تكون أصول التسميات الحالية لـ (عدوليس) و(حماسين) و (تجري)، ولعل عدوليس كان اسمًا لقرية قبل أن يؤسس البطالسة ميناء عدوليس التاريخي الشهير في القرن الثالث قبل الميلاد.

وقد وصف المؤرخ اليوناني أغاتار شيدسAgatharchides) ) في القرن الثالث قبل الميلاد سكان الشواطئ الأريترية بأنهم أقوام تسكن الكهوف في الصحراء الملاصقة للشاطئ، ويعيشون في موسم المطر على أكلة مزيجة من اللبن والدم ويلبسون الجلود ويمارسون عادة الختان، والمرأة بينهم مشاعة لا تقيدها روابط الزواج إلا ما كان ملكًا لزعمائهم، وينتظمون في عشائر صغيرة العدد، وسلاحهم دروع جلدية وعصي غليظة ورماح ونشاب.

ونقل النازحون من جنوب الجزيرة العربية حضارتهم ودماءهم إلى المنطقة عبر هجرات متواصلة بدأت منذ ثلاثة آلاف سنة حتى مشارف القرن العشرين، وتزاوجات تاريخية، وتلتهم في العصور الوسطى نزوحات قبائل البجة الحامية من جنوب مصر وشرق السودان. وهكذا فالسكان هم ورثة الدماء المختلطة للشعوب التي يطلق عليها اصطلاحًا (الشعوب الحامية – السامية)، ويظهر ذلك جليًا في عادات السكان ولهجاتهم المختلفة التي تعكس ذلك التنوع.

الفصل الثاني: مدلول التسميات القديمة: كوش، أكسوم، الحبشة، أثيوبيا

يُبيّن هذا الفصل أن أريتريا لم تكن معروفة ككيان مستقل في الماضي، بل كانت جزءًا من كيانات وممالك أوسع تشمل السودان، والحبشة، وأجزاء من القرن الأفريقي، لذا يرى ضرورة توضيح مدلولات التسميات التاريخية الآتية:

_ أثيوبيا: اسم قديم ورد في الكتابات الإغريقية ومعناه “الوجه المحروق”؛ ولذلك أطلق بعض المؤرخين اسم أثيوبيا على جميع الشعوب التي يتدرج لونها من سمرة إلى السواد، وأُطلق على الممالك النوبية وشعوب أفريقيا جنوب الصحراء، لم تُحدد المصادر القديمة حدودًا دقيقة لها، لكنها عُدَّت أحيانًا امتدادًا لمصر، وفي العصور الوسطى اتخذت مناطق معينة أسماء محددة مثل مصر والسودان، فبقيت الحبشة؛ ولرغبتهم في التخلي عن هذا الاسم القديم الشائع عنها، الذي يوحي بتعدد الأجناس واختلاطها وتفككها أطلقوا عليها اسم(أثيوبيا).

_ كوش: أطلقه المصريون القدماء على جنوب مصر، أي بلاد النوبة حاليًا، وامتد ليشمل الحبشة وأريتريا والسودان، واللغات الكوشية الأصل لا تزال حية في المنطقة.

_ الحبشة: اشتُقت من “حبشات”، وهي قبيلة عربية هاجرت من جنوب الجزيرة العربية إلى أريتريا ثم توغلت إلى المرتفعات الجبلية، وكانت هذه القبيلة والجعازيان التي نزحت من جنوب الجزيرة العربية هي الأخرى ضمن من أسس مملكة أكسوم، ولم تحمل دولة أكسوم اسم الحبشة إلا في عهود متأخرة _ نحو القرن العاشر الميلادي بعد نشوء مملكة الأمهرا، ما يدلُّ على أن اسم الحبشة ارتبط لاحقًا بمملكة أكسوم، لكن ليس منذ تأسيسها.

_ أكسوم: مملكة نشأت من تفاعل المهاجرين اليمنيين (حبشات والجعازيان) مع السكان المحليين، وكانت مستقلة عن الحبشة الحالية (أثيوبيا)، التي تبنّت لاحقًا اسم “أثيوبيا” للتخلي عن مدلول “الحبشة” كما سبق الإشارة إلى ذلك.

_ أريتريا: أطلق اليونانيون في القرن الثالث قبل الميلاد كلمة: تريكون سينوس أريتريوم Trichone – Sinus Erythraeum) ) على البحار الواقعة حول الجزيرة العربية، وكانت بهذا المعنى تشكل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والخليج العربي، وفسروا التسمية، وهي تعني (البحر الأحمر)، بتكاثر الطحالب العائمة التي كان يشاهدها البحارة اليونانيون على سطح مياه هذه البحار، والتي كانت تعكس على صفحة الماء لونًا أحمر، وكانت في اليونان قديمًا جزيرة تحمل اسم (أريتريا)، وهي جزيرة (يوبويا) تجاه الشاطئ الشرقي لبلاد الإغريق، ثم حصر الرومان، أيام مجدهم، التسمية (سينوس أريتريوم) على البحر الأحمر وشواطئه التي سيطروا عليها عندما خضعت عدوليس لسلطانهم، أما هذه الرقعة الممتدة على طول الشاطئ الغربي للبحر الأحمر بين السودان وباب المندب، فقد كان الإيطاليون هم من أطلق عليها اسم أريتريا في مرسوم أصدره الملك همبرت الأول في 1 يناير(كانون الثاني) 1890م، عندما أسسوا مستعمرتهم على ساحل البحر الأحمر.

ومما سبق يتبين أن أريتريا تشارك في التراث الأكسومي، لكنها ليست امتدادًا مباشرًا لمملكة أكسوم، كما أن أسماء مثل أثيوبيا والحبشة وكوش حملت دلالات عامة على شعوب ومناطق شاسعة، ولم تكن محددة بدقة كما هي عليه اليوم.

الفصل الثالث: صلة الهضبة الأريترية بمملكة أكسوم وبجنوب الجزيرة العربية

تبين النقوش أن هناك هجرات وحملات استيلاء ونجدات متبادلة ما بين الساحلين المتقابلين في الجزيرة العربية وأفريقيا، فاستوطن السبئيون المرتفعات الأريترية وهضبة التجراي، ولم يقطعوا صلاتهم بوطنهم القديم، بل ظلت أنظارهم متجهة في تدخلهم بشؤونه وإرسالهم حملات عليه واحتلالهم له في فترات من الزمن، وكان ملوك أكسوم في القرن الأول والثاني الميلادي في العربية الجنوبية، فاستولوا على السواحل الغربية القريبة من أريتريا لقربها إليهم ووصولهم إليها بقوارب صغيرة عبر باب المندب.

وورد في كتابات تعود إلى أيام(علهان نهفان) أن هذا الملك اليمني قد تفاوض مع (جدرت) ملك أكسوم لعقد صلح معه، ويظهر من جملة (ذا قول وقدمن وأشعب ملك حبشت) أي (وأقيال وسادات وقبائل ملك الحبشة) الواردة فيها أن من ملك أكسوم كان يحكم جزءًا من العربية الجنوبية في ذلك الوقت. وورد في النقش اسم الملك الأكسومي (جدرت ملك حبشت وأکسمن). كما تدخل وذبة ملك أكسوم في شؤون العربية الجنوبية في ما بين سنة 300م وَ 320م.

وأظهر تدخل لأكسوم في العربية الجنوبية، هو الذي حدث في النصف الأول للقرن السادس عشر واحتلالهم اليمن، إذ بقوا فيها نحو سبعين عامًا حتى ثار أهل اليمن عليهم بمساعدة الفرس فتركوا اليمن بعدها أبدًا. وكان دخولهم إليها في عام 528م وبمساعدة الرومان الذين أمدوهم بالسفن التي نقلتهم من ميناء عدوليس.

وطلب القيصر جستنيان من النجاشي إعلان الحرب على الفرس، وقطع العلاقات التجارية معهم؛ لأنه والقيصر على دين واحد (النصرانية)، وعليه مساعدة أبناء دينه الروم النصارى والاشتراك معهم في قضيتهم، فلبى النجاشي الدعوة وأرسل حملة عسكرية إلى اليمن لإنقاذ نصارى نجران من تعذيب ملك حمير اليهودي ذي نواس المدعوم من الفرس، فانتصروا وتم تنصيب أبرهة الأشرم حاكمًا لليمن.

وقد تكونت مملكة أكسوم من عدة ممالك صغيرة أنشأها ساميون من جنوب الجزيرة العربية في عهد سبأ وحمير بين بلاد (تكزي) ومحافظة (أكلي قوزاي) الأريترية، ولم تكن هناك مركزية في الحكم بقدر ما كانت ممالك أو قبائل تؤدي جزيتها السنوية، وتدلُّ نقوش أكسوم لاسيما تلك التي سجلتها لوحة حجرية أشهر ملوكها(عيزانا) أول من أعتنق المسيحية حوالي عام 350م أن أكسوم كانت تقوم بغزوات تستهدف إخضاع القبائل المجاورة لسيطرتها وإجبارها على دفع ضريبة سنوية، ويدلُّ على استقلالية تلك الأقاليم التي خضعت لهم ما تشير إليه لوحة عيزانا بأنه أخضع ملوك: أجوزات وحماسين وسراتي، واتفق مع ملك سراتي مرور قوافل التجارة إلى عدوليس عبر بلاده بسلام، وبعد اندثار أكسوم في القرن الثامن الميلادي ظلت سراي وحماسين ولايات مستقلة، وبعد اعتلاء يكونو أملاك عرش الحبشة في 1270م تولى حكم أقاليم الهضبة الأريترية الثلاثة (حماسين، وسراي، وأكلي قوزاي) أمير أطلق عليه (بحر نجاش) أي ملك البحر، ولكل أقاليم حكامه المحليون، ونظام الحكم بينها أشبه بالتحالف الكونفيديرالي الذي تفرضه ظروف الأمن في بلاد تعرضت للغزو والنهب المستمر من شعوب أتت من الشمال (البجة) أو من الجنوب (التجراي).

الفصل الرابع: جذور الثقافة في الهضبة الأريترية وصلتها بالعرب قبل وبعد دخول المسيحية

تُعدُّ الهضبة الأريترية من أكثر المناطق خارج الوطن العربي تأثرًا بالثقافة العربية والسامية، حيث تعود هذه الصلة إلى ما قبل دخول المسيحية إليها في القرن الرابع الميلادي، إذ تأثرت المنطقة بشكل كبير بالحضارات الجنوبية للجزيرة العربية في مختلف مجالات الحياة: اللغة، والدين، والفن، والعادات الاجتماعية. وقد أكدت الآثار المكتشفة في مناطق مثل قوحيتو وتخونوا وكسسكي هذا التأثير من خلال نقوش وكتابات وعبادات مشابهة لتلك التي عرفتها ممالك سبأ وحمير.

وقد كانت لغة “جئز” هي اللغة السامية الأقدم التي تحدثت بها القبائل المهاجرة من جنوب الجزيرة العربية إلى الهضبة، وقد حلت محل اللغات الكوشية القديمة، مع دخول المسيحية، وتطورت الكتابة بإضافة ما يشبه الحركات، وظهرت لغات محكية مثل “التجرينية” و”التجري” التي بقيت قريبة من جئز، في حين تأثرت الأمهرية باللغات الكوشية.

والمسيحية في أريتريا قديمة وعميقة الجذور، وقد تبنّى معظم المسيحيين الأريتريين المذهب الأرثوذكسي. كما لعب المبشرون السوريون والأوروبيون لاحقًا دورًا في تطوير اللغة الدينية والتعليم، بإدخال إصلاحات على الخط واللغة.

وكان للصلة مع الكنيسة القبطية في مصر دور كبير في انتقال الثقافة العربية إلى الكنيسة الأريترية، حيث تم ترجمة الكتب الدينية إلى العربية. كذلك أثّرت التقاليد اليهودية والوثنية القديمة في الممارسات الكنسية، فغدت الكنيسة مركزًا دينيًا وثقافيًا واجتماعيًا مهمًا.

وارتبط الفن بالكنيسة وخاصة في نسخ المخطوطات وزخرفتها، وتأثرت الرسومات بالفن البيزنطي. وصُنِعت الأدوات اليومية والدينية كالصلبان والأجراس قرب الأديرة، بينما بنى الأقباط الهاربون من الاضطهاد الفاطمي كنائس مشهورة مثل دبرا لبانوس.

أما الفنون الشعبية فقد ارتبطت بالمناسبات الدينية والزراعية، حيث انتشر الرقص والغناء باستخدام آلات موسيقية محلية مثل الكرار والمسانقو والطبل (كبرو). وكانت مهنة الغناء غير مرموقة اجتماعيًا.

وتأثرت الثقافة العربية ببعض عناصر الفن الأريترية، ويُروى أن جعفر بن أبي طالب جلب معه الرقص الأريتري من الحبشة، وأقرّه النبي محمد(صلى الله عليه وسلم)، وقد لعب الأحباش بالحراب في المسجد النبوي، وتُستخدم كلمات من اللغة الجئزية حتى اليوم مثل “سناه” بمعنى “حسن”. كما انتقل طرب أكسوم إلى العرب، ومنه آلة الطرب “القنين” المشتقة من الطنبور الأكسومي.

وهكذا يتبين التداخل العميق بين الثقافة العربية والسامية والهضبة الأريترية، حيث كانت هذه المنطقة حلقة وصل حضارية بين جنوب الجزيرة العربية وشمال شرق أفريقيا، وأسهمت في صياغة مزيج ثقافي فريد استمر تأثيره حتى العصور الحديثة.

الفصل الخامس: تصارع الأقوياء للسيطرة على عدوليس

ويذكر بأن ميناء عدوليس قد أسسه بطليموس فيلادلفيوس الثالث، أحد ملوك البطالمة اليونانيين الذين حكموا مصر، في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، وقد كان الصراع بين العرب والرومان على هذا الميناء، وتوجد فيه جاليات كبيرة منذ بداية الميلاد كالجالية اليونانية، فضلًا عن جاليات فارسية وعربية وإفريقية، ويستبعد أن تكون دولة أكسوم قد كانت مسيطرة عليه خلال مدة وجودها منذ القرن الأول حتى القرن السابع الميلادي، إذ خلال هذه المدة تؤكد المعلومات التاريخية تصارع عدة قوى عليها من غير أكسوم، ويستبعد أن يكون أحد ملوك أكسوم قد سيطروا على الميناء، إذ الذين شكلوا أكسوم وهم أهل الجزيرة العربية كانوا يتجنبون العيش على السواحل الحارة الرطبة، وهو ما تتميز به عيدلوس وكل الساحل الأريتري، والمعروف أن أكسوم دولة غير بحرية نتيجة لما يميل إليه الذين شكلوها من تجنب الجو الحار الرطب، فقد عاشوا في الهضبة الأريترية وهضبة التجراي المشابهة في اعتدال مناخها وخصوبة تربتها موطنهم الأصلي في هضبة جنوب الجزيرة العربية، ويصل بذلك إلى نتيجة مفادها عدم أحقية دولة أثيوبيا الحالية في ادَّعائها ملكية هذا الميناء، بحكم ادَّعائها بأنها وريثة مملكة أكسوم، وإن كانت في الحقيقة ليست وريثتها، ولا يمنع ذلك أيضًا سيطرة بعض ملوك أكسوم على عدوليس وتكرار غاراتهم عليها من حين لآخر، فذلك كان يحدث بين كل الأمم المتجاورة، ويذكر أن زوكاليس ملك أكسوم، غزا عدوليس وهزم ملكها، وأقام معبدًا للإله عشتر وهو أحد آلهة الجنوب العربي أيام حمير.

وبهذا لم تدخل أكسوم في حلبة الصراع (الدولي) الذي كان قائمًا بين الدول البحرية حينذاك للسيطرة على مداخل البحر الأحمر، بل انحسر الصراع بين اليونان منذ عهد الإسكندر الأكبر من جهة والفرس من جهة أخرى، ثم تحول الصراع بين الرومان والفرس عندما ورث الرومان الإمبراطورية اليونانية في الشرق الأوسط.

وكان صراع أكسوم يتركز مع جاراتها من الممالك الصغيرة، وفي مقدمتها مملكة مروى في السودان التي انتهى أمرها في منتصف القرن الرابع الميلادي على يد عيزانا ملك أكسوم. وقد انتهى دور عدوليس التاريخي عندما تمكن الفرس من مد نفوذهم مرة أخرى إلى جنوب الجزيرة العربية بعد أن استرد بني حمير الملك على أيدي ذي يزن وطردوا الأكسوميين، الأمر الذي مكن الفرس من بسط سيطرتهم على سواحل عدوليس وجزر دهلك فعوقوا سير التجارة الرومانية وتقلصت أعداد السفن المترددة إلى عدوليس حتى أمست مدينة مهجورة، وانتهى أمرها خرابًا يبابًا بعد اجتياح قبائل البجة الرعوية التي قدمت من شرق السودان بعد الفتح الإسلامي لمصر في القرن الثامن الميلادي، وتحولت إلى أوكار للقراصنة، وهو ما حمل الدولة الأموية إلى احتلالها مع بقية المناطق الساحلية المجاورة.

على أن الموقع الجغرافي الممتاز لهذا الميناء ظل يجعل منه معبرًا للغزاة، فقد مرت الحملة البرتغالية التي توغلت إلى هضبة الحبشة لنجدة نجاشييها ضد فتوحات أمير هرر، الإمام أحمد بن إبراهيم في عام 1541م، كما مرت بها حملة اللورد نابير البريطانية التي توغلت أيضًا إلى هضبة الحبشة لنجدة حفنة من الأسرى الأوروبيين على رأسهم القنصل البريطاني كمرون، وكان أسرهم الإمبراطور تيودروس، ولا تزال أطلال عدوليس موضع صراع بين أصحابها والأثيوبيين.

الفصل السادس: الصراع في البحر الأحمر عبر التاريخ

يبين فيه بأن المصريين لاسيما في عهد ساحورع والملكة حتشبسوت، هم أول من سلك البحر الأحمر ولم يحتكروه، وبدأ التنافس في عهد متأخر، فكان الفينيقيون في مقدمة المتنافسين، ولم يكن جنوب الجزيرة العربية بمنأى عن هذا التنافس بعد أن أقامت حضارته الراقية معاقل لا يصل إليها عدو على جبال اليمن وحضرموت، وسادت من مكانها ذلك الحصين مداخل البحر الأحمر ومخارجه سيادة تامة، وفرضت الضرائب على كل من يجزع فيه، وأشار المؤرخون إلى ما كانوا عليه من ثراء في 150هـ، وبعد ذلك صار الصراع على البحر الأحمر بين اليونان والفرس، فكان البطالسة هم من شرع في إعادة حفر القنوات التي بدأها المصريون في عهد الفراعنة، فاضطر التجار العرب إلى ترك البحر للمنافسين الأقوياء، وإرسال تجارتهم في طرق البر نحو بلاد الشام. وفي القرن الأول قبل الميلاد قضى الرومان على حكم البطالمة وانتزعوا الحكم منهم، وورث الرومان – وكانوا أقوى إمبراطورية في ذلك العهد – اليونان في البحر الأحمر، ووضعوا في عدن كما في عدوليس حامية رومانية لضمان سلامة الرومان في هذه المنطقة، كما وضعوا سفنًا تحمل رماة من الرومان لمقاومة اللصوص في البحر من التحرش بالسفن. وقد كان أولئك اللصوص يملأون البحار.

وبدخول المسيحية مملكة أكسوم الحبشية على يد ملكها عيزانا في عام 350م وتحالف هذه المملكة مع الرومان دخلت في البحر الأحمر عناصر جديدة في الصراع، إذ سيطر في جنوب الجزيرة العربية اليهود الذين تحالفوا مع الفرس ضد أكسوم والرومان، في عهد الملك الحميري اليهودي ذي نواس، فأصبح الصراع قويًا بين الإمبراطوريتين _ الرومانية والفارسية _ على طرق التجارة الدولية في البحر الأحمر، ومع الرومان الأكسوم ومع الفرس الحميريين، فكانت قصة أصحاب الأخدود المذكورة في القرآن في ذلك العهد، التي أتت ناتجة عن هذه التحالفات مع الإمبراطوريات الكبرى، إذ بعد هذه الحادثة سعت أكسوم حليف الرومان إلى القضاء على هؤلاء، ونتج عن ذلك أن أصبح أبرهة الحبشي حاكمًا على اليمن، وهو الذي أراد غزو مكة في عام الفيل، وعندما ضاق الحميريون بالأحباش ذرعًا، تحالف ذي يزن مع الفرس للقضاء عليهم. لكن لم يدم حكم الفرس أكثر من خمسين عامًا حتى اكتسحت الفتوحات العربية بعد ظهور الإسلام في مكة منقطة الشرق الأوسط والأدنى، واضعة بذلك نهاية الإمبراطورية الفارسية ومنتزعة من الرومان ممتلكاتها في الشرق الأوسط والأدنى امتدادًا من فلسطين وسوريا، مرورًا بمصر حتى شمال أفريقيا، وبسط العرب سلطانهم على البحر الأحمر ومضايقه، وقد كانت بعض الأماكن المطلة على البحر الأحمر مصدر صراع مع أطراف محدودة كالصراع مع قبائل البجة في أريتريا، وفي عهد الحروب الصليبية تحول الصراع إلى أطراف أخرى، ثم دخلت في الصراع البرتغال ومصر، في العصور الوسطى، إلى أن استولت على موضع هذا الصراع بكله الدولة العثمانية.

وكان البرتغاليون يعملون من خلال تحالفهم مع الحبشة على تعزيز وجودهم العسكري والتجاري في حوض البحر الأحمر وضمان استمرار تجارة أوروبا مع الشرق عبر رأس الرجاء الصالح وإبعادها عن مصر والشام. وقد أدَّت سيطرة البرتغاليين والأمم الأوروبية الأخرى على تجارة الشرق عبر رأس الرجاء الصالح، إلى فقدان البحر الأحمر أهميته الاقتصادية كممر مائي دولي، ومن ثم تحولت السيطرة العثمانية إلى سيادة اسمية، وانحدرت حركة التجارة والعمران في شواطئ البحر الأحمر القاحلة إلى أدنى مستوى خلال القرون الثلاثة التالية حتى انتعشت من جديد بفتح قناة السويس في عام 1869م.

وجاءت فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر، ليضاف عنصر جديد في هذا الصراع، وبعد فتح قناة السويس حاولت كل الدول الاستعمارية فرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا وغيرها أن تحصل على محطات بحرية على طريق المواصلات الجديد بين الشرق والغرب.

الفصل السابع: ممالك البجة في أريتريا في العصور الوسطى

يُعدُّ شعب البجة من أقدم الشعوب الحامية الشرقية التي استوطنت منطقة شمال شرق أفريقيا منذ ما يزيد عن أربعة آلاف سنة قبل الميلاد. وقد امتدت أراضيهم من أسوان جنوب مصر مرورًا بشرق السودان ووصولًا إلى الهضبة الأريترية وسواحل مصوع على البحر الأحمر، وكانوا جزءًا من الشعوب التي شملتها “كوش” التي أطلقها المصريون القدماء على الشعوب القاطنة جنوب مصر، وهم(الكوشيون) من العناصر التي استوطنت الحبشة، ويتكلمون لغات خاصة غير سامية، يطلق عليها(اللغات الكوشية) أو (اللغات الحامية).

وقد تشكل سكان شمال شرق أفريقيا، بما في ذلك أريتريا وإثيوبيا والصومال وكينيا، من هجرات متواصلة للشعوب الحامية من جنوب مصر، واختلطوا بالشعوب الزنجية السابقة والسامية اللاحقة، مدفوعين بعوامل الأمن والاقتصاد.

عرف عن قبائل البجة شنّ الغارات على وادي النيل ونهب موارده، وقد واجههم المصريون القدماء بالحملات العسكرية. وأول من أخضعهم كان الملك المصري سنفرر (Sinfiro) عام 2720 ق.م، حيث عاد من حملته بـ 7000 أسير و200,000 رأس ماشية.

وفي عام 272م تحالف البجة مع الملكة زنوبيا _ ملكة تدمر الشهيرة في الشام _ ضد الرومان، ووصلوا بغزواتهم إلى سوهاج، لكن القائد الروماني بروس تمكن من هزيمتهم. ومع استمرار الصراع بين البجة والرومان، جاء الفتح الإسلامي لمصر، فتحالف البجة مع الرومان ضد العرب، فأرسل ملكهم مسمسوح خمسين ألف مقاتل، لكن العرب بقيادة عمرو بن العاص استطاعوا الانتصار بدعم من الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).

وظلت العلاقات بين المسلمين من جهة، والبجة والنوبة من جهة أخرى، مضطربة في القرون التالية، وشهدت المنطقة حروبًا وغزوات متكررة. ونتيجة لذلك، هاجرت القبائل البجاوية جنوبًا، فاكتسحت مدن سواحل البحر الأحمر مثل عدوليس، وتوغلت نحو الهضبة الحبشية، ما أدى إلى انهيار مملكة أكسوم واستقرار البجة في الهضبة الأريترية والحبشة، حيث اندمجوا تدريجيًا في الإطار الثقافي السامي.

وفي القرن الثامن الميلادي، غزت قبائل البجة وادي بركة وسفوح الهضبة الأريترية واحتلت مصوع عام 750م.

وقد تشكلت أراضيهم من خمس ممالك مستقلة: ثلاث في أريتريا، وهي: بقلين، وجارين، وقطاع. واثنتان في السودان، وهما: ناقص وبازين.

ورغم عدم اتحاد هذه الممالك في دولة مركزية إلا أن الرابط القبلي ظل موجودًا؛ ويتضح ذلك من تعهد الزعيم البجاوي مكنون بن عبدالعزيز، الذي أعلن تمثيله للبجة جميعًا وعرّف أراضيهم بأنها تمتد من أسوان إلى مصوع، وهي الرقعة التي أقيمت فيها ممالكهم السابق ذكرها.

وفي أوائل القرن الثالث الهجري (القرن التاسع الميلادي)، تجددت هجمات البجة على ريف صعيد مصر، مما دفع والي أسوان إلى رفع الأمر إلى الخليفة العباسي المأمون. فأرسل حملة بقيادة عبدالله بن الجهم عام 216هـ/ 813م، وبعد حروب بين الطرفين، تم التوصل إلى معاهدة لصالح المسلمين. غير أن البجة نقضوا المعاهدة لاحقًا، فقتلوا بعض المسلمين العاملين في مناجم الذهب، وسبوا نساءهم وأطفالهم. عندها قرر الخليفة المتوكل العباسي معاقبتهم، فأرسل حملة عسكرية أجبرتهم على العودة إلى المعاهدة.

ومما سبق يتبين أن تاريخ البجة يمثل فصلًا مهمًا في تطور شمال شرق أفريقيا، حيث لعبوا دورًا بارزًا في تحولات القوى السياسية في المنطقة، من كوش إلى أكسوم ثم إلى الدولة الإسلامية، مع محافظتهم على طابعهم القبلي والرعوي، رغم التقلبات السياسية والعسكرية التي شهدتها منطقتهم.

الفصل الثامن: علاقة بيت الفونج بأريتريا

لا يزال موضوع أصول آل الفونج الذي تولى الحكم في حوض النيل الأزرق في القرن السادس عشر مادة لنقاش وجدل. فبعضهم يقول إن البيت السلطاني يرجع في أصوله إلى قبيلة الشلك أو جاؤوا من الغرب من بلاد السودان الغربي، وهناك من يرجح الافتراض القائل بأن الفونج جاؤوا من أريتريا، ويقول إن البيت المالك قد أمضى فترة من الزمان يمارس سلطانه في المنطقة الجنوبية الغربية من أريتريا، وذلك قبل انتقاله بسبب ضغط الحروب والقبائل إلى حوض النيل الأزرق واتخاذه من بلدة سنار عاصمة له، ويبدو أن السلطنة التي تولاها آل الفونج قد قامت في أريتريا في وقت يرجح أن يكون قد بدأ في القرن الرابع عشر الميلادي أو قبله بقليل، وتشير أحد النقوش إلى وصول آل الفونج إلى منطقة الساحل الأفريقي الشرقي من موطنهم الأول في وادي شمايل في عمان جنوب شرقي الجزيرة الغربية، وهذه هي المرحلة الأولى من تاريخ الفونج، التي امتدت منذ مجيئهم من الجزيرة العربية واستقرارهم في منطقة لامو شرق أفريقيا منذ القرن الثامن الميلادي حتى القرن العاشر الميلادي. أما المرحلة الثانية فتبدأ من حوالي عام 951م وتنتهي في حوالي عام 1250م، وهي المرحلة التي تمت فيها هجرة بيت الفونج من (لامو) إلى أريتريا، وتبدأ المرحلة الثالثة من تاريخ الفونج من عام 1251م، وتنتهي في عام 1550م، وهي الفترة التي عاش فيها الفونج في أريتريا. وقد زادت هذه الحركة من الفوضى والاضطراب، فشهدت منطقة أريتريا والحبشة صراعات وحروب طاحنة، بلغت ذروتها في العقد الخامس من القرن السادس عشر، وكانت خاتمة المطاف في المنطقة الشمالية للحبشة وساحل البحر الأحمر، بدخول نفوذ كل من البرتغال والأتراك، والصراع بينهما حول التجارة ومراكز النفوذ، وبدأت في تلك الفترة تباشير النفوذ الأوروبي على ساحل أفريقيا الغربي في الزحف نحو الشرق.

وتحت هذا التأثير كان لزامًا أن تنتقل مدينة الحكم إلى مكان آخر، فانتقلت من (لامول) إلى (سنار)، وبعد تعزيز السلطان عمارة دنقس مؤسس مملكة الفونج التي عرفت بالسلطنة الزرقاء أو بسلطنة سنار، أركان مملكته في السودان، عمد إلى مد نفوذ السلطنة على الزعامات والرياسات التي كانت قائمة في شمال السودان حتى الشلال الثالث، كما امتد إلى سواكن في شرق السودان، ثم واصل قائد الفونج وهو من العبدلاب نحو غرب أريتريا وشمالها حتى أخضع أقاليم البجة وممالكها _ الدجن وغيرها _ للسلطنة الزرقاء، واستمرت فتوحات الفونج نحو الجنوب حتى وصلت إلى مصوع.

وقد حكم السلطنة في سنواتها الأولى التي جاوزت القرنين من الزمان، سلاطين من أبناء الصلب للسلطان عمارة، مؤسس البيت السناري في عاصمته في حوض النيل الأزرق، وبعد نهاية حكم الملك أونسة حوالي عام 1719م انتقل الحكم إلى بيت عين الشمس الذي كان يحكم في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، في منطقة عنسبة في أريتريا، ويمت بصلة الرحم والمصاهرة إلى بيت الفونج، ثم انتزع الهمج، وهم عنصر زنجي موطنه منطقة الرصيرص الحكم من هؤلاء السلاطين حتى قضى عليها محمد علي باشا والي مصر، وهي في حالة من الضعف والانحطاط بعد سيطرته على السودان في عام 1820م.

الفصل التاسع: دخول الإسلام إلى أريتريا ونشوء إمارات الساحل الإسلامية ومملكة أمهرا الحبشية

دخل الإسلام إلى أريتريا من جهتين: عبر الساحل الشرقي منذ القرن السابع الميلادي، وعبر المناطق الشمالية والغربية في القرن التاسع الميلادي، بفضل التجار والعلماء العرب الذين استقروا في مناطق البجة ومناجم الذهب في هجر وغيرها.

وقد كان للاستيلاء الأموي على جزر دهلك وشواطئ مصوع وعدوليس عام 702م (84هـ) دور كبير في تأمين الطرق التجارية، وبناء القلاع والحصون، مما شجع العرب على الاستيطان، فتحولت المنطقة إلى مجال حيوي للنشاط التجاري والهجرة من الجزيرة العربية، خاصة في أوقات الاضطرابات.

وفي القرون الثلاثة التالية، حدث تزاوج وتمازج بين العرب وقبائل البجة والقبائل الكوشية القديمة، مما ساعد على انتشار الإسلام. وأشار المؤرخون إلى قيام إمارات إسلامية مزدهرة في دهلك والشواطئ الأريترية، منذ القرن الثامن الميلادي.

وكانت قبائل الدناكل والسمنهر من أوائل المعتنقين للإسلام، خصوصًا في مناطق جنوب أريتريا ومصوع.

واعتنقت قبائل الساحل والبني عامر الإسلام في القرن العاشر الميلادي، وانتشر الإسلام بين قبائل الساهو في القرن الرابع عشر بفضل جهود أسر دينية، مثل بيت (شيخ محمود) المنسوبة للزبير بن العوام، وكان لعائلة(عد شيخ حامد ولد نافعوتاي) تأثير كبير في نشر الإسلام بين قبائل الحباب والبني عامر، وتنتمي هذه الأسرة إلى أشراف قريش، وأنشأت زوايا دينية لا تزال قائمة.

وشهد القرن التاسع عشر تحوّل العديد من القبائل الناطقة بالتجري من المسيحية إلى الإسلام، مثل: الماريا، المنسع، البلين، والبيت جوك، والحباب، بفروعها الثلاثة (بيت أسقدي، وعد تكليس، وعتماريام)، كذلك أسلمت قبائل وثنية كالبازا والباريا.

يعود هذا التحول بشكل أساسي إلى جهود السيد محمد عثمان المرغني، مؤسس الطريقة الختمية، الذي أُرسل من مكة عام 1817م، وانتشرت طريقته على يده ويد أبنائه من بعده، وقد رافقه في بداية الرحلة السيد محمد علي السنوسي، مؤسس الطريقة السنوسية، الذي انفصل عنه لاحقًا واتجه نحو شمال أفريقيا.

وظهرت أسر دينية أخرى أسست زوايا لتعليم الدين وتحفيظ القرآن، أشهرها (عد شيخ) في الساحل، و(عد سيدنا مصطفى) في بركة، و(بيت درقي) و(عد معلم) في شمال أريتريا وغربها، و(بيت الشيخ إبراهيم الخليل) في طيعو، بدنكاليا، وعائلة (كبيري) في الهضبة الأريترية. وتعيش هذه الأسر في شظف العيش واعتمدت في إعاشة طلابها على التبرعات من عامة المسلمين وأثريائهم، وخرج من بينها علماء وفُقهاء تلقوا العلم في زبيد، المدينة المنورة، والأزهر الشريف.

وفي الهضبة الأريترية، انتشر الإسلام بين الجبرتة، وهم قوم امتهنوا التجارة، وأصبح اسمهم لاحقًا يُطلق على مسلمي الحبشة عامة.

وعلى هذا النحو انتشر الإسلام في أريتريا تدريجيًا عبر التجار والعلماء والدعاة، وأسهمت فيه الهجرات العربية والمصاهرات المحلية، إلى جانب نشاط الطرق الصوفية والأسر الدينية. وكان للموانئ مثل عدوليس وباضع الدور نفسه في دخول الإسلام كما في دخول المسيحية من قبل، مما يعكس دور الموقع الجغرافي الحيوي في التحولات الدينية والثقافية في أريتريا.

الفصل العاشر: ملوك الأمهرة يطمعون في السيطرة على الساحل الأريتري

منذ القرن الخامس عشر الميلادي، سعى ملوك الأمهرة في الحبشة للسيطرة على السواحل الأريترية لأهداف دينية واقتصادية واستراتيجية. ففي عام 1420م، شن الملك إسحاق بن داود حملة عسكرية على قرى “حرقيقو” و”زولا” و”باضع”، فتم تدميرها ونهب المتاجر والأغنام والماشية، لكن جيوشه تراجعت بسبب شدة الحرارة ومقاومة قبائل البجة. وعندما فشل عسكريًا، حاول التحالف مع ملوك أوروبا لغزو البحر الأحمر ومكة وبيت المقدس، إلا أن محاولاته لم تثمر.

واستمرت مساعي الاستيلاء على السواحل الأريترية في عهد ابنه زرا يعقوب، ومن بعده الملكة هلينا _ الوصية على ابنها لبنا دنقل (1508 _ 1540م) _ التي استعانت بالبرتغاليين لحماية مصالح الحبشة، فطلبت من ملك البرتغال إرسال أسطول. وبالفعل، دمر البرتغاليون ميناء زيلع، وساعدوا ابنها لبنا دنقل في صراعه مع أمير عدل وزيلع بقيادة الأمير محفوظ. ورغم انتصار لبنا دنقل، إلا أن هذه الإمارة استعادت قوتها على يد الأمير أحمد بن إبراهيم (المعروف بالإمام أحمد)، الذي وحد المسلمين في المنطقة، ورفض دفع الجزية، وحقق انتصارات متوالية على الأمهرة منذ عام 1523م، حتى غزا الحبشة كلها واتصل بإمارات الساحل.

وأمام هذا التهديد الإسلامي، طلب لبنا دنقل النجدة من البرتغال، لكنه توفي عام 1540م وتولى الحكم ابنه قلاوديوس، الذي تلقى الدعم البرتغالي، واشتبك مع الإمام أحمد في معارك عنيفة، أُصيب فيها الإمام بجروح، لكنه استنجد بالعثمانيين في اليمن، الذين زودوه بالمدافع والبنادق، فاستطاع أن يلحق بالبرتغاليين خسائر كبيرة، غير أنه فضل عدم الاعتماد على الأتراك بشكل دائم، فأعادهم بعد أن أحس بقوة موقعه، وفي عام 1542م، وقعت معركة فاصلة أُصيب فيها الإمام أحمد بجراح قاتلة، فانهار جيشه وعادت السيطرة للحبشة.

ورغم أن هذا الصراع كان له بعد ديني وقومي، إلا أن القوى الكبرى كتركيا والبرتغال تدخلت بسبب أطماعها في السيطرة على تجارة البحر الأحمر، فقد أرادت البرتغال احتكار طريق التجارة عبر رأس الرجاء الصالح، ففرضت حصارًا على الموانئ العربية، مما أدى إلى تدهور تجارة الموانئ مثل مصوع وسواكن وزيلع وعدن وغيرها.

أما الدولة العثمانية، فقد استكملت عام 1538م بناء أسطولها في السويس، واستولت على عدن، ثم هزمت الأسطول البرتغالي قرب مصوع وسواكن، واستولت على الميناءين عام 1557م، وأقامت السيادة العثمانية على البحر الأحمر. وتم تعيين أمير مصوع نائبًا للخليفة، بإشراف على الشؤون الداخلية والجمركية، مع بقاء حامية عثمانية لحماية المنطقة، ثم حاول الأتراك التوسع نحو الداخل، فاحتلوا إمارة دباروا بمساعدة ملكها إسحاق، الذي سبق له أن سهل وصول البرتغاليين إلى ملك الحبشة، وتحالفت معهم ملكة مزجة في حوض القاش، واحتلت القوات المتحالفة مناطق عدة، حتى تصدى لهم الملك صرصا دنقل في معركة “تمبين” عام 1578م وهزمهم، ثم دمر القلعة التركية ومسجدها في دباروا. وبحلول عام 1589م، وصلت قوات صرصا دنقل إلى حرقيقو، واشتبكت مع الحامية التركية هناك، لكن الطرفين عقدا صلحًا بعد حصار طويل، وقدّم الأتراك هدايا لصرصا دنقل، فعاد إلى بلاده.

اللافت في هذه الأحداث هو تحالف ملك دباروا إسحاق مع الأتراك رغم عدائهم السابق، بسبب رغبته في تحرير إقليم تجراي من سيطرة الأمهرا، مما يشير إلى دور العامل القومي وتغليب الهوية التجرينية على الخلافات الدينية في مواجهة هيمنة الأمهرا.

الفصل الحادي عشر: علاقة أريتريا مع الحبشة في عهد ملوك غندر (القرنان 17 و18)

_ العلاقة السياسية والدينية بين الحبشة والقوى الخارجية

بعد انتهاء الصراعات بين الأتراك وقبائل دنقل، ساد هدوء نسبي في المنطقة، وبدأت الحبشة في استعادة استقرارها السياسي والديني، وحاول البرتغاليون استغلال هذا الاستقرار لكثلكة المسيحين في الحبشة ومحق المذهب الأرثوذكسي، وذلك من خلال نشر المذهب الكاثوليكي عن طريق إرسال قساوسة جزويت، وكان في مقدمتهم الأب “بدرو باييز”، الذي أقنع الإمبراطور سوسنيوس باعتناق الكاثوليكية، إلا أن هذا القرار أدى إلى تمرد شعبي ورفض واسع من قبل الكنيسة الأرثوذكسية، وتصاعدت الأمور إلى مواجهات دموية، انتهت باعتزال سوسنيوس الحكم بعد ضغط من ابنه “فاسيلاداس”(1632 _ 1667م)، الذي أعاد البلاد إلى المذهب الأرثوذكسي وطرد الجزويت من الحبشة، وأعدم العديد من المبشرين بدعم من نائب مصوع والسلطات العثمانية في سواكن، مما شكل قطيعة مع الكنيسة الكاثوليكية.

وسعى فاسيلاداس فيما بعد إلى إقامة تحالفات مع القوى الإسلامية المجاورة، كاليمن، ضد التدخل الغربي، في انعكاس تام للعلاقة التاريخية التي كانت تعتمد فيها الحبشة على البرتغاليين لصدّ المسلمين.

_ علاقة الهضبة الأريترية بملوك غندر

رغم استقلالية أقاليم الهضبة الأريترية، ظلت على تواصل سياسي مع ملوك غندر، خاصة من خلال زعاماتها المحلية مثل “بحر نجاش” وزعامة “سعد زقا” في إقليم حماسين، التي سعت لكسب دعم غندر لتعزيز مكانتها، بينما زعامات أخرى رفضت هذا الارتباط وفضلت الصراع، وشهدت المنطقة تباينًا في الولاءات، وتعددًا في الزعامات التي لم تكن تخضع لسلطة موحدة، بل حافظت على نوع من الاستقلال الذاتي، مع الاعتراف أحيانًا بنفوذ رمزي لزعماء تجراي. كما كانت العلاقات في بعض المناطق، مثل وادي بركة والقاش، متأثرة بالنفوذ السوداني القادم من سلطنة سنار.

أما نظام الحكم المحلي فكان قائمًا على الشورى، من خلال مجالس قروية تُعرف بـ”بايتو”، تتعاون في إدارة شؤونها المشتركة، لا سيما في الأزمات أو النزاعات، وكانت طرق التجارة بين سواكن وغندر تحت سيطرة قبائل البجة، الذين استفادوا من الموقع الجغرافي دون وجود نزاعات كبيرة، إلا من بعض الغارات مع التجراي، وقد اجتاح فاسيلاداس المنطقة في أثناء حروبه مع مملكة سنار، لكن العلاقات بقيت في الغالب سلمية.

_ دور الدناكل وسيطرتهم على شريط الساحل الأريتري

سكان شريط الساحل الأريتري من الدناكل كانوا يشكلون قوة محلية صعبة الانقياد، تميزوا بقدرتهم على قيادة القوافل والغوص البحري، كما سيطروا على الطرق التجارية بين باب المندب وأقاليم الحبشة الشمالية والوسطى. ورغم قسوتهم ورفضهم للأجانب، فقد كانت منطقتهم محل أطماع أثيوبية متكررة، خاصة منذ القرن التاسع عشر، بهدف إيجاد منفذ بحري، لكنها محاولات باءت بالفشل.

وهكذا تتبين فترة من التحولات العميقة في العلاقة بين أريتريا والحبشة، التي اتسمت بالصراع الديني، والتفاعل السياسي بين الممالك والإمارات المحلية، وبروز تحالفات جديدة كانت تنقلب على التاريخ السابق للمنطقة، وتتبين طبيعة الأنظمة المحلية القائمة على الاستقلال والشورى، فضلًا عن أهمية الطرق التجارية الساحلية وسبل السيطرة عليها في تحديد علاقات النفوذ بين القوى الإقليمية المختلفة.

الفصل الثاني عشر: الخديوية المصرية تبسط سيادتها على سواحل أريتريا وحكام أثيوبيا يجددون مطامعهم

في أوائل القرن التاسع عشر، بدأت السواحل الأريترية وخاصة ميناء مصوع تكتسب أهمية استراتيجية وتجارية كبرى في البحر الأحمر، وحاول الشريف غالب والي مكة السيطرة على مصوع عام 1808م، لكنه فشل، وكذلك الوهابيون عام 1811م. وفي العام ذاته، بسط محمد علي باشا نفوذه على الحجاز وسواحل البحر الأحمر بما فيها مصوع وسواكن، وألحق مصوع بالحجاز تحت إدارة ابنه طوسون.

ورغم ذلك، حدثت توترات بين السلطات الخديوية ونائب مصوع، مما أدى إلى طرد الحامية المصرية عام 1826م، لكنها عادت لاحقًا بعد تسوية الخلافات المالية، وفي منتصف القرن، توالت النزاعات بين النواب المحليين والسلطات العثمانية بسبب التدخلات السياسية والخلافات الداخلية في أسرة بلو الحاكمة، ورغم منح الخديوي المصري إدارة مصوع وسواكن عام 1865م من قبل السلطان العثماني، إلا أن الخلافات استمرت حتى الاحتلال الإيطالي عام 1885م.

من جهة أخرى، حاولت بريطانيا دعم حكام إثيوبيا للسيطرة على السواحل الأريترية، لا سيما عبر مدّهم بالسلاح، وعندما رفض نائب مصوع تمرير شحنة الأسلحة، اشتعلت التوترات، فقاد الحكام الإثيوبيون مثل سباقاديس و”وويبي” غارات على مصوع والمناطق المجاورة، مستغلين ضعف السيطرة المصرية أحيانًا. وردت الخديوية بحملات عسكرية نجحت مؤقتًا في ردع هذه الهجمات.

وشنّت بريطانيا، في عام 1867، حملة بقيادة اللورد نابير ضد الإمبراطور تيودروس الثالث في إثيوبيا منطلقًا من زولا بمساعدة الجيش والأسطول المصري، وانتهت الحملة بانتحار تيودروس ونقل السلطة إلى يوحنس الرابع، ومن ثم بدأت مصر تطمح للتوسع في الهضبة الإثيوبية لتأمين منابع النيل وتوسيع نفوذها في شرق أفريقيا، فاحتلت هرر وكرن وسنحيت، إلا أن أطماع الخديوي إسماعيل أدت إلى صدام مباشر مع يوحنس، وتلقى الجيش المصري هزيمتين ساحقتين في معركتي عدوا (1875) وقرع (1876)، ما كلف مصر خسائر بشرية ومادية كبيرة.

في الجانب الإداري، ضمت الخديوية المناطق الأريترية إلى مديرية التاكا في السودان، ثم فصلتها لاحقًا وأقامت محافظة لسواحل البحر الأحمر. ورغم ضعف الكفاءة الإدارية وكثرة التغييرات في الموظفين والحكام، فقد قامت الإدارة المصرية بإصلاحات عمرانية وتعليمية في مصوع وكرن، فأنشئت مستشفيات، ومدارس، ومراكز شرطة، وأرصفة بحرية، ونظمت البريد والتلغراف. كما دعمت الزراعة وزراعة القطن في وادي القاش، وسعت لإنشاء سكة حديد تربط مصوع بكسلا، إلا أن المشروع لم يكتمل بسبب الحروب. وبينما لم تحقق مصر مكاسب استراتيجية طويلة الأمد من هذا التوسع، فإن السكان المحليين – خاصة في المناطق الإسلامية – رحبوا بالحكم المصري الذي وفر لهم الحماية من الاعتداءات الإثيوبية، وارتبطوا به دينيًا، لكن هذه المغامرات الاستعمارية كلفت مصر ديونًا ضخمة وأرواح آلاف الشباب، وكانت أحد أسباب انهيار مشروعها الإمبراطوري في أفريقيا.

الفصل الثالث عشر: أريتريا تحت الاحتلال الإيطالي

بدأ الاحتلال الإيطالي لأريتريا بشراء ميناء عصب من شركة روباتينو عام 1882م، مستغلين اتفاقًا قديمًا مع سلطان عصب، واستخدمت إيطاليا المبشر سابيتو وسيطًا استعماريًا، ثم وسعت نفوذها عبر اتفاقيات مشبوهة مع سلاطين محليين، خاصة مع سلطان أوسا، لفرض الحماية والتوسع داخل البلاد، ودعمت بريطانيا هذه التوسعات ضمن مصالحها في البحر الأحمر.

واحتل الإيطاليون بيلول ومصوع، في عام 1885م بعد انسحاب القوات المصرية، متذرعين بمقتل بعثات استكشافية إيطالية، رغم مقاومة السكان والضباط المصريين، ثم توسعت القوات الإيطالية لتحتل كرن وأسمرا بحلول 1889م، وأصبحت أسمرا العاصمة لاحقًا. وفي مستهل يناير 1890م، أصدر الملك الإيطالي مرسومًا أعلن فيه تأسيس مستعمرة “أريتريا”، مستلهمًا الاسم من التسمية الرومانية للبحر الأحمر.

واجه الاحتلال مقاومة شعبية مستمرة قادها زعماء محليون مثل دجياش حقوس بهتا، ولجأ الإيطاليون إلى سياسة “فرّق تسد” ضد الزعماء الأريتريين، وفشلوا أحيانًا في كسب ولائهم، ودخل الإيطاليون في صراع مع الإمبراطور يوحنس، الذي خسر الدعم البريطاني لصالح إيطاليا، وقتل في معركة المتمة ضد المهديين.

لاحقًا، أدى الخلاف بين إيطاليا ومنيليك الثاني بسبب تفسير معاهدة “أوتشيالي” إلى معركة “عدوا” عام 1896م، حيث هزم منيليك الجيش الإيطالي وقتل وجرح الآلاف، كثير منهم من الأريتريين المجندين قسرًا، وارتكب منيليك مذابح مروعة بحق الأسرى الأريتريين، مما زاد العداء التاريخي بين الشعوب، ورغم نصره، وقّع منيليك اتفاقية مع إيطاليا أبقت على وجودها في أريتريا مقابل مكاسب مالية.

معاهدات تخطيط الحدود الأريترية والإدارة الإيطالية

عند رسم حدود أريتريا، لم يراع الاستعمار الاعتبارات السكانية والثقافية، بل رسم الحدود وفقًا لمصالحه الاستعمارية، مما أدى إلى تقسيم قبائل وعشائر واحدة بين دول مختلفة، على غرار ما حدث في العديد من الدول الأفريقية.

وتم توقيع عدة اتفاقيات بين القوى الاستعمارية (إيطاليا، وبريطانيا، ومصر، وأثيوبيا) لتخطيط الحدود بين أريتريا وجيرانها، لاسيما السودان وأثيوبيا. وأبرز هذه المعاهدات: بروتوكول 1891م بين إيطاليا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ. واتفاقيات 1895 _ 1904م التي نظمت الحدود بين أريتريا والسودان، ومرت بمراحل عديدة من التعديل.

واتفاقيات 1900م و1902م و1908م مع أثيوبيا، التي حددت حدود أريتريا مع إقليم تجراي، وأبقت قبائل مثل “الكوناما” ضمن الأراضي الأريترية.

وقد بدأ الحكم الإيطالي في أريتريا عسكريًا ثم تحول إلى مدني بعد هزيمة إيطاليا في معركة “عدوا” عام 1896م، فأنشأت الإدارة الإيطالية نظامًا إداريًا متقدمًا نسبيًا من حيث البنية التحتية، إذ شيّدت الطرق، والجسور، والموانئ، والمستشفيات، وأطلقت مشاريع زراعية، وجعلت أسمرا تبدو كـ “روما صغيرة”. ومع ذلك، أهملت التعليم وفرضت سياسات عنصرية واستغلالية، وركزت على تجنيد الأريتريين في الحروب الاستعمارية، وأبقت الشعب في الجهل والفقر.

وفي النهاية، ورغم بعض التطور العمراني، فإن الإيطاليين تركوا خلفهم مجتمعًا محطَّمًا تعليميًا واقتصاديًا، لكنه ينعم ببنية تحتية لا تزال بارزة مقارنة بجيرانه.

الفصل الرابع عشر: أريتريا تحت الاحتلال البريطاني (1941 – 1952)

بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، خضعت أريتريا للاحتلال البريطاني عام 1941م، وتم تعيين حاكم عسكري بريطاني لإدارتها. وسعت بريطانيا إلى إعادة بناء الإدارة، فشجّعت التعليم لتوفير الكتبة والموظفين، وأسست مدارس ومعاهد، واستخدمت اللغتين العربية والإنجليزية للتعليم حسب الانتماء الديني، ما يعكس بُعدًا سياسيًا يهدف إلى تقسيم أريتريا على أساس ديني بين السودان المسلم وإثيوبيا المسيحية.

بدأت أولى بوادر الوعي الوطني عام 1943م مع تأسيس جمعية “محبر فقري هجر” أي (جمعية حب الوطن) في أسمرا، التي جمعت شبابًا من المسلمين والمسيحيين دون تمييز، وسعت إلى الإصلاح الاجتماعي والثقافي ووحدة الشعب، إلا أن هذا المسار الوطني تعرّض لمؤامرات من بريطانيا وإثيوبيا، حيث سعت الأخيرة لضم أريتريا مستخدمة الدعاية والتمويل والتأثير الكنسي، في حين لعبت بريطانيا على وتر الطائفية لإثارة الانقسام، كما ظهر في مذبحة أسمرا 1947م التي راح ضحيتها نحو 50 مسيحيًا بأيدي جنود سودانيين تابعين لبريطانيا، في محاولة لإشعال الفتنة.

مع تصاعد الوعي السياسي، ظهرت الأحزاب الأريترية، فأسست إثيوبيا “حزب الاتحاد مع إثيوبيا” عام 1946م، مستغلّة فشل اجتماع “بيت جرجيس” وهو اجتماع ضم زعماء جمعية حب الوطن، وكان يهدف إلى الوحدة والاستقلال، الذي فُشل بتدخل إثيوبي مسلّح، وردًّا على هذا، تأسس “حزب الرابطة الإسلامية الأريترية” عام 1947م في كرن، بقيادة إبراهيم سلطان، مطالبًا بالاستقلال الكامل ووحدة التراب الأريتري، مع قبول وصاية دولية مؤقتة بإشراف بريطاني إن لزم الأمر، ورغم اتهامه بالتبعية لبريطانيا، فإن مواقف الحزب ومشاركة المسلمين من مختلف المناطق أثبتت خلاف ذلك، وجاء تأسيس هذا الحزب بعد أن قام المسيحيون بإنشاء حزب يعلن الولاء لإثيوبيا.

وتشكلت لاحقًا “الكتلة الاستقلالية الأريترية” عام 1949م، من الرابطة الإسلامية وستة أحزاب أخرى صغيرة أغلبها مسيحية، بعضها ممول من إيطاليا التي سعت بدورها لحماية مصالحها الاقتصادية في أريتريا، والتي كانت جاليتها تتحكم في قطاعات الاقتصاد، ما جعلها تدعم استقلال أريتريا سياسيًا.

تميزت تلك الفترة (1946 – 1952) بنشاط سياسي واسع وصراعات حادة، وإن عانى الشعب من تدني الوعي السياسي والثقافي، وركود اقتصادي وبطالة شديدة بسبب نهاية الاحتلال الإيطالي وتسريح الجيش، إلا أن الحريات العامة التي سمحت بها بريطانيا أسهمت في انفجار النشاط السياسي، بوسائل متعددة كالمظاهرات، والصحف، والمنشورات، والندوات، والمحاضرات.

الفصل الخامس عشر: قضية أريتريا أمام هيئة الأمم المتحدة (1948 – 1952)

بموجب معاهدة السلام مع إيطاليا عام 1947م، تم التنازل عن ممتلكات إيطاليا في أفريقيا، ومنها أريتريا، فكان على الدول الأربع الكبرى (الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي، وبريطانيا، وفرنسا) أن تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مصير هذه المناطق خلال عام واحد، لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق بسبب تضارب المصالح، فأُحيلت القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م.

اللجنة الأممية وتقاريرها (1948 – 1950):

قامت لجنة تقصي الحقائق المكوّنة من خمس دول، وهي: بورما، وغواتيمالا، والنرويج، وباكستان، واتحاد جنوب إفريقيا؛ بزيارة أريتريا لتقييم رغبات السكان، وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات في أريتريا من 14 فبراير إلى 8 أبريل 1950م، وبعد أن حصلت على معلومات من الإدارة البريطانية، ومن ممثلي السكان بمن فيهم الأقليات الإيطالية، وبعد استشارة حكومات مصر، وأثيوبيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وضعت مسودة تقريرها ورفعتها إلى الأمين العام في يونيو 1950م، وكان لكل عضو من أعضاء اللجنة وجهة نظر مختلفة، وحينما لم يتم التوصل إلى توافق، طرحت الولايات المتحدة مشروع اتحاد فيدرالي بين أريتريا وإثيوبيا.

قرار الاتحاد الفيدرالي (1950م):

تم اعتماد القرار الأمريكي الذي يقضي بإنشاء اتحاد فيدرالي بين أريتريا وإثيوبيا، تكون فيه أريتريا دولة ذات حكم ذاتي داخلي ضمن سيادة التاج الإثيوبي، وتتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية، فيما تختص الحكومة الاتحادية الإثيوبية بالشؤون السيادية مثل الدفاع والخارجية والمالية، وتضمن القرار ضمانات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السكان، وإنشاء دستور أريتري يعكس المبادئ الديمقراطية.

تعيين مندوب الأمم المتحدة:

عينت الجمعية العامة مندوبًا لها، البوليفي “أنزي ماتنزو”، لصياغة الدستور والإشراف على تنفيذ الاتحاد، وقد واجه معوقات عدة، من أبرزها الخلافات بين الأطراف الأريترية والإثيوبية، وتدخلات إثيوبيا التي أملت تفسير القانون الفيدرالي لصالحها.

تنفيذ الاتحاد الفيدرالي (1952):

تمت صياغة دستور أريتريا بمساعدة مستشارين أمميين، وأُجريت انتخابات برلمانية بطريقة مباشرة في المدن وغير مباشرة في الأرياف، ما سمح بدخول زعماء موالين لبريطانيا وإثيوبيا، وأقرت الجمعية التمثيلية الأريترية الدستور، وصادق عليه إمبراطور إثيوبيا، وسلمت الإدارة البريطانية السلطة رسميًا إلى الحكومتين الأثيوبية والأريترية في 15 سبتمبر 1952، ورُفع فيه علم أريتريا إلى جانب العلم الإثيوبي.

تفكك الاتحاد وتحوله إلى ضم:

منذ البداية، بدا أن الاتحاد يُنفّذ بطريقة تخالف نوايا القرار الأممي، فقد استبقت إثيوبيا التنفيذ الفعلي للاتحاد بالاستيلاء على الممتلكات العامة، وأضعفت الحكومة الأريترية، مما أفقدها أي استقلال فعلي، ثم همّشت إثيوبيا القوى السياسية الأريترية المتحالفة معها، حتى أن زعيم حزب الاتحاد تدلا بايرو نفسه نُكّل به لاحقًا.

ورغم أن الاتحاد الفيدرالي كان من المفترض أن يحقق حلًا وسطًا يضمن الحكم الذاتي لأريتريا ضمن سيادة إثيوبيا، فإن الواقع أثبت أنه كان تمهيدًا لضم أريتريا قسريًا إلى إثيوبيا، وقد لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسًا في تمرير هذا المخطط لتحقيق مصالحها العسكرية في البحر الأحمر، بينما فشلت الأمم المتحدة في ضمان تنفيذ القرار بحياد وعدالة.

الفصل السادس عشر: الحكومة الإثيوبية تلغي الاتحاد الفيدرالي

شهدت الفترة من 1952م إلى 1962م عملية إلغاء تدريجية للاتحاد الفيدرالي بين إثيوبيا وأريتريا، الذي أقرته الأمم المتحدة بهدف منح أريتريا حكمًا ذاتيًا ضمن سيادة إثيوبيا، ورغم التزامات الإمبراطور هيلاسيلاسي باحترام السيادة الأريترية، فقد عمدت إثيوبيا منذ البداية إلى تقويض هذا النظام.

الدمج التدريجي وإلغاء السيادة الأريترية:

تدخل ممثل الإمبراطور في شؤون الحكم الأريتري بشكل مباشر، نافيًا وجود “شؤون داخلية” لأريتريا، وأُخضِعت الصحف والنقابات السياسية والإعلامية للقمع، وحُلّ الاتحاد العام لنقابات العمال بعد محاولة اغتيال زعيمه ولدآب ولد ماريام، الذي لجأ لاحقًا إلى القاهرة، ووسّعت القوانين الإثيوبية من سلطاتها في أريتريا، لاسيما في القضاء والجمارك، وأجبرت أصحاب المصانع على الانتقال إلى أديس أبابا، وفي 1954م حاول البرلمان الأريتري المطالبة بضمانات لتنفيذ الدستور، لكنه قوبل بالخذلان من رئيس الوزراء “تدلا بايرو”، الذي استقال لاحقًا واستُبدل بحكومة موالية للإمبراطور.

قمع المعارضة والإجراءات التعسفية:

استقال أبرز قادة البرلمان الأريتري، ومنهم إدريس محمد آدم وإبراهيم سلطان، ولجؤوا إلى الخارج، وواصلت إثيوبيا خطواتها نحو الإلغاء الكامل للاتحاد، بما في ذلك إنزال العلم الأريتري وإلغاء الشعارات الوطنية، وأرسلت الأحزاب المنحلة وفدًا للأمم المتحدة عام 1957م بقيادة المحامي محمد عمر قاضي، للمطالبة بالتدخل، مستندة إلى الفقرة 201 من تقرير الأمم المتحدة، التي تتيح إعادة النظر في القضية الأريترية إذا خُرِق الاتفاق، فتجاهلت الأمم المتحدة الشكوى، واعتقلت السلطات الإثيوبية أعضاء الوفد عند عودتهم، بعد محاكمات صورية وسجن العشرات.

حلّ البرلمان وإلغاء الدستور:

أجريت انتخابات صورية استُبعِد منها المعارضون، بناءً على إعلان غير دستوري، ورغم صدور حكم من المحكمة العليا الأريترية بعدم شرعية تلك الانتخابات، تجاهلت السلطات القرار، واستبدلت البرلمان بشخصيات موالية. وفي 14 نوفمبر 1962م أعلنت إثيوبيا رسميًا ضم أريتريا كولاية إثيوبية، وهو ما أثار رفضًا شعبيًا واسعًا، وبدأت موجات الهجرة نحو الخارج.

أسباب إلغاء الاتحاد الفيدرالي:

النظام الأريترى الديمقراطي كان نقيضًا للحكم المطلق في إثيوبيا، مما أثار مخاوف النخبة الحاكمة من أن يشكل نموذجًا لباقي القوميات المضطهدة داخل الإمبراطورية، وتخوفت إثيوبيا من أن يؤدي استقلال أريتريا الذاتي إلى مطالب مماثلة من قوميات أخرى كالأورومو والصوماليين والدناكل، ولذلك رأت النخبة الحاكمة أن إلغاء الاتحاد ضرورة لبقاء الإمبراطورية، إلا أن المشروع الإثيوبي لم ينجح في دمج أريتريا قسرًا، بل أدى إلى إشعال شرارة حرب التحرير التي انطلقت لاحقًا واستمرت لسنوات طويلة، مؤكدة فشل السياسات التوسعية الإثيوبية.

الفصل السابع عشر: نشوء جبهة التحرير الأريترية وإعلان الكفاح المسلح

شهدت أريتريا في أواخر الخمسينيات تصاعدًا في القمع البوليسي، ما دفع عددًا كبيرًا من العمال الأريتريين إلى الهجرة نحو الدول العربية المجاورة، حيث عانوا أوضاعًا صعبة، وهذا الواقع أدى إلى نشوء وعي وطني بين الجاليات الأريترية في الخارج، خاصة في أوساط العمال والطلبة، وأسفر عن تأسيس جبهة التحرير الأريترية عام 1960م. وإن كانت إرهاصات هذا التنظيم تعود إلى نهاية عام 1958م، مع تأسيس حركة التحرير الأريترية في مدينة بورسودان، التي عملت على تنظيم خلايا سرية داخل المدن الأريترية، بقيادة محمد سعيد إدريس ناود، وقد اندمجت هذه الحركة لاحقًا مع جبهة التحرير عام 1970م بعد انشقاق طويل.

في 1 سبتمبر 1961م، أطلق حامد إدريس عواتي ورفاقه أول شرارة للكفاح المسلح في جبال أريتريا ببنادق إيطالية قديمة، تبنت الجبهة هذه المبادرة، لتتحول لاحقًا إلى ثورة مسلحة منظمة تهدف إلى تحقيق الاستقلال الوطني الكامل عبر الكفاح المسلح والسياسي، مع المحافظة على وحدة التراب الأريتري، وترأس إدريس محمد آدم اللجنة التنفيذية للجبهة.

وفي عام 1962، انضم تسعة من ضباط الصف المستقيلين من الجيش السوداني إلى الثوار، ما عزز القدرات القتالية للجبهة، وتمكّن المغتربون الأريتريون من تمويل شراء الأسلحة من عدن وتهريبها إلى الداخل، رغم اعتراض بعض الدول العربية حرصًا على علاقاتها مع إثيوبيا، وفي 12 يوليو 1962م، نفذت الجبهة أول عملية فدائية كبيرة في مدينة أغردات، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من كبار المسؤولين الإثيوبيين.

وبحلول عام 1963، تجاوز عدد المقاتلين المائة، وبدأوا يشنّون هجمات نوعية على مواقع الجيش الإثيوبي، وأعلن الإمبراطور هيلاسيلاسي استخدام العنف للقضاء على “التمرد”، وبدأت حملات اعتقال وتعذيب شاملة بالتعاون مع خبراء إسرائيليين، وبلغ عدد المعتقلين في 1963م أكثر من 3,000 شخص، وبدأت إثيوبيا باستخدام سياسة الأرض المحروقة، وأبادت آلاف القرويين، ما أدى إلى نزوح أكثر من 70 ألف لاجئ إلى السودان.

وحصلت الثورة، في عام 1964م، على دعم مالي وعسكري من بعض الدول العربية، ما مكنها من توسيع رقعة العمليات لتشمل معظم الريف الأريتري، ولوقف هذا التمدد، قررت إثيوبيا إخلاء المناطق الحدودية، ونفذت مجازر واسعة النطاق.

وفي ديسمبر 1970، فرضت إثيوبيا حالة الطوارئ في أريتريا عقب مقتل قائد قواتها هناك، الجنرال تشومي أرقتو، ارتفعت وتيرة العنف، وأُعطي الجنود حق الاعتقال والقتل لمجرد الاشتباه، ورغم ذلك سيطرت قوات التحرير على معظم الريف واستمرت في معارك ضارية.

وقد استخدمت إثيوبيا موقعها في منظمة الوحدة الأفريقية لحجب الدعم عن القضية الأريترية، مستفيدة من دعم أميركي واسع، وساعدت الولايات المتحدة النظام الإثيوبي بمعدات عسكرية لضمان مصالحها في البحر الأحمر، لكن النظام سقط لاحقًا نتيجة انقلاب عسكري ومجاعات كارثية.

ورغم التنوع الديني والعرقي، إلا أن الثورة أسهمت في تعزيز الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، وتجاوز الانقسامات، حيث بات شعارها “الدين لله والوطن للجميع”. وأصبحت الهوية الأريترية الموحدة من أهم منجزات الثورة.

الفصل الثامن عشر: اللغات في أريتريا وأثرها في تشكيل السكان

تُعدُّ أريتريا نقطة التقاء حضاري منذ آلاف السنين، حيث اختلطت فيها الشعوب المهاجرة من الجنوب (النيليون)، ومن الشمال (الحاميون والكوشيون)، ومن الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر (السبئيون والحميريون)؛ لذا فإن التصنيف العرقي لسكانها لم يعد دقيقًا، وتُعدُّ اللغة والثقافة أساس التمييز السكاني اليوم، ويتحدث سكان أريتريا ثماني لهجات محلية (إضافة للعربية)، تنقسم إلى ثلاث مجموعات لغوية رئيسة، هي:

أولًا: اللغات السامية، وتشمل التجرينية والتجري، وهما مشتقتان من اللغة السبئية القديمة (لغة جئز)، ويتحدث بهما حوالي 80% من السكان، والتجرينية: إحدى اللغتين الرسميتين (مع العربية)، تُكتب بالحروف الحبشية وتُستخدم في محافظات الهضبة مثل حماسين وسراي وأكلي قوزاي. وتأثرت قواعدها بلغة “أقو” الكوشية، لكن مفرداتها سامية. ولها دور محدود في الأدب، وإن شهدت تطورًا حديثًا بفضل كتاب ومثقفين مثل ولدآب ولد ماريام. أما التجري: فتُستخدم في شرق وشمال البلاد وغربها، وتُعدُّ لغة شعرية غنية، وقد كتب بها المبشرون والبعثات الدينية، وتتنوع لهجاتها تبعًا للمناطق، وتنتشر كذلك داخل شرق السودان، ويرى بعضهم أن التجري تتراجع أمام العربية، لاسيما بين المتعلمين المسلمين.

ثانيًا: اللغات الكوشية الحامية، وتضم لهجات: البلين، البجا (الحدارب)، الساهو، والدناكل. وتستخدم البلين حول مدينة كرن، ويتحدث بها المنتمون لقبائل “الأقو”، وتجمع بين الكوشية والتأثر بالتجري والتجرينية. أما البجا فتُستعمل في وادي بركة الأسفل، لاسيما بين قبائل البني عامر. والساهو والدناكل منتشرتان في الجنوب والشرق، وتعودان للعائلة اللغوية نفسها التي تنتمي إليها لغات الغالا والصومال.

ثالثًا: اللغات النيلية، ويتحدث بها أفراد قبيلتي الباريا والبازا في أقصى غرب أريتريا، وهم من أصول نيلية تعود إلى هجرات من جنوب السودان. وهذه اللهجات غير مكتوبة.

رابعًا: اللغة العربية، ولها مكانة متميزة، حيث تُعدُّ اللغة الثقافية والدينية للمسلمين في أريتريا، واستخدمها البرلمان لغة رسمية إلى جانب التجرينية، وقد أسهم انتشارها في تعزيز الوحدة الثقافية بين المكونات السكانية المختلفة، وتزداد أهميتها مع زيادة التعليم، لاسيما في الأوساط الإسلامية.

الفصل التاسع عشر: جغرافية أريتريا – موجز جغرافي عن الأرض والسكان والاقتصاد

رغم صغر مساحة أريتريا (119 ألف كم²)، إلا أنها تتمتع بتنوع جغرافي ومناخي كبير يجعلها شبيهة بقارة مصغرة، تتكون من هضبة مركزية تمتد من مرتفعات أفريقيا، وسهول غربية تشبه سافانا السودان، وصحاري شرقية كصحراء الجزيرة العربية، ويبلغ ارتفاع الهضبة بين 6000 و8000 قدم، وتضم محافظات حماسين، أكلي قوزاي، وكرن، والساحل. وعاصمتها أسمرا، وتتمتع الهضبة بطقس معتدل على مدار العام وأمطار سنوية تتراوح بين 15 و20 بوصة. وتُزرع في الهضبة أنواع متعددة من الحبوب مثل “الطاف” (نادر عالميًا)، الذرة، والقمح، والعدس، والفول. وتوجد أراضٍ خصبة في سهل “هزمو”، وغابات في الجنوب الغربي. وتروي الهضبة الأقاليم الأخرى خلال موسم الأمطار من يونيو إلى سبتمبر، عبر أنهار موسمية كخور بركة ووادي عنسبة ونهر القاش وسيتيت (تكزي/عطبرة)، الذي يُعدُّ النهر الوحيد الدائم الجريان.

وتتمثل الإمكانات الزراعية الكبرى في دلتا القاش وسيتيت، بمساحة صالحة للزراعة تقدر بـ1.5 مليون فدان، أما الأودية المتجهة شرقًا فأقل فائدة زراعيًا، ومن المشاريع المهمة سدود صغيرة لتخزين المياه وتوليد الكهرباء مثل سد ينقوس وسد بلزا.

وتسود الأمطار صيفًا في معظم أنحاء البلاد، باستثناء الشريط الساحلي (مصوع وعصب) حيث الحرارة مرتفعة جدًا صيفًا (تصل إلى 48° في دنكاليا)، مع أمطار شتوية محدودة. ومناخ قندع وفلفل يتيح زراعة البن. والغذاء الرئيس يختلف حسب المنطقة: الذرة في السهول، والطاف والقمح في الهضبة، والدخن على الساحل.

ويقطن 78% من السكان في الريف. وسكان الهضبة مزارعون أرثوذكس يملكون الأراضي جماعيًا (نظام رُستي)، وسكان السهول مسلمون وشبه رحل. وتصدر أريتريا منتجات زراعية وحيوانية عديدة، أهمها: الموز، والفواكه، والفول، والسمسم، واللحوم (تُصدر خاصة لإسرائيل عبر شركة “أنكودي”). وتمتلك البلاد اكتفاءً غذائيًا نسبيًا، وثروة حيوانية تُقدّر بعشرة ملايين رأس تأثرت بالحرب.

من الناحية الاقتصادية، تعتمد الصناعات المحلية على الأخشاب، خاصة شجر الدوم، وتملك ثروة بحرية كبيرة (أسماك، لآلئ، ملح). الشريط الساحلي يمتد حوالي 1000 كم، ويضم 126 جزيرة، أكبرها “دهلك كبير” الغنية بالموارد، ويُعتقد بوجود البترول فيها.

والصناعة في أريتريا متقدمة نسبيًا، حيث توجد نحو 400 منشأة صناعية من مختلف الأحجام، أبرزها النسيج، وتعليب المواد الغذائية، والصابون، والنسيج، وتجميع السيارات، وتتركز في أسمرا. ويبلغ عدد العاملين بالصناعة نحو 100 ألف شخص.

وتملك أريتريا احتياطيات ضخمة من المعادن (الحديد، والذهب، والنحاس، والنيكل، والميكا، والبوتاس، واليورانيوم، وغيرها)، إلا أن استغلالها محدود بسبب الصراع السياسي ورفض قوى التحرير الاستغلال الخارجي لها.

وشبكة المواصلات جيدة، تشمل 3016 كم من الطرق المعبدة و306 كم من السكك الحديدية تخترق 35 نفقًا.

وتنقسم أريتريا إلى 9 محافظات رئيسة، أبرزها: حماسين (أسمرا)، والبحر الأحمر (مصوع)، ودنكاليا (عصب)، والساحل (نقفة)، وكرن، وسراي، وأكلي قوزاي، وبركة، والقاش.

ويُقدّر عدد سكانها بحوالي 3 ملايين نسمة، يرتبطون اقتصاديًا واجتماعيًا بروابط وثيقة، تتأثر مباشرة بتنوع البيئة والمناخ.

وهكذا جاء الكتاب بفصوله التسعة عشر فصلًا، يضم بين دفتيه _ 247 صفحة _ كثير من الأخبار التاريخية التفصيلية عن ذلك الشعب، وعاداته وتقاليده، وقد شمل الفصل الحادي عشر على بعض الصور التوضيحية للمواقع كخريطة أريتريا، وصورة لعاصمتها أسمرا، وخريطة لمملكة الحبشة عام 1882م، وصور للمباني المختلفة في طراز بنائها، والآثار كالمسلات الحميرية… إلخ. ويوجد على الكتاب ملاحظة كتب فيها: (يعود ريعه إلى اللاجئين الأريترين في السودان).