“هذه الورقة ترسم خارطة الشعر الوطني الجنوبي منذ العشرينيات حتى الاستقلال، كاشفةً عن القصيدة التي أخفاها السرد اليمني الموحد، ومقدمةً قراءة نقدية لرؤية د. عبدالعزيز المقالح للشعر في عدن، في محاولة لاستعادة الصوت الشعري الجنوبي بوصفه شاهدًا على الوعي والهوية والمقاومة”

الملخص

يهدف هذا البحث إلى رسم خط زمني وثقافي للشعر العربي الفصيح الذي نشأ في عدن وبعض حواضر الجنوب إبان الاحتلال الإنجليزي، منذ العشرينيات وحتى الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م. وينطلق من فرضية مفادها أن التجربة الشعرية الوطنية في الجنوب كانت أبكر وأغزر مما وُصف في الدراسات الأدبية اليمنية ذات المنظور الموحد، خصوصًا دراسة د. عبدالعزيز المقالح، وأن خصوصية عدن وحضرموت ولحج – بما تمتعت به من صحافة ونوادٍ وتعليم وحياة مدينية – أسهمت في ولادة شعر وطني صاحب العمل السياسي والنقابي، وسبق الكفاح المسلح ثم واكبه. يعتمد البحث منهجًا تاريخيًا-وصفيًا يقوم على التتبع الزمكاني للنصوص الشعرية الوطنية، مع إبراز البيئات المنتجة لها، والتنبيه إلى الفروق بين عدن بوصفها مستعمرة حديثة، وبين المحميات التي ظل فيها الشعر الشعبي هو السائد. انتهى البحث إلى أن الشعر كان حاضرًا في جميع مراحل النضال الجنوبي: التمهيد الفكري (العشرينيات والأربعينيات)، التصعيد الوطني والقومي (الخمسينيات)، ثم مواكبة الثورة المسلحة والابتهاج بالاستقلال (1963–1967)، وأنه أدى دورًا مزدوجًا في تثبيت الهوية الجنوبية والعربية والإسلامية للبلاد، وفي إعادة تعريف “القضية الجنوبية” داخل الفضاء اليمني والعربي.

الكلمات المفتاحية: الشعر الوطني الجنوبي، عدن، حضرموت، الاحتلال الإنجليزي، ثورة 14 أكتوبر، الاستقلال، عبدالعزيز المقالح.

مقدمة

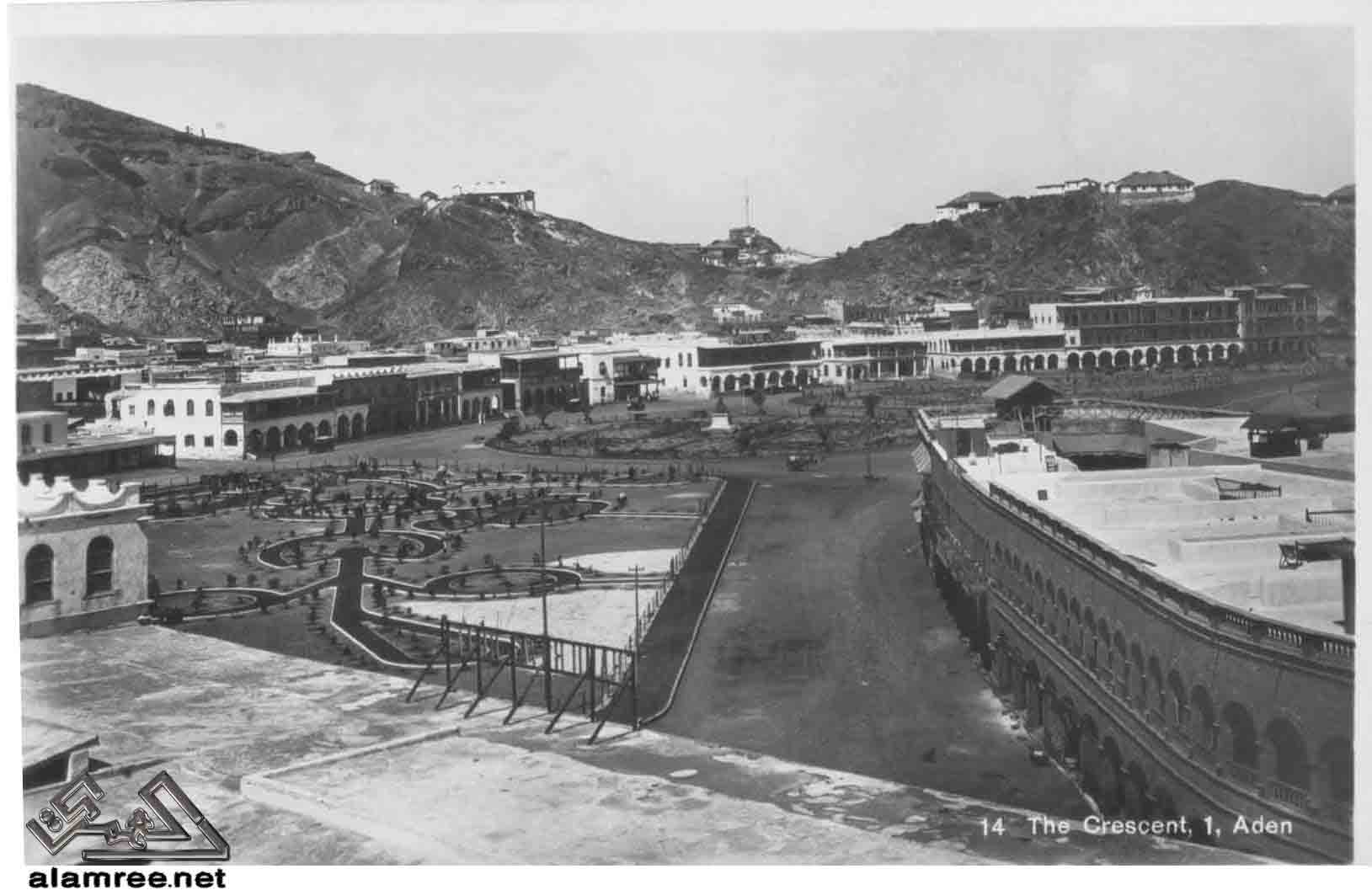

لم يكن حضور الشعر في الجنوب حضورًا تزيينيًا أو احتفاليًا، بل جاء في سياق تشكّل مجتمع مديني حديث في عدن وحضرموت والحوطة، شهد مطابع وصحفًا ونوادٍ أدبية وأحزابًا سياسية واتحادات عمالية منذ مطلع القرن العشرين. في هذا الوسط الجديد، لم يعد الشعر محصورًا في أغراض المديح والغزل، بل تحوّل إلى خطاب مقاومة ضد الوجود الأجنبي، وإلى أداة لإيقاظ الحس الوطني والديني والقومي.

غير أن أغلب الكتابات التي أرّخت لحركة الشعر اليمني المعاصر أسقطت التقسيم التاريخي – السياسي للشمال على الجنوب، فحجبت بدايات الشعر الوطني الجنوبي في العشرينيات والثلاثينيات، واكتفت بعدن نموذجًا للجنوب كله، بل ووصفت مرحلة 1939–1948 بأنها مرحلة “ضعف وطني” في عدن. هذا البحث يعيد النظر في تلك الصورة، ويثبت – بالنصوص والأسماء والسياق – أن الشعر الوطني الجنوبي كان موجودًا، ومتعدد المنابع، ومتصلًا بتجربة الجنوب السياسية والاجتماعية الخاصة.

مدخل

نتتبع بشكل عام رحلة الشعر الوطني المناهض لوجود الاستعمار الإنجليزي في عدن ومناطق الجنوب الأخرى، هذا الشعر العربي الفصيح الذي قيل في عدن وفي بعض حواضر الجنوب، مثل: حضرموت وحوطة لحج حاضرة السلطنة العبدلية، في حين كانت سائر المحميات في معزل عن الثقافة الحديثة والنهضة الأدبية الحديثة والمعاصرة إلى حد بعيد، ولهذا فقد ساد هناك الشعر الشعبي الذي لم يكن في خطتنا هنا تتبعه.

رحلة الشعر الوطني هذه التي سنوثق لها، أو نكتب مدخلًا عنها أو نرسم لها خريطة زمكانية؛ قد انطلقت في عشرينيات القرن العشرين، وسوف يجري تتبعها إلى يوم الاستقلال المجيد في (30 نوفمبر 1967م).

هذا التحديد في بدء الرحلة هو حسب ما وجدنا من نصوص وطنية ناهضت الاحتلال الإنجليزي، ولعل هناك شعرًا وطنيًا قبل هذا التاريخ لم نهتد إليه بعد، مع أن حركة الشعر الحديث في عدن قد سبقت هذا التاريخ، أي حركة الشعر بوجه عام وليس الشعر الوطني الذي نحن بصدد كتابة مدخل إلى دراسته.

كان الشعر الحديث رافدًا من روافد الحياة الحضرية الجديدة في عدن وحضرموت وحاضرة لحج إلى جانب روافد أخرى، ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وتعليمية زخرت بها هذه المرحلة التي نؤرخ للشعر الوطني خلالها.

فهناك نشاط سياسي ظهر في عدن وكان منظمًا تمثل بتشكيل الأحزاب أو المكونات السياسية، مثل الجمعية العدنية، ورابطة أبنا الجنوب، والاتحاد العمالي، والجمعية الوطنية وغيرها.

وكان لهذه المكونات نشاطها في مناهضة الاحتلال بطرقها المختلفة، وقد تتوج هذا النضال بطرد الاحتلال بعد ثورة مسلحة قادتها الجبهة القومية في المدينة والريف وليس القوى السياسية الأخرى بمنأى عن هذه الثورة تهيئة أو مشاركة، برغم الاختلافات التي حدثت والصراعات التي نشبت بين القوى الوطنية الجنوبية، وحتى الجبهة القومية فقد تشكلت من عدد من الكيانات السياسية الجنوبية.

هذه الأحزاب والمكونات السياسية كان لها نشاطها الثقافي والفكري والإعلامي وغيره.

أما فيما يخص النشاط الثقافي والأدبي فقد بدأ يزدهر في عدن مع بداية القرن العشرين تقريبًا على يد عدد من الشعراء والأدباء والمثقفين لأسباب تميزت بها عدن مثلت خلفية لذلك النشاط الثقافي والأدبي وبنية تحتية له؛ وما أن اقتربت الأربعينيات حتى وجدنا ثمة دواوين شعرية تصدر مثل ديوان الشاعر (أحمد السالمي) في عام 1940م ، وديوان علي محمد لقمان (الوتر المغمور) عام 1944م، وديوانه الثاني (أشجان في الليل) عام 1945م، وديوان محمد عبده غانم (على الشاطئ المسحور) عام 1946م، وديوان لطفي جعفر أمان (بقايا نغم) عام 1948م ومسرحية (بجماليون) لعلي محمد لقمان 1948م.

وهكذا استمرت عجلة الشعر في السير في الخمسينيات وازدادت سرعتها إلى يوم الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م لتبدأ مرحلة جديدة في الثقافة والشعر والسياسة وسائر جوانب الحياة مع قيام الدولة الجنوبية الفتية؛ التي كان لها ما لها وعليها ما عليها على المستويات كافة.

لقد ظهر شعراء ودواوين خلال الخمسينيات أو خلال المدة التي ذكرناها، وعرفت الساحة عددًا من الشعراء، مثل علي محمد لقمان، ومحمد عبده غانم، ولطفي جعفر أمان، وإدريس حنبلة، ومحمد سعيد جرادة، وعبدالله هادي سبيت، وأحمد الجوهري، وعبدالله فاضل فارع، وعلي عبدالعزيز نصر، ومحمد حسين عوبلي، وآخرون([1]).

وحتى على مستوى النثر فقد وجدنا مقالات أدبية ونقدية وسياسية واجتماعية مع ازدهار الصحافة في عدن منذ بداية الأربعينيات باللغة العربية ووجدنا رواية (سعيد) لمحمد على لقمان التي صدرت عام 1939م، و(يوميات مبرشت) لشكيب أرسلان 1948م، وأعمال سردية ونثرية مختلفة مثلت ثمرة من ثمار الطباعة والصحافة والمنتديات الثقافية والأدبية وحركة الترجمة والتعليم وغير ذلك.

هذا النشاط الثقافي والأدبي تبلور أيضًا من خلال النوادي التي قامت في عدن في مدنها المختلفة، وقد بدأت في عام 1924م بعد زيارة العالم والأديب عبدالعزيز الثعالبي إلى عدن الذي نصح بإنشاء النوادي الأدبية، فبدأت هذه النوادي بالانتشار، وكثر عددها ومجالات نشاطها، فقد كانت رافدًا من روافد الثقافة والأدب والعمل السياسي والوطني في تلك المرحلة.

وهي مثل الآتي:

مخيم أبي الطيب، ونادي الشباب الرياضي في الشيخ عثمان، ومخيم أبي العلاء المعري، وغير ذلك كثير.

ولقد صاحب هذا المد الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي نشاط في التأليف؛ خاصة بعد أن ظهرت المطبعة بالحروف العربية، حتى إن أول هذه الكتب قد صدرت مع نهاية القرن التاسع عشر([2]).

بدأ إصدار الكتب يتوالى في العشرينيات والثلاثينيات، وقد وجدنا كتبًا لعلي محمد لقمان مثل (بماذا تقدم الغربيون؟) وغيره من الكتب المعروفة، وهناك كتاب بعنوان (قاموس الأمثال العدنية) لعبدالله يعقوب خان، وكتاب الأصنج (نصيب عدن من الحركة الفكرية)، فضلًا عن الدواوين الشعرية التي ذكرناهاـ وهناك مؤلفات غير هذه ظهرت في المرحلة التي ندرس الشعر الوطني خلالها، وإنما هذا تمهيد ثقافي وسياسي واجتماعي لموضوعنا؛ فضلًا عن هذه الأنشطة في الميادين المختلفة التي يشد بعضها بعضا، لقد ظهرت الصحافة التي شجعت على الأدب ونشره شعرًا ونثرًا، وشجعت على النشاط الوطني والسياسي، وهناك أيضًا نشاط ديني إصلاحي تميزت به النوادي الثقافية وحتى بعض الصحف، والمساجد وهي دعوة إلى الإصلاح السياسي من منطلق ديني إسلامي، في النظر إلى السياسة والاجتماع وغيرها.

صاحب ذلك كما ذكرت تطور ونشاط حضاري واقتصادي فقد شهدت عدن البناء، والتعمير، وظهور الخدمات وتطورها مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمة الهاتف وتعبيد الطرقات والخدمات الصحية والطبية وغيرها، ونشطت زراعة القُطن في أبين ثم في لحج وحركة تصديره.

كل هذا كان تربة خصبة وحاضنة للشعر الذي قيل في هذه الفترة، وقد كان شعرًا جديدًا في تلك المرحلة لاسيما من ناحية مضامينه وموضوعاته واهتماماته.

أما ما يخص الشعر الوطني في الجنوب الذي ناهض الاحتلال الإنجليزي، فقد وجدنا أول نصوصه في العشرينيات على يد الشاعر أحمد عوض العبادي، وهو رجل إصلاح ديني، وقد انطلق في مناهضة الاستعمار من هذا المنطلق الإسلامي، وبما أنه أول نص حسب علمنا؛ فنحن سوف نثبته هنا وإلا فإن منهجنا رصد تلك الأشعار وليس إثبات نصوصها أو تحليلها فنيًا وموضوعيًا؛ لأن الدراسة الفنية والموضوعية سيكون لها وقفة أخرى؛ ولكننا سنشير إلى أبرز الأفكار التي هيمنت على تلك الأشعار.

يقول العبادي ـ رحمه الله:

يا اباة الضيم يا أهل الفخار

يا ليوثا همهم حفظ الذمار

إن يسدنا غيرنا يا قوم عار

كيف نرضى أن يسدنا أجنبي([3])

فهذا موقف وطني وقومي وإسلامي من الحكم الأجنبي.

وعندما نتحرك قدما في التاريخ نجد هذا النص للشيخ عبدالمجيد الأصنج في أواخر العشرينيات يصب في الميدان الوطني ملحًا على استقلال الجنوب، جاء في مطلعه:

يا أباة الضيم يا أهل الفخار

يا ليوث همهم حفظ الذمار

إن يسدنا غيرنا يا قوم عار

كيف نرضى أن يسدنا أجنبي([4])

أما علي أحمد باكثير الشاعر الحضرمي المخضرم فقد جاء من حضرموت، وبقي في عدن مدة قصيرة، قبل أن يشد الرحال إلى مصر، ويكمل بقية حياته هناك، وجدنا لباكثير في بداية الأربعينيات نصًّا يفخر فيه بانتمائه إلى نادي الإصلاح في الشيخ عثمان، ويشير إلى أن هذا النادي هو لبنة في صرح الانعتاق والاستقلال لوطنه، وقد خاطب في هذا النص القصير الاستعمار الإنجليزي([5]).

وفي كتاب د عبدالعزيز المقالح ـ رحمه الله ـ (الأبعاد الفنية والموضوعية لحركة الشعر المعاصر في اليمن) تناول الشعر في عدن في تلك الفترة، ولكن حسب تقسيمه هو للمراحل؛ لأن ذلك التقسيم الذي اتبعه كان منسجما مع التقسيم التاريخي والأدبي والشعري في المملكة المتوكلية اليمنية، ولكنه أسقطه على عدن والجنوب، ولم يتناول أي شعر في الجنوب عدا الشعر الذي في عدن، وإشارات قليلة جدا إلى بعض الشعر في حضرموت، خلال مراحل دراسته الأربع.

لقد كانت مرحلة الشعر الأولى عنده ما بين (1939م 1948م)، والمرحلة الثانية ما بين (1948م – 1955م)، والمرحلة الثالثة كانت ما بين (1955م – 1962م)، ومن ثم المرحلة الرابعة من عام (1962م إلى العام الذي كتب فيه رسالته الماجستير، وهو عام 1973م)، وهذا التقسيم منسجم مع واقع الشمال(اليمن) الأدبي والتاريخي ولا ينسجم مع واقع عدن الأدبي والشعري والتاريخي، وقد أشرنا إلى ذلك في أكثر من مرة، وقد ذكرت ذلك في بعض كتبي([6]).

بيد أن المقالح لم يتطرق إلى مرحلة العشرينيات أو الثلاثينيات في الشعر في اليمن بشكل عام، فهو يرى أن الشعر الجديد أو الحديث الذي يستحق الدرس بدأ عام 1939م عندما بدأت بالإصدار (مجلة الحكمة)، وعندما بدأ الشعر يقاوم الإمامة في صنعاء، فعدَّ هذا مقياسًا ولم يتطرق للشعر قبل هذا التاريخ، وهناك من اعترض على هذا التقسيم وهذه الرؤية النقدية.

ذهب المقالح إلى أن الشعر الوطني في الجنوب أو في عدن خاصة خلال المرحلة الأولى (1939م إلى 1948م) كان ضعيفًا جدًّا، بيد أننا وجدنا شعرًا وطنيًا في عدن خلال تلك المدة وما قبلها، وقد أشرنا إلى هذا الشعر في موطن سابق من هذه الدراسة، وأشار المقالح إلى أن بعض الشعراء في حضرموت قد مدحوا الإمام يحيى، كما فعل ذلك أيضا الشاعران ابنا الأصنج في عدن؛ وكأن مديح الإمام لا ينسجم مع أي اتجاه وطني شمالي أو جنوبي، فلقد وجدنا بعض الشعراء في الشمال والجنوب مدحوا الإمام ولكنهم كانوا يدعون إلى إصلاح الأوضاع والاهتمام بالعباد والبلاد، وبعض الشعراء ناشدوا الإمام بأن يسعى لتحرير الجنوب، ويُعدُّ هذا شعرًا وطنيًا سواء كان هذا للجرادة أو للبردوني أو لغيرهما؛ لقد تعسف المقالح في مثل هذه الرؤية النقدية للشعر الوطني، وفي تحديد تاريخ انطلاقه.

ذكر أيضًا أن هذه المرحلة في عدن شهدت قمعًا للحريات؛ وهذا كلام مخالف للصواب فالاحتلال الإنجليزي أعطى هامشًا للديمقراطية، فليس من مصلحته القمع الفكري والثقافي والسياسي الشديد والمباشر؛ فقد نشأت المنتديات الثقافية والأدبية وظهرت الدواوين والمؤلفات وازدهرت الصحافة الأهلية، ونشأت الكيانات السياسية والنقابية وغير ذلك، وهذا لا يعني أن الإنجليز كان يصمت عن أي تحرك وطني أو سياسي خطير ضد وجوده ولكنه لم يكن بذلك القمع الذي ساد في الشمال من قبل نظام الإئمة المتخلف.

وهكذا في هذه المرحلة ذكر المقالح قصيدة طويلة لمحمد عبده غانم كُتبت في الأربعينيات عنوانها(قصة الأمواج)([7])، وقصيدة غانم موجودة في ديوانه (على الشاطئ المسحور) هذه القصيدة تاريخية، وقد عُرف غانم بهذا النوع من الشعر التاريخي فله مسرحية شعرية تاريخية بعنوان (سيف بن ذي يزن).

تُعدُّ قصيدة الأمواج استعراضًا تاريخيًا لمقاومة الشعب في اليمن عبر التاريخ للدخلاء والغزاة من فرس وأحباش وأتراك وغيرهم، وهذه القصيدة لا تخلو من الرمزية الوطنية وإن كان موضوعها تاريخيًا، فكثيرًا ما استخدم الأدب التاريخي من أجل تنوير الحاضر، وخدمته، عن طريق بعث مجد الماضي.

وفي المرحلة نفسها ذكر المقالح قصيدة لعلي محمد لقمان، وهي أربعينية المولد موجودة في ديوانه الأول (الوتر المغمور)، فيها مناجاة ومحبة وحنين… عنوانها (عدن) لكنها كانت قصيدة وطنية تتغنى بعدن بروح وطنية، وفيها عتاب للعرب على تركهم عدن تعاني ما تعاني من الاحتلال([8]).

وهذه تُعدُّ من بواكر الشعر الوطني وإن كانت على استحياء، وهناك قصيدة أخرى للقمان أيضًا ذكرها المقالح في كتابه([9])، وهي في ديوان لقمان (أشجان في الليل) الذي صدر في الأربعينيات، وهذه كانت أكثر وضوحًا وقربًا من الجانب الوطني المباشر وعنوانها (قصيدة بلا حجاب) فقد خطا الشاعر فيها خطوة متقدمة في مسيرة الشعر الوطني، ففيها نداء للوطن الجريح، وفيها تنوير وصحوة ودعوة إلى النهوض واليقظة.

والحق أنَّ هناك قصائد ومقطوعات لشعراء من عدن قيلت في مجال الوطنية، ومناهضة للاحتلال، لم يذكرها المقالح، سنذكرها نحن في صفحات قادمة، ولكننا حرصنا على تتبع ما ذكره المقالح عن الشعر الوطني في عدن؛ حتى نعلق على تناوله لبعض هذه القصائد، وأيضًا من أجل الأمانة العلمية، فبعض الأشعار اطلعنا عليها في هذا الكتاب فكأنما كان مصدرًا ومرجعًا معًا، إنّ لدى لطفي جعفر أمان مجموعة من القصائد الوطنية سواءً في الأربعينيات أو الخمسينيات أو الستينيات، وحتى عام 1971م عندما توفاه الله في القاهرة رحمه الله، ولكن المقالح ذكر بعضًا منها مثل قصيدة: (حامي الضمير)([10])، وهي من ديوان (ليلٌ إلى متى) ورد في كتاب المقالح جزء منها، وهذه القصيدة العدنية حيَّا بها الشاعر صحيفة (صوت اليمن) التي انطلقت من عدن لما كان لعدن من أهمية في مقاومة أو مناهضة نظام الأئمة في الشمال، فقد كان يلجأ الأحرار اليمنيون إلى عدن وينطلقون منها، في مقاومة النظام السلالي الذي يخيم على بلادهم، فتأسست مجلة صوت اليمن في عدن وحياها لطفي أمان بقصيدة عنوانها (حامي الضمير)، و كان هذا في الأربعينيات. بيد أن المقالح ظلم هذه القصيدة وصاحبها، ورأى فيها مسحة رومانسية، وجمالية شعرية لا ينبغي أن توجد في الشعر الوطني في عرفه النقدي، فقد قارن بينها وبين قصائد الزبيري التي كانت تصف الظلم وتقاومه بشكل مباشر وتقريري، ولا أرى أن المقالح – رحمه الله – كان موفقًا إذ قدم مباشرة الزبيري على جمالية شعر لطفي، فكل منهما ينتمي إلى مدرسة، وإلى مناخ أدبي وسياسي مختلف، فلطفي عاش في عدن، وهو شاعر رومانسي، ومع هذا فإنه قد استعرضَ في القصيدة الظلمَ الذي كان يعيشه شعب الشمال والهوان والتخلف في ظل نظام الأئمة، وكانت هذه مساهمة منه في رفع الظلم عن شعب الشمال، و لكنها كانت بطريقته الشعرية المميزة ولقد كانت واضحة وشفافة، على الرغم من تميزها بالجمالية والفنية، ولم تكن تقريرية مباشرة وخطابية، كما كانت قصائد الزبيري الوطنية التي أشاد بها المقالح.

في نهاية هذه المرحلة، التي حددها المقالح في كتابه سابق الذكر، نجد قصيدة لمحمد حسين عوبلي، وهو شاعر من عدن، يذكر فيها مأساة مصرع ثورة 1948م في صنعاء على يد الإمام([11])، وتُعدُّ شعرًا وطنيًا أو مساهمة من شعراء الجنوب في دعم تحرير الشمال من النظام الكهنوتي الطائفي، كما يفعل الجنوبيون من المثقفين والشعراء عادةً.

وذكر المؤلف قصيدة أخرى لمحمد سعيد جرادة عبرت عن مصرع الانقلاب أو الثورة في الشمال عام 1948م([12])، وأشار إلى ما حدث في تلك الأيام المأساوية التي صورها الأدب شعرًا و نثرًا، مع أن الجرادة نفسه في وقت آخر مدح الإمام أحمد، و لكنه ناشده أو لفت نظره لما يحدث في الجنوب من احتلال و استغلال و غير ذلك.

ولم يقتصر الشعر الوطني في الأربعينيات على ما ذكرناه فهناك نصوص أخرى بعضها لشعراء قد مروا بنا؛ ففي كتاب (عدن في عيون الشعراء والكتاب) للدكتور أحمد علي الهمداني، نجد قصائد من ديوان الشاعر علي محمد لقمان (الوتر المغمور) يتغنى فيها بعدن، ويصف الأحوال والأوضاع في عدن خلال الأربعينيات، وكان يذكر الدجل باسم الدين، وشيوع الخزعبلات في الثقافة ويدعو إلى التنوير والتثوير([13])، وفي قصائد أخرى يخاطب بها ناس عدن يحثهم على النهوض والتحرك والاعتماد على النفس وأن يكونوا سادة أرضهم، وغير ذلك من المعاني الحديثة، وهناك قصيدة عنوانها (يا بلادي) في كتاب الهمداني فيها تنوير وطني ودعوة لمواكبة العصر([14])، وقصيدة أخرى يخاطب بها بني عدن، فيها نفس الروح الوطنية والاستنهاض للحاق بركب الشعوب وقصائد أخرى فيها نفس وطني وتنويري ونهضوي، يقترب من الثورة التحررية الشاملة([15]).

وإذا ما اتجهنا إلى حضرموت وحواضرها فإننا نجد هناك أمةً تريد الخلاص من الاستعمار ومن الكيانات السياسية المرتبطة به، فقد بدأت المعاهدات بين من يحكم حضرموت، وبين الاستعمار في 1882م فكان صوت الشعر الوطني هناك حاضرًا([16]).

فهذا الشاعر عبدالرحمن عبدالله السقاف، يرفض وصاية الاستعمار على أرضه مستنكرًا إياها موصيًا الحكام المحليين على الخروج من هذا الطوق الذي قيدهم به الاحتلال، وكيف أنهم خدعوا بحيل الاستعمار المعهودة([17]).

هذه القصائد الوطنية الحضرمية موجودة في كتاب زميلنا أحمد باحارثة، عن الشعر الوطني في حضرموت في عهد الاستعمار، وفي عهد دولة الجنوب السابقة، فالفضل يعود إليه في توثيق هذا الشعر ودراسته.

كذلك لدينا الشاعر محمد سالم بن حفيظ وجدناه في شعره يرفض الخضوع للاحتلال، ويخاطب الحكام بأنهم قد انشغلوا عن النضال من أجل الاستقلال من الاحتلال الأجنبي بأمور ملكهم وأولادهم وأمورهم الخاصة([18]).

إن الشاعر الحضرمي يبدو أكثر حدة وحساسية في رفض الدخيل، وفي مقارعة الاحتلال وكراهة أن يراه على أرضه، فهو لا يعرف المساومة في هذا الجانب، ولعله قد دخل في مرحلة المواجهة منذ البداية.

و هناك شاعر مجهول كتبَ أو قال شعره باسم رمزي مستعار إذ سمى نفسه (أبو زيد)، وهذا الاسم فيه روح المقاومة والقوة، وقرر أن الجهاد هو السبيل إلى العزة والكرامة، وقد نظر إلى القضية من وجهة نظر إسلامية ودينية في مقاومة الاحتلال الأجنبي لبلادنا([19])، فهذه الشواهد هي أمثلة عن الشعر في حضرموت خلال مدة الأربعينيات كما ستصادفنا نصوص أخرى خلال الخمسينيات وهكذا حتى يوم الاستقلال الوطني للجنوب.

وقبل أن نطوي صفحة الشعر الوطني في الأربعينيات نشير إلى قصيدة للشاعر إدريس حنبلة تُعدُّ من بواكير شعره الوطني، والشعر الوطني في عدن بوجه عام، قالها الشاعر عام 1943م، حين استفزه منظر احتفاء بعضهم بالعلم الإنجليزي، علم الاحتلال، وقد كانت القصيدة بعنوان(علم الاحتلال)، عمد الشاعر إلى رفض هذا العلم على أرضه وسخر من الذين يحتفون به من أبناء جلدته([20]).

وإذا ما انتقلنا إلى عهد الخمسينيات في تتبع الشعر الوطني الجنوبي في عدن خاصةً وحضرموت وعاصمة الدولة العبدلية الحوطة لحج سنجد في كتاب المقالح آنف الذكر أنه يذكر بعض هذه الأشعار الوطنية جنوبًا ولكن هناك نصوصًا أخرى لم يذكرها سوف نتناولها في هذه الدراسة كما فعلنا بالشعر الوطني الذي يخص مرحلة أو عقد الأربعينيات وما قبله.

فهناك قصيدة لعبدالله هادي سبيت عُدَّت من الشعر الوطني في الخمسينيات قرر المقالح بأنها بداية جديدة للقصيدة الوطنية، وهذا الرأي فيه نظر؛ لأنه قد سبقتها أشعار وطنية مختلفة، هذه القصيدة فيها الجرأة على التنديد بالظلم الاستعماري والعبودية السياسية، وتدعو إلى الخلاص وفرض الحرية عن طريق الثورة وقد عدَّ المقالح أنها ضد الإمام والاستعمار معًا؛ لأن الشاعر لم يشر إلى اسم الاحتلال أو صفته ولا إلى الحكام المحليين ولا إلى الإمامة ولكن كنى عن ذلك بكلمة (الغير) والغير هنا توحي بالاستعمار الإنجليزي، لكن المقالح أراد أن تشمل الاستعمار والأئمة معًا حتى يعطي للقصيدة طابعًا يمنيًا عامًا، أو ما يسمى بالحركة الوطنية التحررية اليمنية التي سعى المؤرخون الشماليون إلى التعسف في توحيد هذه الحركة الوطنية في الشمال الجنوب، وجعلها حركة واحدة على الرغم من الخصوصية والتميز والفروق الكبيرة بين الحركتين مع بعض وجوه التعاون بينهما ووجود بعض التواصل والأمور المشتركة حتى مع الثورات العربية في مصر والجزائر.

هذه القصيدة السبيتية يطالب فيها الشاعر بالحقوق([21]) ودائمًا ما يذكر سبيت مسألة الحقوق المسلوبة؛ وهذه الحقوق تشمل الحقوق الوطنية السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والإنسانية وغيرها.

وفي منتصف الخمسينيات صدر ديوان صغير عنوانه (تحية التاج)، والتاج هنا هو التاج البريطاني، وهو منجز شعري سواء اختلفنا معه أو اتفقنا من الناحية الوطنية، وقد ضمَّ قصائد في مدح الملكة الإنجليزية، وشارك فيه عدد من الشعراء في عدن، وهؤلاء الشعراء أنفسهم هم الذين كتبوا الشعر الوطني، سواءً من قبل أو من بعد، ومع هذا ففي لحظة معينة مدحوا التاج أو الملكة البريطانية؛ لأسباب تخصّهم أو تخصُّ مرحلتهم، عدَّ د. عبدالعزيز المقالح هذا ضعفًا وطنيًا، وفنيًا، وشعريًا، حتى إنه جعل قيمة الشعر ترتبط بوطنيته، مع أن الوطنية أمر موضوعي، وقيمة الشعر الفنية تكمن في بنية الشعر وجوانب الشكل والتركيب والصدق الشعوري، وقد عدَّ هذا دليلًا على ضعف الشعر الوطني في الخمسينيات في عدن، وهذا عكس ما سنبرزه خلال الصفحات القادمة من وجود الشعر الوطني في عدن في هذه المرحلة. لعلَّ هذه القصائد التي للأسف لم نصل إليها التي تكون منها ديوان (تحية التاج) لم تخل من الروح الوطنية بطريقه ما، مثل المطالبة بالحقوق، أو شرح معاناة الناس أو الدعوة إلى إصلاح الأوضاع وغيرها، ولا نجزم بذلك؛ لأنَّا لم نطلع عليها، أو لم نتمكن من ذلك، ولكن الشعراء أو المصلحين يمرون بمراحل إلى أن يصلوا إلى الثورة و المواجهة، وهذا نفسه ما حصل في الشمال على يد الزبيري وشعراء آخرين، مروا بمرحلة الدعوة إلى الإصلاح ومدحوا الأئمة، وكان هذا لا يخلو من الشعر الوطني، أو من الشعور الوطني، والرغبة في التجديد والإصلاح، ولكن من خلال النظام الحاكم نفسه، لكنَّ المقالح رحمه الله ألغى التطرق في دراسته إلى هذا الشعر الذي قيل في الخمسينيات في مدح الملكة في عدن، أو ذلك الشعر الذي قيل في الشمال في الأئمة مديحًا وثناءً، على ما فيه من دعوة مبطنة إلى ضرورة إصلاح الأوضاع، وحتى الزبيري نفسه أسمى تلك الأشعار التي مدح بها الأئمة بالوثنيات ولعلها كانت مدخلًا إلى الوطنيات، ويبدو أنها غير موجودة في أعماله الكاملة، برغم أنها ذات قيمة تاريخية وفنية. لهذا رأى المقالح أن الشعر في هذه المرحلة مرحلة الخمسينيات، حسب تقسيمه للمراحل (المرحلة الثانية من 48_55).

وهكذا قرر د. عبدالعزيز المقالح أن الشعر الوطني في الجنوب قد ضَعُفَ، واستدل على ذلك بوجود ديوان (تحية التاج)، هذا لأنه جمع بين الوضعين في الشمال وفي الجنوب، مع إن كل بلد كانت له ظروفه سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وغيرها، لقد جمع بين الوضع في عدن والمملكة المتوكلية اليمنية، حتى إنه لم يذكر بقية المحميات الغربية والشرقية؛ لأنه لم يكن هناك شعراء فصيحون، فجعل عدن كأنها الجنوب كله، وهي تشكل جزءًا مهمًا من الجنوب، ولكنها ليست كل الجنوب، حتى الاستعمار نفسه فقد عزل المناطق الداخلية، وميّز عدن عنها لأنها مستعمرة وأنشأ فيها خدمات مختلفة وغير ذلك، فالوضع يختلف بين عدن والشمال، وبين وضع عدن ووضع المناطق الجنوبية الأخرى، من المحميات الشرقية والغربية، من هذه الزاوية رأي ذلك الضعف؛ لأنه جمع بين واقعين مختلفين، وكان يسمي الجنوب بالشطر الجنوبي من الوطن، وهذه التسمية لم تكن موجودة قبل الاستقلال، وقبل حكم النظام الاشتراكي في الجنوب.

وفي الخمسينيات أيضًا وجد شعر وطني كثير في عدن، وقد ذكر المقالح عندما تناول المرحلة الثالثة حسب تقسيمه من ١٩٥٥ إلى١٩٦٢م بعضًا من هذا الشعر.

ذكر المقالح أن هناك شاعرين وطنيين في عدن في تلك الفترة، وهما إدريس حنبلة ومحمد سعيد جرادة، وفي الحقيقة أننا نجد شعراء آخرين؛ قد يكون هذان الشاعران في طليعة الشعراء في الخمسينيات في كتابة الشعر الوطني علمًا بأننا لم نجد لهما شعرًا وطنيًا وافرًا في المراحل السابقة رغم وجودهما شاعرين في مقتبل العمر الأدبي.

أشار المقالح إلى قصيدة للجرادة من كتابه المذكور([22])، وهي قصيدة ثورية نضالية وطنية تشيد بشباب الجنوب الثائريين، وكان فيها هجوم واضح على الاستعمار وإشادة بالمقاومة المسلحة في الجنوب، وكان هذا في منتصف الخمسينيات، وعنوان القصيدة هو (أفلاذ الجنوب تجمعوا)، لكن المقالح أخفى عنوانها ولم يذكر أن القصيدة تحمل هذا العنوان مع أنه في بقية القصائد كان يذكر العنوان عندما يشير إليها أو يحللها، فيبدو أنه تحاشى كلمة الجنوب الموجودة في العنوان؛ حتى لا يتم ترسيخ اسم الجنوب بوصفه وطنًا مستقلًا وهويةً سياسيةً مستقلةً. لكنه لم يستطع أن يطمس كلمة الجنوب المبثوثة خلال النص.

وهذه أبيات من القصيدة:

| أفلاذ أكباد الجنوب تجمعوا | فرقًا كأسراب الطيور الحوّمِ | |

| فوق الجبال وفي الكهوف وحيث لا | ترقى إليهم عين وغدٍ مجرمِ | |

| سكتوا وأرسلت البنادق منطقًا | جيشًا كأمواج الخضم المرتمي | |

| وأتته أسباب المنية من علٍ | من حيث لم يشعر بها أو يعلمِ | |

| أرضي وفيها طعنة مسمومة | تدمي فؤاد الشاعر المتألمِ | |

| فيها القراصنة اللئام صلاتهم | بشريعة الغابات لم تتصرمِ |

يعكس هذا النصُّ القصير التصميم على الثورة والثقة بشباب الجنوب ورجاله ورفض مطلق للدخيل المحتل.

وهناك قصيدة أخرى للجرادة أيضًا في الصفحة نفسها؛ كشف فيها الشاعر عن سياسة الاستعمار وأساليبه ونهبه لثروات الجنوب، وفيها تهديد للاحتلال بالثورة مطلعها:

| أرى عدنًا تغلي من الحقد مرجلًا | ويوشك أن يجتاحها أي تيارِ([23]) |

وهي القصيدة التي مدح بها الإمام أحمد ودعا فيها الإمام إلى التحرك في سبيل تحرير الجنوب؛ ومساعدة أهله في التحرر والاستقلال.

وكذا رصد المؤلف في هذه المرحلة قصيدة للشاعر إدريس حنبلة التي عنوانها (صوت الضمير)([24]) وهذه القصيدة شهيرة ومعروفة وقد كانت تُدرّس في المقرر الدراسي في عهد النظام الاشتراكي في الجنوب؛ وفيها هجوم على الاحتلال الإنجليزي وأعوانه، وفيها إدانة للذين تماهوا مع الاحتلال، ووقعوا على شروطه في مسألة ضم عدن إلى إمارات الجنوب. ولكن لإدريس حنبلة أشعارًا كثيرةً في الخمسينيات وما بعدها غير التي ذكر المقالح رحمه الله تعالى، سنشير إليها في مكانها.

وفي الخمسينيات هذه المحطة المهمة نفسها من محطات الشعر الوطني، نجد شاعرًا فارسًا فروسيًا تألق في هذا الجانب، شاعرًّا فدائيًا في شعره، وفي مواقفه كان صوتًا شعريًا على مستوى الدولة العبدلية وعلى مستوى الجنوب وعلى المستوى العربي القومي، فقد وجدنا له شعرًا في ثورة مصر، وشعرًا في ثورة الجزائر، وكان مفرط الحساسية أمام القضايا الوطنية، والإسلامية والقومية، وحتى في ما يخص قضايا الأفراد ومطالبهم، وقد ذكرنا هذا الشاعر من قبل حينما ذكرنا أن المقالح قد اختار له نصًا وطنيًا في مرحلة الخمسينيات، ها نحنُ أمام هذا الشاعر من جديد ألا وهو عبدالله هادي سبيت، الشاعر المناضل الفنان. فمن أشعاره الوطنية في الخمسينيات التي اصطبغَ بعضها بالبعد القومي العربي، أولًا وجدنا شعرًا لسبيت في الثورة المصرية، ومن ثم في الثورة الجزائرية، ليس مجرد نص أو نصين ولكنها نصوص، فقصيدة (يا شاكي السلاح) الشهيرة، كانت مناسبتها تأييد الثورة الجزائرية، ولكنها أيضًا تمس الجانب الوطني في الجنوب الذي يعاني من الاستعمار، فقد عُدت من ضمن الشعر الوطني في عدن.

نمضي مع الشاعر سُبيت في رحلته الشعرية الوطنية، التي بدأت في أواخر الأربعينيات تقريبًا، وتصاعدَ مدّها، فإذا بنا في أثناء العدوان الثلاثي على مصر وجدناه يصدح بأشعاره القومية، فقد قال هذا البيت لكل العرب:

| كل العرب لليافعي يوم القتال | كل العرب صاحت يحيا جمال |

ويقصد باليافعي الرئيس الزعيم جمال عبدالناصر رحمه الله، لقد جعل جمالًا يافعيًا، فيبدو أنه يقصد أن جمال عبدالناصر هو من أصول يمنية، من قبائل يافع التي فتحت مصر، أو شاركت في فتح مصر، وبقيت هناك، ولا ندري بالضبط ما حقيقة هذه المعلومة التاريخية.

وهكذا نجد هذه القصائد الوطنية لسُبيت من مثل “أيها القانع بالعيش القليل”، قصيدة عينية يحث الناس فيها على الثورة، وهناك قصيدة “يا رجال تقدموا”، في منتصف الخمسينيات، وقد أوردها المقالح في كتابه المذكور، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، وهناك قصيدة دالية أخرى، يصف فيها حبه لوطنه المعذب والأسير ويذكر الأصفاد، وهناك قصيدة سينية يخاطب بها وطنه، ويعبر عن رفضه للظلم مهما كان خارجيًا أو داخليًا، معبرًا عن مدى إخلاصه لوطنه، وبعد أن نصح الشاعر الحكام، ولم يسمعوا، لجأ إلى الصمت مدة من الزمن، ولكنه كتب قصائد أخرى يخاطب بها وطنه، ويتغنى به ويستفديه بدمه، وهذا يُعدُّ شعرًا وطنيًا، وإن لم يكن صريحًا ولا ثوريًا، فبعد أن وجد الشاعر عدم التجاوب والتفاعل مع دعواته ذهب يخاطب الوطن والشعب.

وبعد ذلك في الخمسينات نفسها، يعود إلى إنتاج قصائدهِ الحارة التحررية، ويواصل أيضًا رؤيته الإسلامية الثورية في المطالبة بالحقوق، وعمومًا فإن شعر سُبيت الوطني يستحق الدراسة المستقلة. وهناك قصيدة ميمية يخاطب فيها الناس للخروج على الظلم، ويعبر عن استيائه من خضوع الناس للاستعمار، وفي قصيدة أخرى يندفع بنفسه إلى الثورة ويدفع الآخرين إلى ذلك، ولم يعد يصدق الوعود والعهود من قبل أعوان الاستعمار وذلك في القصيدة النونية، وهناك قصائد أخرى وطنية وقومية حفل بها شعر سُبيت نجدها في أعماله، ولكن لم تحظ بحقها من الاهتمام والنقد، سواء شعره الوطني أو غير الوطني، ويبدو أن صفة الشعر الغنائي غلبت على التعريف بهذا الشاعر؛ لأنه مع كل هذا شاعر غنائي فريد وله ما يقارب 100 قصيدة وأغنية عاطفية. رحم الله سبيتًا.

وننتقل من حوطة لحج من رحاب الشاعر الكبير عبدالله هادي سُبيت إلى حضرموت، إلى الشعر الوطني فيها خلال ظل الخمسينيات من القرن الماضي، إذ يشير د. أحمد باحارثة إلى أنه مع قيام الثورات العربية وانتصارها، ووصول الوعي الثوري والأفكار القومية إلى عدن ومحميات الجنوب ومنها حضرموت، فإن كل ذلك تمخض عن شعر وطني جديد في حضرموت، فقد واكب الشاعر الحضرمي هذه المرحلة وطنيًّا وثوريًّا، فظهرَ شعرٌ وطني هناك يختلف عن الشعر الذي ذكرناه من قبل في الأربعينيات. فهذا الشاعر سالم زين باحميد، في قصيدة “نداء للشعب” في حضرموت يدعوه لكي ينهض لمقاومة الاحتلال([25]).

لقد أتى جيل جديد صاعد لا يخشى ردود أفعال الاحتلال، وقد أشرت من قبل إلى حساسية الشاعر الحضرمي تجاه الوطن، وتجاه الظلم والاستبداد؛ فهو يرفض الدخيل بكل أشكاله وألوانه.

وهذا شاعر آخر اسمه فائز محمد عبدالعزير يذكره باحارثة ويذكر شعره الذي صوَّر المظاهرات الرافضة للوجود الإنجليزي في حضرموت، وصوَّر الثورة والنصر قبل أن يتحققا فقد رآهما من خلال هذه الانتفاضات([26])، فالشاعر لمّاح وهو يستشرف المستقبل كما يستشرف الخطر حين يحدق، فالشاعر عادة لا يواكب الأحداث ويصورها فحسب ولكنه غالبًا ما يستشرفها ويدعو إليها ويشارك في صناعتها.

أما الشاعر حسن عبدالرحمن بن عُبيد الله السقاف رحمه الله، فهو يهاجم السلاطين نظرًا لمخادعة الشعب بقيام بعض الإصلاحات الشكلية من أجل تهدئة الغليان الشعبي، ويؤكد أن نظام الاحتلال لن يدوم([27]).

وإذا ما عدنا إلى عدن، على جناح البحث الأدبي، نتتبع الشعر الوطني الذي قيل في أثناء الخمسينات فضلًا عما ذكرناه سابقًا عندما استعرضنا ما ورد في كتاب المقالح سنجد أمامنا الشاعر إدريس حنبلة، فله ديوان عنوانه من (خلف القضبان)، هذا الديوان ربما صدر في وقت لاحق في الستينيات أو السبعينيات لكن قصائده قيلت في الخمسينيات والأربعينيات وغيرها، أقصد القصائد الوطنية خصوصًا، وقد نشرت حينذاك في الصحف والمجلات، وهو يلوح من عنوانه فالديوان كله ديوان شعر مناضل، وقد قال أكثر هذا الشعر وهو في المعتقلات، وهناك قصائد كثيرة في هذا الديوان ذات طابع وطني كفاحي وثوري. فهناك قصائد مثل (صرخة مدوية) و(العميل)، و(حكومة البيومي)، و(البعث الجديد)، و(معتقل زنجبار)، و(معتقل أحور)، و(معتقل رأس مربط)، و(نحن الجماهير)، و(ثورة وانطلاق)، و(ذكرى اليوم المشؤوم)، و(معركة المصير)، وغيرها([28]).

فهذه قصائد وطنية قيلت في الخمسينيات في أثناء الكفاح النقابي والسياسي.

وأما ديوان (أغاريد وأهازيج) فقد وجدنا قصائده زخرت بالنفس الوطني الثوري، والديوان معظمه أناشيد ثورية وطنية من مثل (نشيد الوطن)، و(نشيد العروبة)، و(نشيد ردفان)، و(نشيد الشهداء)، و(نشيد الثورة) وغير ذلك، وهناك قصائد وطنية كذلك في ديوان(أجراس الحرية)([29]).

وهناك أناشيد أخرى أيام الثورة المسلحة سنذكرها في المرحلة القادمة.

ومن قصائد لطفي أمان في الخمسينيات نجد له قصيدته الوطنية “من أنت؟” وهي تصور حوارًا مع أحد عناصر الاستعمار الإنجليزي، فهذا السؤال الاستفزازي وجهه هذا الشخص للشاعر، فرد عليه الشاعر بقصيدة كاملة عنوانها “من أنت؟”([30]).

وكذا القصيدة الشهيرة للطفي أمان التي بعنوان (سأنتقم)([31])، وبعضهم يطلق عليها (أخي كبلوني)، وقد كتبت في منتصف الخمسينيات عندما جرى اعتقال المفكر الجنوبي الثائر عبدالله عبدالرزاق باذيب رحمه الله تعالى؛ وهي قصيدة لُحنت وغُنيَت، ولعل هناك للطفي قصائد أخرى وطنية في الخمسينيات.

نصادف أيضًا في هذه المرحلة التي مهدت للثورة التي انطلقت في السنوات الأولى من الستينيات الشاعر محمد سعيد جرادة، وقد مررنا بقصائد للجرادة، حين استعرضنا تلك النصوص التي وردت في كتاب المقالح؛ لكن هناك قصائد أخرى لم يشر إليها المؤلف؛ من ضمن تلك القصائد قصيدة (عطلوا الدستور) في الخمسينيات، وقصيدة (يا من خلعنا سلطانكم)([32])، أما قصيدة (أفلاذ الجنوب تجمعوا)، والقصيدة التي مدح فيها الإمام وناشده بأن يساعد على تحرير الجنوب فقد أشرنا إليهما من قبل.

ومن الإنصاف أن نشير إلى نصوص لشعراء من الشمال تعاطفوا مع قضية شعب الجنوب الذي كان يرزح تحت نير الاستعمار، فنذكر منهم الزبيري فله شعر قليل في مقاومة الجنوب وقضيته، لقد ذهب تركيزه كله أو جله في مقاومة نظام الأئمة لعله رأى أن للجنوب شعبًا يحميه أو يحرره؛ حتى إنه بعد ما وصل إلى عدن في منتصف الأربعينيات وانشد قصيدة (خرجنا من السجن)، فقد قال إنه قالها بمناسبة الخروج من اليمن السجن الكبير، مع أنه وصل إلى عدن فاعتبر خروجه من المملكة المتوكلية اليمنية خروجًا من اليمن إلى عدن، مع هذا وجدنا له شعرًا قليلًا يذكر فيه الإنجليز وطول بقائهم في عدن، وفي آخر قصيدته الطويلة التي عنوانها (رثاء شعب) التي رثى بها شعبه في المملكة المتوكلية اليمنية بعد فشل ثورة 1948م وإعدام قادتها، فقد رأى أن السبب كان في عدم تفاعل الشعب مع الثورة، وعدم التفافه إلى جانبها وأن الشعب هو الذي أسقط تلك الثورة التي قامت من أجله نتيجة الجهل والتخلف.

فقد جاء في آخر بيتين من القصيدة:

| سيان من جاء باسم الشعب يظلمه | أو جاء من “لندنٍ” بالبغي يبغيه | |

| “حجاح حجة” باسم الشعب أطردهُ | وعنق “جنبول” باسم الشعب الويه([33]) |

ولكن البردوني في حقيقة الأمر يُعدُّ أكثر شعراء الشمال تعاطفًا وتفاعلًا مع قضية شعب الجنوب.

وهكذا وجدنا البردوني في دواوينه الأولى من (أرض بلقيس)، و(في طريق الفجر)، أي خلال الخمسينيات يذكر فيها شعب الجنوب وقضيته داعيًا إلى تحريره من قبل أبناء شعبه بمشاركة العرب؛ فهناك قصيدة تحت عنوان (أنشودة الجنوب)([34])، وهي حماسية ثورية تبدو من عنوانها وفيها من التنوير والتثوير والتحرير ما فيها، وهي من ديوان (من أرض بلقيس)، وهناك قصيدة أخرى له عنونها (عودة القائد) قيلت في ولي العهد البدر عندما عاد من الخارج، وهي مديح وثناء وترحيب بالعودة ولكن فيها حثًّا على تحرير الجنوب وطرد الاحتلال منه([35]).

وهناك قصيدة أخرى بعنوان (أخي يا شباب الفدا في الجنوب) ضمن ديوان (من أرض بلقيس)، كتبها قبل الثورة في الخمسينيات، وقد ذكر فيها الثورة، وذكر فيها الجلاء، وحثَّ الشباب على الجهاد الوطني رحمه الله([36]).

وقصيدة أخرى بعنوان (عيد الجلوس) في ديوان (في طريق الفجر) يوجهها إلى الإمام أحمد بمناسبة عيد الجلوس عام 1378 للهجرة، أي في الخمسينيات فيها نقد صارخ للأوضاع في المملكة المتوكلية اليمنية، ولكنه لم ينس شعب الجنوب في ظل الاحتلال، ودعا إلى الثأر في الجنوب والثأر لا يعني هنا سوى الثورة داعيًا إلى طرد الاستعمار من أرض الجنوب([37]).

وهناك قصيدة أخرى عنوانها (شمسان) في ديوان (في طريق الفجر)([38]) يحثُّ فيها شعب الجنوب ويعاتبه على عدم الثورة ضد الاحتلال، ويصور وضعه المأساوي تحت نير الاستعمار، ويذكره بمجد الأجداد، ويحثُّ صرواح لمؤازرة شمسان لمناهضه الاستعمار الدخيل، أما في قصيدة (نصر النبوة) التي قيلت في مناسبة المولد النبوي، وهي موجودة في ديوان (في طريق الفجر)([39]) ففيها خطاب للإمام في المناسبة، وقد استعرض فيها الوضع في الجنوب شعبًا وحكامًا واصفًا فساد الحاكمين داعيًا إلى الثورة متوعدًا الطغاة، وكان يستثير الإمام في سبيل تحرير الجنوب، ولكن الإمام لم يسمح لا بإصلاح نظامه في الشمال ولا العمل على تحرير الجنوب، فقضية الجنوب قضية شعبها، وهي قضية تخصه أولًا وكذلك كانت الثورة، ولكن لا ننسى من دعم الجنوب من الأشقاء في الشمال شعراء ومثقفين وحاكمين وغيرهم في ثورته واستقلاله، وكذلك من الأشقاء العرب مثل مصر عبدالناصر.

أما المرحلة الثالثة وفق تقسيمنا لمراحل الشعر الوطني، فهي تلك التي واكب فيها الشعر مسيرة الثورة المسلحة التي انطلقت من ردفان في 14 أكتوبر 1963م إلى عشية الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م؛ وإذا عدنا إلى كتاب المقالح سنجد تقسيمًا آخر؛ لأنه بدأ هذه المرحلة بعام 1962م إلى زمن كتابة رسالته عام 1973م. ولكن ما يهمنا هو الشعر الوطني الجنوبي الذي أشار إليه؛ لقد أشار إلى قصيدة تدعو إلى ثورة الجنوب ضد الاستعمار، وتشيد بثورة الشمال 26 سبتمبر 1962م، وهي للشاعر الحضرمي عبدالكريم الملاحي، وهناك قصائد من حضرموت احتفت بثورة 14 أكتوبر، ولكن المقالح لم يذكرها لعله لم يصل إليها مثلما لم يصل إلى قصائد ودواوين لشعراء جنوبيين آخرين.

وقد ذكر المقالح أن الثورة انطلقت من ردفان عام 1964م وهذا خطأ تاريخي، فالثورة قامت في 14 أكتوبر 1963م.

لقد نطرق إلى الشعر الذي واكب ثورة الجنوب 14 أكتوبر مشيرًا إلى قصيدة الشاعر عبده عثمان التي صدع بها في أيام انطلاق الثورة نفسها وهي قصيدة مشهورة:

كانت الساعة لا أدري

ولكن..

من بعيد شدني صوت المآذن

ذهل الصمت تداعت في جدار الليل ظلمة..

وتمطى في دمائي حبّ شعبٍ

وأطلت عشرات الأحرف الحمراء … أسراب القوافي([40])

وللمقالح نفسه قصيدة طويلة عند قيام ثورة الجنوب منطلقة من جبال ردفان عنوانها (نشيد الذئاب الحمر)([41])، وقد قمت بدراسة هذه القصيدة في أحد كتبي([42])؛ ومنها:

ذئاب نحن فوق جبالنا المشدودة القامـة

أسير الفجر ننسج للضحى لنهارنا هامة

وننقش في جبين الشمس موكبه وأعلامه

ونحفـر للـدخيـل الـقــبر نسـحـقـه وأصنامه

أما الشعر الوطني في حضرموت الذي رحب بثورة ردفان الجنوبية المجيدة، وجدنا الشاعر محمد سالم الحامد _ كما جاء في كتاب الزميل الدكتور أحمد باحارثة الذي اعتمدنا عليه كثيرًا في جانب الشعر الوطني في حضرموت _ حيَّا الشاعر الحامد الثورة في ردفان بقصيدته التي عنوانها (تحية بطل ردفان)([43]).

في موكب الثورة أيضًا لدينا نصوص للشاعر إدريس حنبلة مثل قصيدة (نشيد ردفان)([44]) كتبها تاريخ 14/ 10/ 1963م يعني يوم الثورة نفسه، وأيضًا كتب (نشيد الثورة) في وقت لاحق بعد قيام الثورة([45]).

وللشاعر القرشي عبدالرحيم سلام قصيدة أيضًا في انطلاق الثورة([46])، وللشاعر صالح سحلول من شعراء الشمال قصيدة أيضًا في هذا الحدث الوطني الكبير([47])، وهكذا وجدنا تفاعل الشعراء مع الثورة المسلحة ضد الإنجليز حتى على مستوى الشعر العربي، فهناك قصيدة طويلة للشاعر الفلسطيني سميح القاسم اسمها (ليلى العدنية) استعرض فيها نضال الجنوبيين منذ دخول الكابتن هنس بقواته إلى عدن عام 1839م حتى خروج الاستعمار البريطاني منها 1967م([48]).

وللشاعر محمد سعيد جرادة قصيدة في موكب الثورة ضد الاحتلال اسمها (ثائرة من ردفان)([49]) صوَّر فيها مناضلة باسلة من مناضلات ردفان اسمها (دعرة القطيبية) كانت إلى جانب المناضلين في الكفاح المسلح، وقد شاركت من قبل أبناء ردفان عندما ذهبت أعداد منهم إلى صنعاء وما جاورها نصرة لثورة 26 سبتمبر 1962م، ثم عادت مع المناضلين، وشاركت في تفجير ثورة 14 أكتوبر 1963م، وما تلاها من كفاح حتى الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م.

بيد أننا وجدنا الشعر الفصيح قليلًا في مواكبة الثورة، لقد سكتت القصائد إلى حد ما، وتكلمت المدافع والبنادق، وتحول الأمر من ترديد القوافي إلى قهقهة السلاح في وجه الاستعمار.

لقد كان الشاعر الكبير عبدالله البردوني متعاطفًا مع شعب الجنوب وكفاحه ضد الاحتلال الأجنبي خلال الخمسينيات، ولكن لم نجد له شعرًا واكب ثورة 14 أكتوبر كما وجدنا للمقالح وعبده عثمان، ولعلنا لم نهتد إلى ذلك الشعر.

فهل يكمن دور الشاعر عادة في مواكبة الثورة أو في الحث عليها واستشرافها كما فعل البردوني؟

وفي المرحلة الأخيرة وهي محطة الاستقلال من رحلتنا هذه نتوقف أمام ذلك الشعر الوطني الذي واكب الاستقلال محتفيًا به ومحتفلًا وحافلًا بفرحة النصر العظيم.

هذا الشعر مرتبط بشعر المرحلة السابقة، أي شعر الثورة التي تتوجت بالاستقلال، ولكننا أفردنا له محطة خاصة من محطات البحث الثلاث.

لم نجد المقالح يورد قصائد كثيرة واكبت حدث الاستقلال في كتابه المذكور؛ ولكنه أثبت قصيدة للشاعر لطفي أمان مشهورة، وهي قصيدة (بلادي حرة) كتبها الشاعر بمناسبة يوم الاستقلال، وقد لاقت هذه القصيدة صدى واسعًا، وتطرق إليها النقاد([50])، وللمقالح نفسه قصيدتان لم يذكرهما في كتابه؛ لأنَّه لم يكن يستشهد بشعره حقيقة سواء في أحداث الشمال أو أحداث الجنوب فقد كان يتناول شعر الآخرين، وهاتان القصيدتان هما قصيدة (رسالة إلى عامل في ميناء عدن يوم الاستقلال)، وقصيدة أخرى عنوانها (يوم الجلاء).

وللمقالح أيضًا قصيدة عنوانها (عدن ودينكيشوت)([51])، لكنها قيلت بعد الاستقلال بوقت قصير، قالها الشاعر عندما سمع أحد السلاطين، وكان في لبنان يزعم أنه ذاهب إلى عدن ليؤدب حكومة الثورة هناك، فكتب الشاعر هذه القصيدة يتحداه بأن يفعل ما زعم فعله مشبهًا إياه بدينكيشوت الذي كان رمزًا للهزيمة وادعاء النزال.

ومن القصائد النوفمبرية قصيدة (30 نوفمبر) للشاعر محمد سعيد جرادة، وقد أثبتناها في أحد كتبنا وحللناها.

ويبقى أن نشد الرحال إلى حضرموت لنرصد ما قاله الشاعر هناك عن يوم الاستقلال المجيد: فهذه قصيدة رصدها الدكتور أحمد باحارثة في كتابه عن الشعر الوطني في حضرموت، وهي للشاعر سالم عبدالعزيز، عبر فيها عن تفاؤله بمرحلة جديدة يسود فيها التقدم والعز بعد الاستقلال، وهي قصيدة طويلة تفعيلية، واكبت التحرير في مبناها ومعناها([52]).

أما الشاعر عبدالله أحمد الناخبي فقد وجدناه يخاطب بحرارة وصدق أخاه ابن الجنوب، ويوصيه بالوفاء والشراكة في ظل دولة الجنوب الواحدة الموحدة، بعد أن انصهرت إمارات الجنوب وسلطناته ومشيخاته في دولة واحدة فتية كان لها ما كان من السلب والإيجاب.

يقول الناخبي:

| يا ابن الجنوب أنا وأنت الله الزمنا بعقدِ | قم بالوفاء فإنني آليت أن أوفي بوعدي!([53]) |

خاتمة

يثبت التتبع التاريخي أن الشعر الوطني الجنوبي سابقٌ على التقسيم الزمني الذي تبنّته بعض الدراسات الشمالية، وأن العشرينيات والثلاثينيات في عدن وحضرموت شهدت نصوصًا صريحة في رفض الاحتلال الإنجليزي.

تفوّقت عدن – بما تمتعت به من صحافة ونوادٍ ومطابع – في إنتاج شعر وطني متصل بالحدث السياسي، لكن الجنوب لم يختزل فيها؛ إذ ظهر شعر وطني فصيح في حضرموت والحوطة، خصوصًا عند ارتفاع منسوب الوعي القومي في الخمسينيات.

التقييم الذي قدّمه د. عبدالعزيز المقالح لحركة الشعر في عدن يحتاج إلى إعادة نظر عندما يُقرأ من داخل التجربة الجنوبية نفسها، لأنه أسقط واقع الشمال على الجنوب، وجعل عدن “الشطر الجنوبي” كله، وتجاوز نصوصًا وطنية واضحة العنوان والجهة.

تدرّج الشعر الجنوبي من الرفض الأخلاقي-الديني لحكم الأجنبي، إلى الدعوة السياسية، إلى التحريض الثوري، ثم إلى الاحتفاء بالاستقلال، أي أنه عكس تطوّر الحركة الوطنية نفسها.

حافظ هذا الشعر – على اختلاف شعرائه – على ثلاث هويات متداخلة: الهوية الوطنية الجنوبية، والانتماء العربي القومي، والمرجعية الإسلامية، وهو ما منحه شرعية شعبية، وسهّل تحوّل كثير من نصوصه إلى أناشيد ثورية.

([1]) ينظر: عدن في عيون الكتاب والشعراء، د. أحمد علي الهمداني، دار الوفاق، عدن، ط1، 2015م، 210.

([3]) نصيب عدن من الحركة الفكرية الحديثة، أحمد محمد سعيد الأصنج، مطبعة النوري، القاهرة 1934م، 63.

([6]) ينظر: قراءات في شعر عبدالعزيز المقالح، د. عبده يحيى الدباني، 107 وما بعدها(قيد الطبع).

([7]) الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن، عبدالعزيز المقالح، دار العودة بيروت، ط2، 1978م، 67.

([10]) م ن، 69 _ 70. وينظر: لطفي جعفر أمان، الأعمال الكاملة، ص 93.

([11]) الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن، 166 _ 167.

([13]) عدن في عيون الكتاب والشعراء، 402..

([15]) ينظر: م ن، 408 وما بعدها.

([16]) ينظر: الشعر الوطني والسياسي في حضرموت، د. أحمد باحارثة، دار الوجيه للدراسات والنشر، غيل باوزير 2014م، 90.

([20]) إدريس أحمد حنبلة، الأعمال الكاملة، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004م، 1/ 127..

([21]) الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن، 270.

([24]) م ن، 242. والأعمال الكاملة للشاعر، 1/ 98.

([25]) الشعر والوطني والسياسي في حضرموت، 145.

([28]) إدريس حنبلة، الأعمال الكاملة، ديوان: من خلف القضبان، 95 وما بعدها..

([29]) ينظر: م ن، ديوان أغاريد وأهازيج، 157 وما بعدها.

([30]) لطفي جعفر أمان، الأعمال الكاملة، ص387.

([33]) محمد محمود الزبيري، الأعمال الشعرية الكاملة، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004م، ص 310.

([34]) عبدالله البردوني، الأعمال الكاملة، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004م، 59.

([40]) الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن 301.

([41]) عبدالعزيز المقالح، الأعمال الشعرية الكاملة، 201 وما بعدها.

([42]) ينظر: قراءات في شعر المقالح، 54 وما بعدها.

([43]) صحيفة الطليعة، العدد 399، تاريخ 19/ 11/ 1967م.

([44]) إدريس حنبلة، الأعمال الكاملة، 168.

([46]) الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن، وموقع صحيفة 26 سبتمبر.

([47]) م ن، وموقع صحيفة 26 سبتمبر..

([48]) ديوان سميح القاسم، دار العودة بيروت، 1987م، 153. وللشاعر نفسه قصيدة بعنوان(الذئاب الحمر) ص102.

([50]) لطفي جعفر أمان، الأعمال الكاملة، ص 397.

([51]) عبدالعزيز المقالح، الأعمال الشعرية الكاملة، 336 وما بعدها.

([52]) الشعر الوطني في حضرموت، 106.